1.2 新型コロナの流行とオンライン学術集会

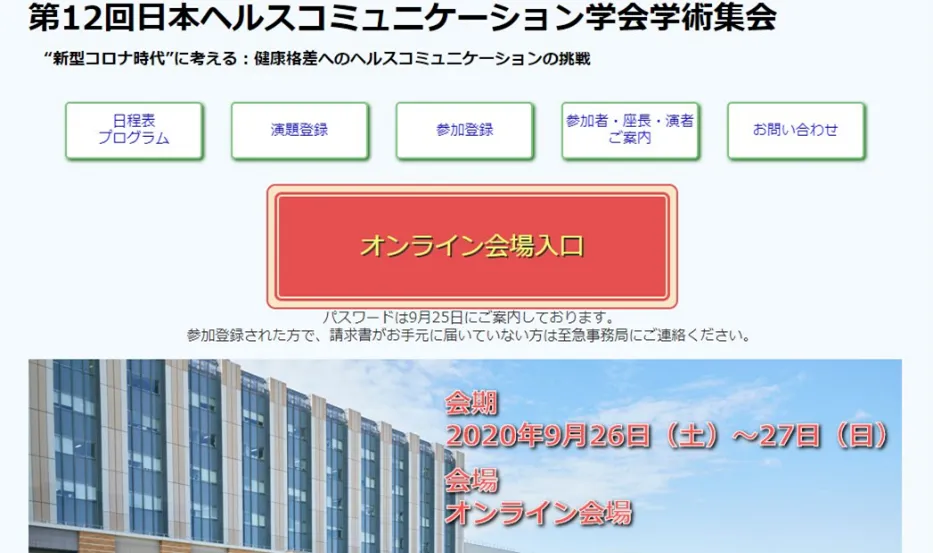

第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会は、2020年9月26、27日に帝京大学板橋キャンパスで開催する予定で、著者のうちの石川が大会長をお引き受けしていた。前年の2019年には、東京大学大学院医療コミュニケーション学分野の木内貴弘先生(東大病院UMINセンター長兼担)を大会長として東京大学で学術集会が開催され、それまでで最多の参加者があったものの、まだ運営業者を入れるほどの規模の学会ではなく、手作りの大会運営をしてきていた。当然、2020年度の学術集会もその心づもりで、学内で大会実行委員会を立ち上げ、少しずつ準備を始めていたところ、その年明けに起きたのが新型コロナウイルス感染症のパンデミックだった。「3密」を避けることが呼びかけられ、いつ感染拡大が落ち着くとも分からない中、2020年は、国内の多くの学会が大会の対面での開催可否や開催形式の変更について検討を迫られ、延期、中止、紙面開催、オンライン開催などの様々な対応をとっていた。何件かの業者からは、「オンラインでの学術集会の開催を最低百万円からお受けできる」という趣旨の電子メールやダイレクトメールがあったが、小さな貧乏学会には簡単に出せる金額でなく、どうやって準備すべきかと思っていたところ、当時この学会の理事長を務めておられた木内先生から、新型コロナ流行で多くの学会が困っているため、UMINオンライン演題登録システムにオンライン学術集会開催機能を追加しようと考えているが、是非協力してもらえないかという申し出をいただいた。そこで、とりあえずオンライン開催で行う方向で進めることにした。オンライン学術集会機能とは、UMINでオンライン演題登録を行った学術集会が、学術集会参加者のみがアクセスできる学術集会専用会員制ホームページを自動作成する機能だということだった。この会員制ホームページには、演題名、著者名、抄録、プレゼン資料、事前に収録済のプレゼン映像等が提供され、電子掲示板機能で発表者と参加者のやりとりも可能ということであった。

1.3 オンライン学術集会におけるグラフィカルアブストラクトの収集と提供

筆者のうちの阿部は、日本ヘルスコミュニケーション学会の改組によって誕生したヘルスコミュニケーション学関連学会機構の主催するヘルスコミュニケーションウィーク2022名古屋の総大会長を拝命していた。ヘルスコミュニケーション学関連学会機構は、2021年度より、その傘下の分科会の学術集会をまとめて、ヘルスコミュニケーションウィークと称する合同学術集会という形で開催するようになっていた。

グラフィカルアブストラクト(graphical abstract)という言葉はあまり聞きなれないかもしれない。学術集会等の抄録が文章による発表内容の要約であるのに対し、グラフィカルアブストラクトは、端的に主張したいことを、図を用いて視覚的に表現したものであるという点がやや異なる。グラフィカルアブストラクトは、著者が主張したい論文の内容を簡潔に伝えることができること、文字よりも直観的に短時間で多くの情報を伝えることができること、読み手にとっても研究の方法、結論の主要部分を一目で理解できること等の利点があるといわれている。文字による抄録と共に使って、研究内容を効率的に伝える方法として重要な役割を果たすことができ、海外では様々な研究分野で一般的に使われるようになっており、日本でも徐々に普及が始まっていた。

グラフィカルアブストラクトは、研究情報のコミュニケーション手段として非常に有用であるが、欧米におけるグラフィカルアブストラクト普及には、学術情報の電子化(オンラインジャーナル、オンライン抄録集)が背景(もしくは前提)にあった。紙の雑誌では、カラー印刷は非常に高くついてしまう。事実、紙の雑誌でも多くの図表が掲載されているが、通常はモノクロで、カラーの図表は例外的である。それに対して、電子出版にはこのようなカラー印刷の予算面での制約がまったくない。インターネットの回線速度もその普及初期と比べて、劇的に向上しており、高解像度の動画の視聴も既に一般的なものとなっている。現在では、既に2K、4Kの動画像がインターネットでやり取りされているが、かつて高精細度テレビの代名詞であったNHKのハイビジョンの解像度は、現在でいう1K(=1366×768ピクセル)にほぼ相当する。現在では、電子出版にカラーの静止画であるグラフィカルアブストラクトを追加するのは技術的にもコスト的にも非常に容易なことになっている。

1.4 UMINオンライン学術集会機能とグラフィカルアブストラクト収集・配信機能

著者のうち石川は、2020年度に、UMINと共同で、UNINオンライン演題登録システムのオンライン学術集会機能の開発を行い、これを活用して、インターネットによる第13回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会を開催し、無事成功に導いた。この経験について、石川が報告を行う。

UMINオンライン学術集会機能により、紙版の抄録集がなくなり、学術集会が電子化・オンライン化されたことにより、グラフィカルアブストラクトの導入の大きな阻害要因であった高額な印刷費用の問題が解決した。一方、ヘルスコミュニケーション学関連学会機構は、「医療・公衆衛生系のコミュニケーション」を研究する学会の合同組織であり、コミュニケーションのメディアとしての画像(視覚)情報は非常に重要な研究対象である。特にその傘下にある日本メディカルコミュニケーション学会は、医学・医療関係専門家同士のコミュニケーションを専門に扱う学会であり、他の学会に先駆けて、グラフィカルアブストラクトによる学術情報のコミュニケーションを導入し、推進していくことに相応しい立場にあった。こうした状況で、著者のうちの阿部は、木内先生ともご相談して、UMINオンライン学術集会機能と連携して稼働するグラフィカルアブストラクトの収集・提供機能をUMINと共同で開発することにした。そして、様々な試行錯誤をしながら、ヘルスコミュニケーションウィーク2022名古屋で実際に運用を行い、グラフィカルアブストラクト収集・提供を成功させることができた。この経験について、阿部が報告を行う。

1) 抄録集自動作成機能

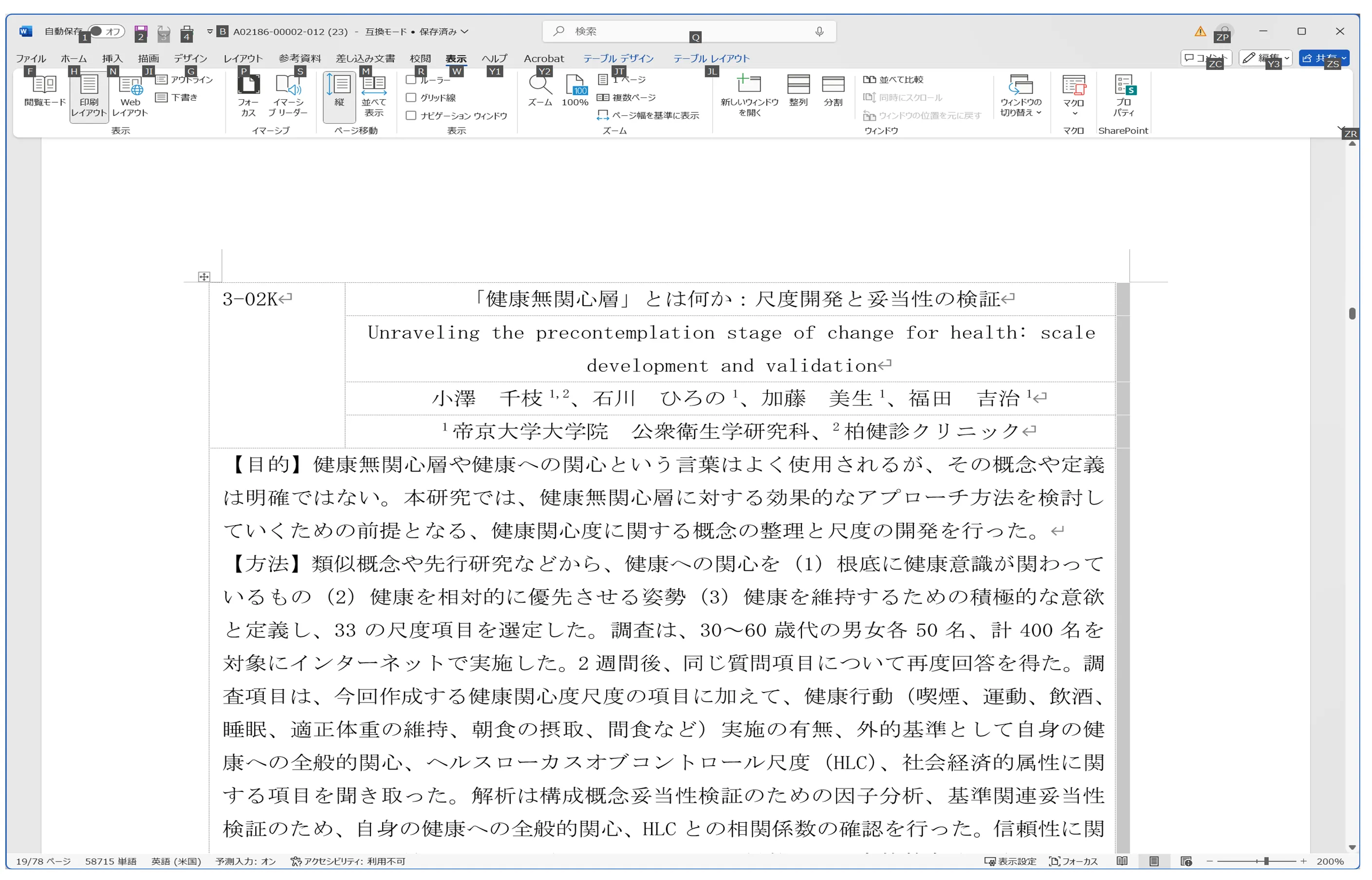

UMINオンライン演題登録システムでは、発表者名、所属施設名、演題名、抄録を収集できるが、これらの収集した情報をMS-Wordのテンプレートに自動的に流し込んでMS-Wordによる抄録集を自動作成する機能がある。このテンプレートには、表1のような種類がある。ほとんどの学術集会が、表1に示す組版形態のどれかで対応できるということであった。演題がすべて集まった段階で、採用する演題を採択処理すると、表1の組版形式のMS-Wordファイルの抄録集が自動作成されて、ダウンロードができるようになる(図1)。ダウンロードしたMS-Wordファイルは、通常の抄録集のうちの抄録掲載部分のみからなるので、大会長挨拶や各種案内等を追加して、抄録集を完成させる必要がある。自動組版を行っているので、一部ずれる場合もあるが、通常、視認の上、容易に手動で訂正が可能である。

2) 学術集会プログラム自動作成機能

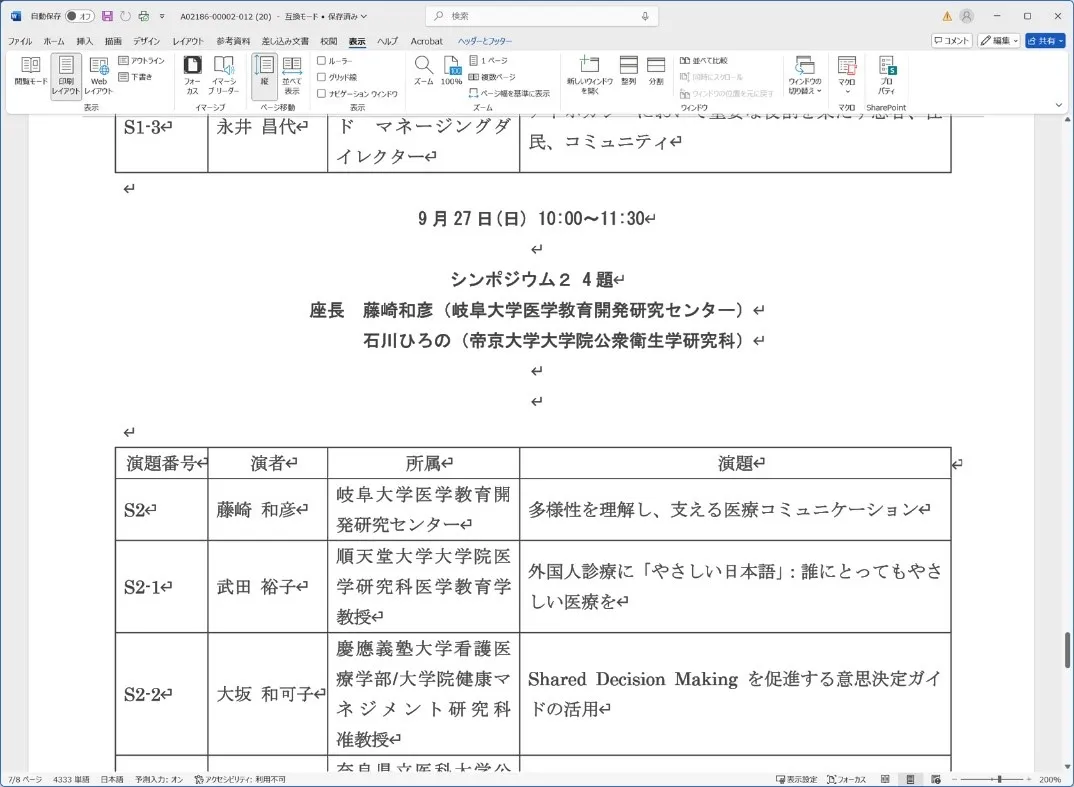

学術集会のセッションの情報(セッション名、開催日時、会場名、座長名、座長所属等)を登録して、各セッションに所属する演題名と紐づけることによって、学術集会プログラムを自動作成する機能である。プログラムの組版のパターンは、日本語4種類、英語2種類から選択できる(図2)。またプログラムの掲載情報は、CSVでダウンロードも可能である。

3) オンライン学術集会プレゼン資料集収集機能

プレゼン資料として、1つの演題抄録に対して、1つのプレゼン資料(PowerPointスライド、MPEG映像またはPDF文書)をアップロードする機能が既に存在していた。

表1.抄録集自動作成機能で作成できる抄録集の様式一覧(*日本語略歴付き)

図1.自動作成された抄録集(A36:1頁1演題)

図2.自動作成された学術集会プログラムの例

2.1.2 オンライン学術集会開催機能の開発と運用

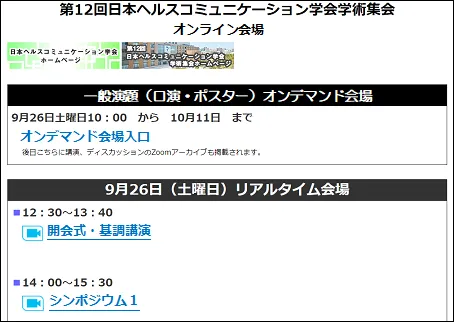

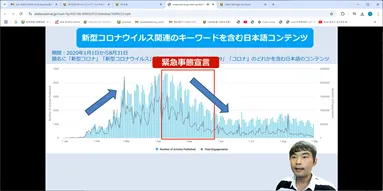

著者の石川が大会長の第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会で活用したオンライン学術集会開催機能は、前述のように、これまで広く利用されてきたUMINオンライン演題登録システムの既存の機能を拡張する形で開発された。UMINで演題登録を行うすべての学術集会が、追加費用なしで、通常の演題抄録に加えて、発表映像資料、スライド・ポスター等のPDF等を掲載し、所定のプログラム順に配置した参加者だけがアクセスできるWebページを自動作成することを目指した。第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会では、オンライン学術集会機能の開発とテスト運用・本運用のプロセスをUMINとご一緒させていただくことになった。最終的に2020年4月末には完全にオンラインだけで学術集会を開催することを決断し、ただちに学術集会の一般公開ホームページを作成した(図3上)。

1)抄録集自動作成機能の機能拡張

抄録集自動作成機能を機能拡張して、演題抄録の演題名、著者、抄録を発表セッション毎にまとめたWebページを自動作成するプログラムを開発して、抄録参照用の参加者専用Webページを出力した(図4中)。また、今後の利用に備えて、抄録だけでなく、発表セッション等も英語化対応し、オンライン学術集会ページの英語化対応も行えるようにした。

2)学術集会プログラム自動作成機能の機能拡張

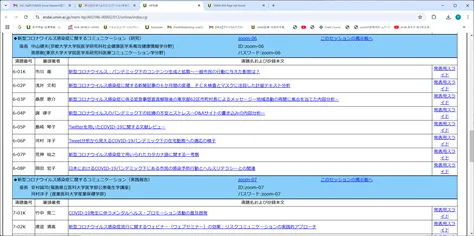

学術集会プログラム自動作成機能を機能拡張して、オンデマンド会場をWebで自動作成するプログラムを開発し、同様にプログラム参照用の参加者専用Webページを出力した(図3下、図4上)。

3)オンライン学術集会プレゼン資料集収集機能の機能拡張

従来、プレゼン資料を1点アップロードする機能しかなかったが、これを拡張し、プレゼン資料として、1つの演題抄録に対して、最大5つまでのファイルをアップロード可能にした。アップロードする各々のファイルについては、プレゼン資料名称、アップロード可能なファイルの種類、ファイルサイズの上限を学術集会側が指定できるようにした。ファイルの種類は、PowerPoint、Word、動画、Excel、PDFから選択可能である。

学術集会プログラム自動作成機能の拡張機能で自動生成したページを後述するオンデマンド会場のトップページとした(図3下、図4上)。そして、抄録集自動作成機能の拡張で作成した個別の抄録のWebページをリンクした(図4中)。こうして、セッションの階層とプログラム掲載順に沿った順番で演題抄録が並び、これに関連する資料等がリンクされて、見やすく探しやすい画面となった。 オンライン会場には、更にZOOMを活用したインターネット会議ベースのリアルタイム会場とUMINオンライン学術集会機能によるオンデマンド会場を作成した。 リアルタイム会場ではZOOMを利用して基調講演やシンポジウムとそのディスカッショ

図4.オンデマンド会場(演題一覧表示、抄録表示、発表映像表示)

ンをリアルタイムで行った。尚、リアルタイム会場での基調講演やシンポジウムの映像は、主催者側で録画し、編集した上で、随時、オンデマンド会場にアップロードした。このため、最終的にオンデマンド会場ですべての基調講演、シンポジウムも視聴できるようになった。

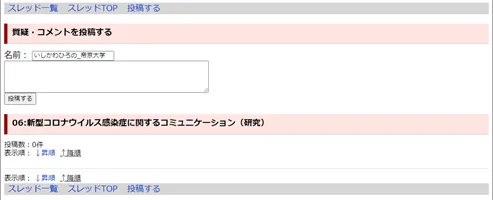

オンデマンド会場では、オンライン学術集会開催機能を利用して発表資料(一般演題口演は事前登録の発表映像、一般演題ポスターはPDF)や電子掲示板でのやり取りを行った。リアルタイム会場で行われた基調講演、シンポジウムについても、電子掲示板を用いて、リアルタイムでも事後でもオンデマンド会場で議論することができた。

オンライン学術集会機能の開発・運用にあたり、専用の電子掲示板を開発し、最大限に利活用することにした。口演については、リアルタイム会場でZOOMにより、口頭で議論を行うセッションを設けたが、前述のようにオンデマンド会場においてもセッションごとに電子掲示板を設定し、大会期間中、発表者と参加者が自由に質疑応答を行えるようにした(図5)。座長には、オンデマンド会場で電子掲示板が利用できることを何度も口頭や電子掲示板上で紹介いただいた。オンデマンド会場のみでの発表となるポスター発表についても、有意義な質疑応答が行えるよう、口演と同様に各セッションに座長をつけ、担当セッションの掲示板の見守りと活性化をお願いした。そのおかげで、すべての掲示板が実際に利用され、質疑応答の場となっていた。

図5 オンデマンド会場電子掲示板

結果的に、第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会のオンライン開催は、通信やシステムの大きなトラブルもなく、約270名の参加登録を得て盛会に終了した。オンデマンド会場の公開が直前になったため、あらかじめプレゼンを視聴する時間が十分に取れなかったり、公開してみたら参加者のブラウザによって再生できない発表資料があったりするなど、準備不足からの反省はあったものの、参加者からも、表2のようにオンラインでの学術集会について前向きな評価を多くいただいた。

表2.オンライン演題登録機能の評価

「オンラインの制約のなか、新しい開催形態が提案できたと思います。ハイブリット型は難しいと思いますが、現地集合以外の開催形態について、継続的に可能性を追求できるとよい」

「運営、進行、発表のシステム、討論、と今後の自分が運営する学会において参考になる点が非常に多くありました」

「リアル学会にはない試みとして、口演とポスターの区別をなくしてセッションがまとめられ、参加の目安としてわかりやすかった」

ヘルスコミュニケーションウィークの運営側には、グラフィカルアブストラクトについての初歩的な認識にずれがあった。インターネットでグラフィカルアブストラクトなるものを検索し、そのイメージを得たのであるが、我々は当初グラフィカルアブストラクトを単独で文章の抄録のように使うものと誤解してしまった。このため、グラフィカルアブストラクトだけでは、演題抄録の査読をすることは困難であると考え、200文字程度の簡単な説明文章を記載できるようなフォームの作成を想定した。演題登録システム上では、文章登録とグラフィカルアブストラクトの選択ボタンを作成し、グラフィカルアブストラクトのアップロードの機能と文章を記入するスペースを想定した。

UMINの技術者とのすり合わせを進めていたが、木内先生とのメールのやり取りの中で、話が噛み合わないことに気づき、ZOOM会議による話し合いでわかったのは、グラフィカルアブストラクトは、学術集会で使用する場合、通常の抄録と一緒に使われるのが通例であることである。グラフィカルアブストラクト単独で学術集会の発表を行うことが通常はないという。この単純な勘違いで1ヶ月程度を費やしてしまったことは反省すべき点であった。

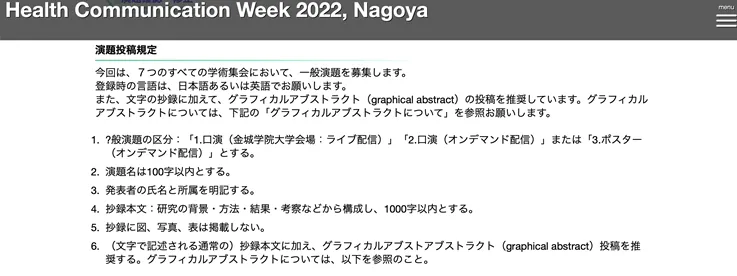

グラフィカルアブストラクトを収集するにあたっては、演題抄録の投稿者全員にグラフィカルアブストラクトを義務づけるには、まだグラフィカルアブストラクトの認知度が低く、ハードルが高いため、投稿者が減少するのではないかとの懸念が拭えなかった。このため、グラフィカルアブストラクトの投稿は、「推奨する」に留め、グラフィカルアブストラクトの提出なしでも演題抄録の投稿を可能とすることにした。

演題抄録とグラフィカルアブストラクトを合わせて、電子版の抄録集として取りまとめるためには、グラフィカルアブストラクトの大きさや形等の記述様式についての規定が必要となった(図6)。各々の演者がバラバラの大きさや形のグラフィカルアブストラクトを演題抄録につけてしまうと、抄録集のレイアウトが困難なためである。そこで、抄録集としてまとめる際のグラフィカルアブストラクトの図の大きさ、保存形式、画質など検討した。図表保存形式は、PNGまたはJPEGとした。PNGは主に図、JPEGは主に写真を対象と想定している。PowerPointによるグラフィカルアブストラクト用の定形テンプレートを用意し、各演者にはテンプレートの大きさにグラフィカルアブストラクトの大きさを合わせてもらうことにした。PowerPointを用いて、グラフィカルアブストラクトを記述し、PNGもしくはJPEG形式で保存すれば、そのままPNGまたはJPEG形式のグラフィカルアブストラクトとなる。このため、グラフィカルアブストラクトの作成は、PowerPointが使える人は容易に行える。またグラフィカルアブストラクトは、一般演題だけでなく、ポスター演題、基調講演、シンポジウム講演を含むすべての演題で提出可能とした。グラフィカルアブストラクトの投稿画面は、UMINと検討し、通常の抄録の登録の次に、グラフィカルアブストラクトの添付の有無の選択ボタンを作成し、アップロードボタンを配置した。グラフィカルアブストラクトに関しての解説や作り方の説明をアップロードページで提供した。

グラフィカルアブストラクトの登録に際して、特に大きな問題は発生しなかった。懸念したグラフィカルアブストラクト登録・提供システムの不具合も起きず、31演題のグラフィカルアブストラクトの添付があった。これは、全体の50%強にも相当し、その内訳は、シンポジウム抄録が1題、一般演題が30題で一般演題がほとんどであった。完成した抄録集は、発行時点から既に2年経過したので、ヘルスコミュニケーション学関連学会機構の規程により同機構のホームページに一般公開されているので是非参照されたい(https://plaza.umin.ac.jp/hc-jp/pdf/abstract/hcw2022-abstract.pdf)。

ヘルスコミュニケーションウィーク終了後のアンケートでは、グラフィカルアブストラクトに関して、51名から回答を得た。1)今回グラフィカルアブストラクトがあってよかった、の質問に対して、「とてもそう思う」19.6%, 「そう思う」29.4%の回答であった。2)今後も継続してグラフィカルアブストラクトがあると良い、の質問に対して、「とてもそう思う」21.2%, 「そう思う」26.9%の回答であった。約半数が肯定的な回答であり、初めての導入としては、まずまずの結果であると考える。コメントに「趣旨がきちんと伝わっておらず、スキルも低かったので、グラフィカルアブストラクトの研修動画を用意して、積極的にレビューしてくれる指導者、教員がいれば今後どんな場面でも使える有用なスキルになると思う」と今後の課題が指摘されていた。

図6:演題登録規定におけるグラフィカルアブストラクトの説明

コロナ禍を経て、多くの学術集会が対面での開催に戻る一方、リアルタイム配信、オンデマンド配信など何らかの形でオンライン参加も合わせて可能にしている学会も多い。たとえ対面での開催自体には問題がなくなって、参加予定の人が行けなくなったり、都合が変わり、途中で帰らなければならなくなったりすることはありえるし、台風、大雪等の自然災害、または新幹線の大規模運休等で多くの人が参加できなくなるという可能性もありえる。このため、対面開催が可能であっても対面以外のアクセス手段も維持しておくことには大きな意義があると思う。UMINオンライン学術集会開催機能の仕組みは、とりわけ、専門の業者を入れることが採算的に難しい小規模な学会にとって貴重である。第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会で、オンライン学術集会機能の開発のプロセスのその始まりをご一緒できたことはありがたい経験であり、急速にオンライン化が進む中で、いち早くオンライン学術集会開催のための新たなインフラをご提供くださったUMINにあらためて感謝を申し上げたい。