1.はじめに

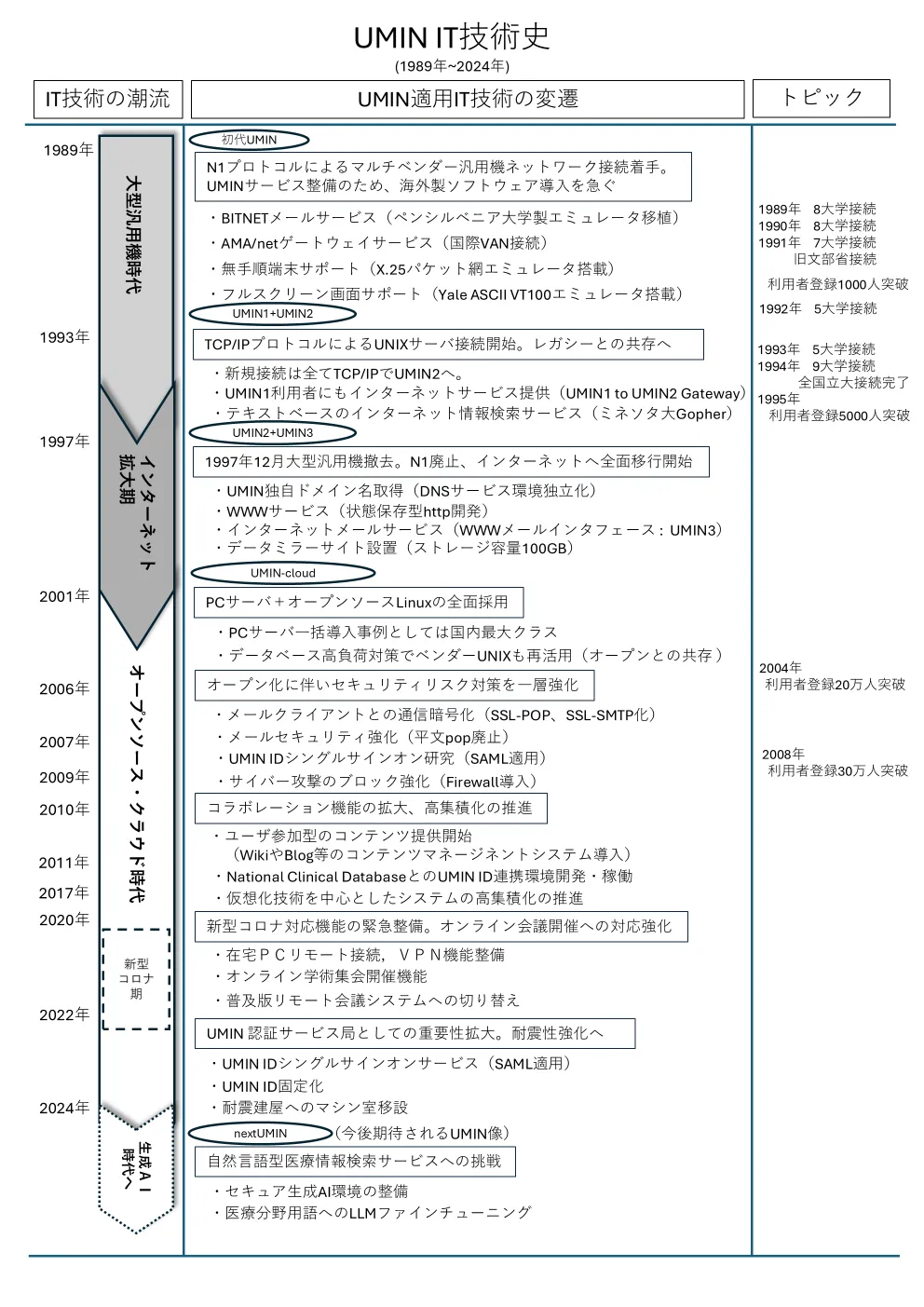

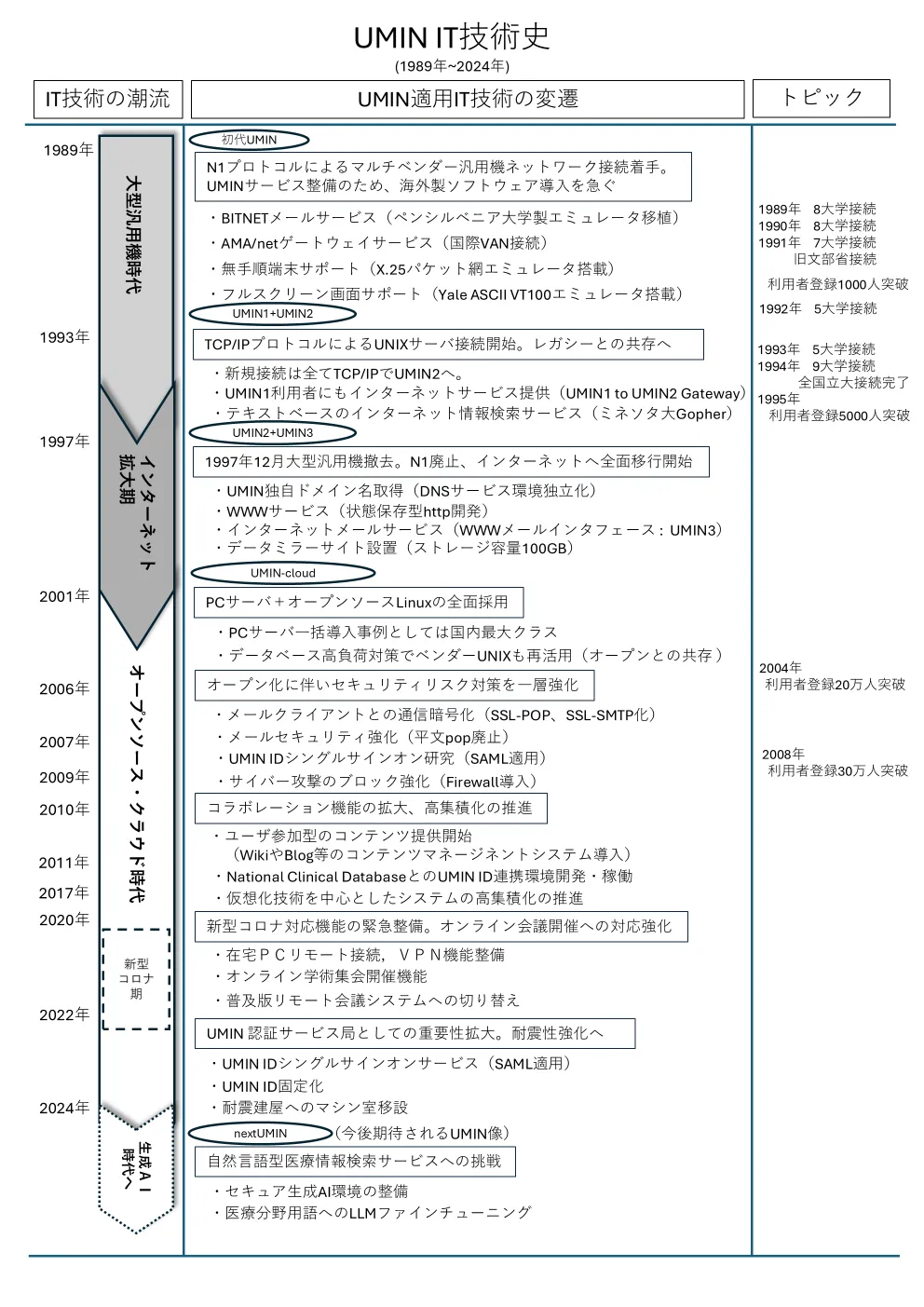

私は、初代UMINシステム導入にITベンダーのチーフエンジニアとして参画しており、現在は既に退職しておりますが、当時を知る数少ない者として今回、寄稿の機会を頂戴したものと思っております。UMINの今日に至る活動に、IT技術の進歩が大きく関係していることは皆様ご存じの通りで、その時代変遷はUMIN発展の歴史に善かれ悪しかれ影響を及ぼしてきたものと考えます。

特に初代システム導入時は、UMINが求める理想と、システム調達時点で選択可能なIT技術の乖離が大きく、UMINが提供するサービスが、先生方の期待に応えられない状況が続き、UMINを担当するITベンダーとして失格ではないかと悶々とした日々でしたが、それだけにグローバルなIT技術取得への渇望感は強く、インターネット拡大の動きをいち早く取り入れるマインドは強かったと思います。

UMINの35年間を振り返るこの機会に、UMINシステムを下支えしてきたITベンダーとして、何を考えどう挑戦してきたのか、その歴史をIT技術史として記録しておこうと思います。

2.大型汎用計算機時代

1989年5月に第1期UMINシステムの調達が公示され、大型汎用計算機を中心としたメインフレームシステムが導入されました。UMINの目的のひとつは、全国国立大学病院のネットワーク接続でしたが、当時国内は大型汎用機の全盛期であり、各大学病院が調達しているメインフレームベンダーも様々であったことから、異機種間接続の現実解として大型計算機センター間の接続で実績があったN1プロトコルが採用されました。応札するITベンダーから見ると、N1ならばネットワーク接続の技術的な難易度は低く、全国国立大学病院接続に向けてシステム規模拡大も望める案件として、営業部門は病院システム・公共システムの関係者を総動員して受注に臨んでいました。

落札までには色々苦難がありましたが、ともあれ受注が決まり、1989年12月に初代UMINシステムは稼働を開始しました。想定通り各大学病院のネットワーク接続において技術的課題は少なく、毎年7~8大学病院を目標に着実に接続拡大していきました。このあたりは受注前の想定通りですが、N1で接続してUMINにログインできても有益なソフトウェアが少なく、使える機能が乏しいという問題が大きく浮かび、次第に先生方とITベンダーとの緊張感が高まっていきました。

UMINシステム上のソフトウェア整備・充実は緊急の課題となり、隔週のUMIN事務局定例打合せでも「日立さんは今週までに何を提供してくれたのですか?」と毎回問われ、N1による大学病院接続の状況を報告しながらも全く回答になっていないことは明らかで、いつ退場勧告を受けるか苦悶の日々がしばらく続きましたが、先生方からBITNETの接続依頼が具体的に提示されて、少しずつ状況は変わっていきました。

BITNET(Because It’s Time Network)は、米国を中心にカナダ、欧州、インドなどの主要大学を接続する1990年代初頭の国際的なメールサービスで、インターネットが登場するまでの間、グローバルスタンダードとして名声を得ていました。UMINでBITNETをサポートし、グローバルメールアドレスをUMIN接続メンバーに付与できることは大きな付加価値になります。BITNET接続にはUREP(UNIX RSCS Emulation Program)と呼ばれる専用のソフトウェアが必要でしたが、幸運にも筆者はUREPの開発元であるペンシルベニア州立大学を数年前に訪問し、ソフトウェアライセンス契約を自ら締結した経験があり、日立機への移植も実績があったことから、すぐさま先生方に小切手を用意していただき、ライセンス契約を成立させ、早期に導入・稼働に漕ぎつけることができました。

そのほか、PADEMPというX.25パケット網を無手順端末にエミュレートするソフトウェア導入による、国際VAN接続経由でのMEDLINEオンラインサービス提供や、VT100エミュレータ導入によるフルスクリーンサービス実現など、海外サービスへ接続するためのエミュレーションソフトウェアを移植・導入することで、UMINの付加価値向上を下支えすべく努力継続する日々が続きました。

この時代、国内ではレガシーシステム接続が要求されながらも、サービスはグローバルオープン接続を目指す必要があり、その端境期で多くの苦難と挑戦が求められた時期でしたが、海外との接続に成功し、最初の応答メッセージが表示された瞬間や、海外からの返信メールが着信した時の時空を超えたかのような感動は、徹夜の疲れを忘れさせてくれる無上のものでした。

3.インターネット拡大期

1993年の第2期では、インターネット時代への移行を明確に意図し、既接続大学はN1プロトコルでUMIN1へ、新規接続はTCP/IPでUMIN2へ接続し、その間を相互接続してレガシー環境とインターネット環境の共存を図る形態で導入が進められました。第2期でUNIXサーバを部分導入したことで、ソフトウェア導入時のエミュレーションが不要になり、飛躍的にUMINのサービス拡充が容易になりました。1997年の第3期では、いよいよN1を廃止しメインフレームを撤去、TCP/IP接続への全面移行を完遂し、インターネット環境で一層のサービス拡充が図られました。

インターネット上の情報検索技術の発展も目覚ましく、英文テキストによるインターネット上の類似情報検索を可能としたGopher(ミネソタ大学)の移植や、Web画面の初期モデルであるMosaicの試行も進められましたが、1993年後半にはWWW(World Wide Web)が台頭し、日本語にも対応できたことからUMINの開発もWWWベースで進められました。

メールサービスをWebで使えるように開発したサービスは、UMIN3として主力サービスのひとつに発展しました。Webは画面遷移前後の状態を保持できないため、メールのように入力手順に従う必要があるサービスに適用した場合、一度、手順の同期がずれると操作が迷子になってしまう課題がありますが、UMIN3では業務手順の遷移状態を保持できる専用http(Web制御プロトコル)を開発し、この問題を克服しています。Web画面をうっかり遷移してしまうと、どこまで決済されたか不安になることは、今日のWebサービスでもよく経験することです。

この時期から、オープン・インターネットサービスの利便性と病院業務信頼性保全の両立が、UMIN担当ITベンダーのミッションとして重要性を増していくことになります。

4.オープンソース&PCサーバ時代

2001年の第4期では、オープンソースLinuxと大規模PCサーバによるシステム導入が始まり、PCサーバ一括導入としては国内最大クラスとなりました。導入当初は、DBサーバの高負荷時性能劣化などの課題にぶつかり、従来のUNIXサーバを一部残さざるを得ないケースも見られましたが、PCサーバの性能向上は目覚ましく、数年後には全面PCサーバ化に成功しています。

一方で、インターネットセキュリティの脅威に対する懸念は年々増大し、UMINにおいても更なるセキュリティ強化が求められていました。UMINでは、以前は暗号化通信サービスと非暗号化通信サービスを分けた構成でシステム導入されていましたが、全面オープンソース採用に際して、通信路は全て暗号化する対策が実施されました。メールクライアントとの通信暗号化(SSL-POP、SSL-SMTP、平文POP廃止)も実施されました。

並行してシングルサインオン(SAML適用)の試行が進められ、UMIN-IDのあり方の検討も進められました。

5.セキュア情報基盤時代

2010年代になると、IT技術はSNSなどのソーシャルメディア分野で発展し、個人によるコンテンツの共有や拡散が拡大していきました。UMINでもBlogやWikiなどのCMS(Contents Management System)を導入、ユーザ参加型のコンテンツ共有環境を整備しました。2010年代後半にはPCサーバの仮想化技術も導入し、物理的なPCサーバを増やすことなく、利用者向けのサービスサイト拡大を図るなど、情報機密性とシステム高集積化を共存させる、プライベート・クラウドとしての運用機能が強化されました。

コンテンツ共有環境の拡大は、秘匿性に応じた利用者のデータアクセス権制御を必要とし、UMIN IDがその識別と認証に使われました。NCD(National Clinical Database)ではUMIN IDによるデータアクセス権制御をシームレスに継続することが求められたため、独自のUMIN ID連携環境を開発しました。そこで、将来的にこのようなニーズが増えることを想定し、UMIN IDシングルサインオンによるID連携の構築が本格的に進められました。適用した技術はSAML(Security Assertion Markup Language)で、UMIN利用者が所属する組織のシステムにログインしようとすると、自動的にUMINに接続されパスワードによる認証が実施され、成功するとデータアクセス権を制御するチケットが利用者組織システムに返される仕掛けで、パスワードなどを組織間で伝送する必要もなく、セキュアで実装が容易なID連携方式として現在でも広く使われています。

その後、新型コロナ期が訪れ、VPN(Virtual Private Network)接続による在宅PCリモート環境が整えられ、同時にリモート会議アプリケーションも広く一般に普及しました。これを受け、UMINにはオンライン会議開催のための案内・参加登録・資料共有などの学術集会開催機能が追加され、活況を呈しました。現在でもリアル会議開催も含めた混在型の会議開催に役立っています。

また、インターネットメールも各組織に独自のドメインメールアドレスが広く行き渡ったことなどから、UMINメールの個人向け通信システムとしてのサービスを終了しました。UMIN IDも固定化され、UMINは医学情報分野のID認証局として、停止することが許されないセキュア情報基盤システムに位置づけられました。その一環として、2024年に耐震建屋へのマシン室移設を完了しています。

6.これからのUMIN

半導体技術革新の恩恵を受けたIT技術の進歩は依然として目覚ましく、情報検索分野も生成AIによる自然言語理解を伴った類似性検索・レポート作成や、画像の視覚的類似性に応じた検索と加工などが可能となり、医学情報分野への適用も世界中で挑戦が進められています。一方で、ユーザ検索情報そのものが学習され拡散されるリスクもあり、医療分野ではプライバシー保護の観点からも慎重な利用が求められています。外部に学習・蓄積・拡散されないセキュアな生成AI環境をUMINに備え共同で使うことは、これからのUMINにとって必然かもしれません。

こうしたIT技術の進歩を先取りし、インターネットサービスの利便性と病院業務の機密性を両立させていくことはUMINを担当するITベンダーのミッションとして重要ですが、エンジニアにとっても貴重な成長の機会になっております。35年のUMIN IT技術史(次ページ掲載)を踏み台としてnextUMINへの挑戦を続け、今後ともUMIN発展に寄与していくことを期待して止みません。