要旨

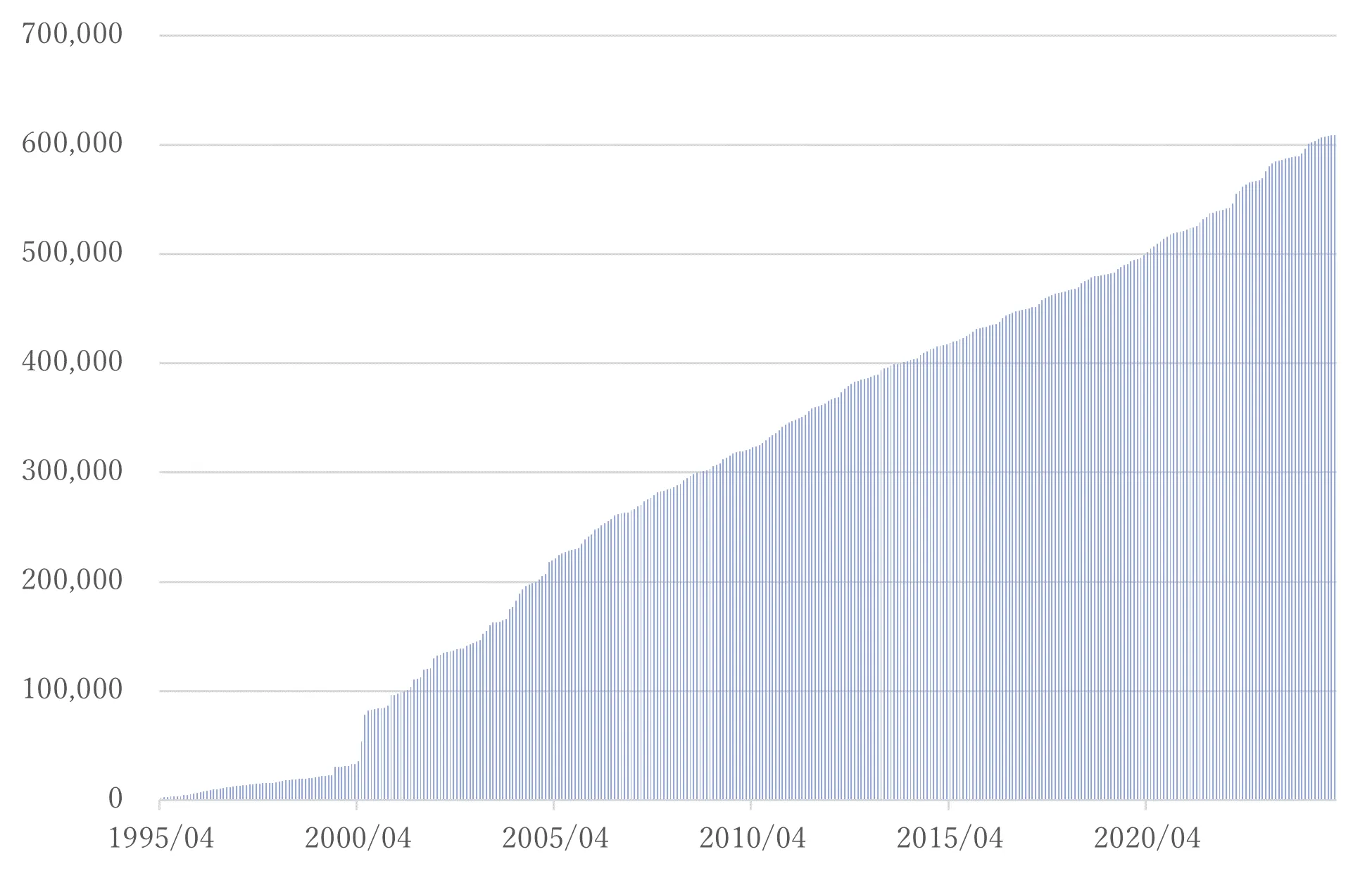

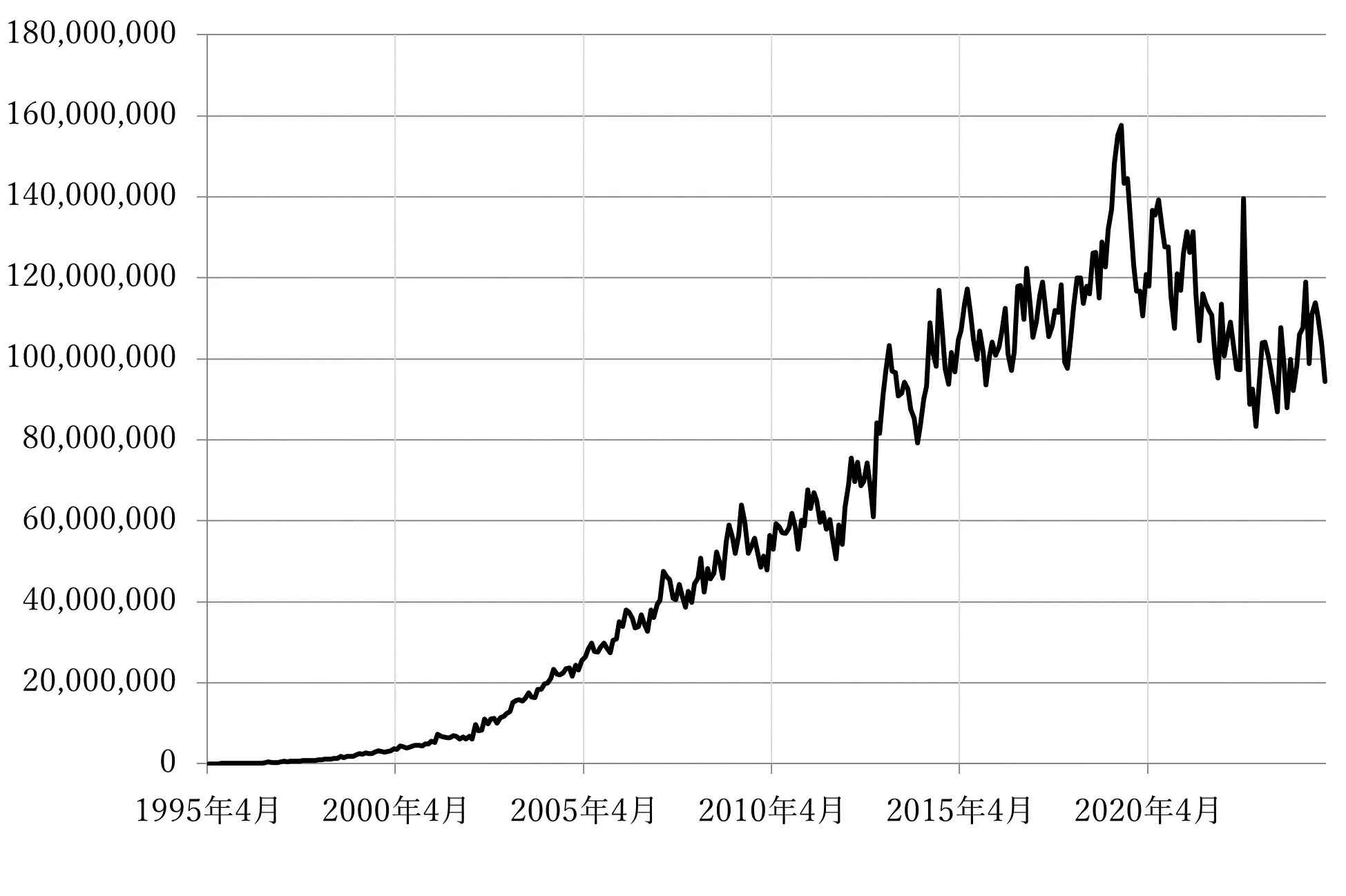

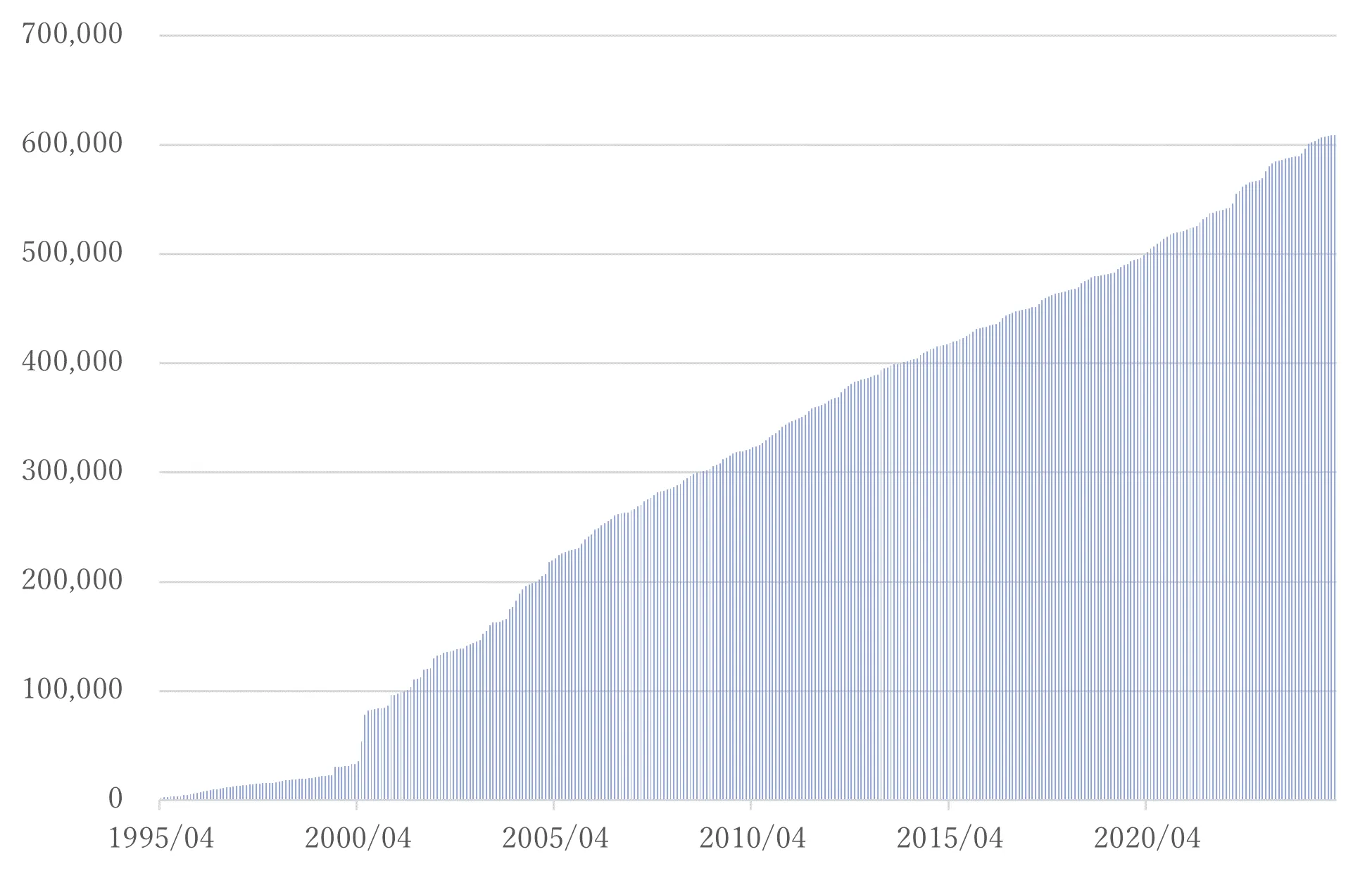

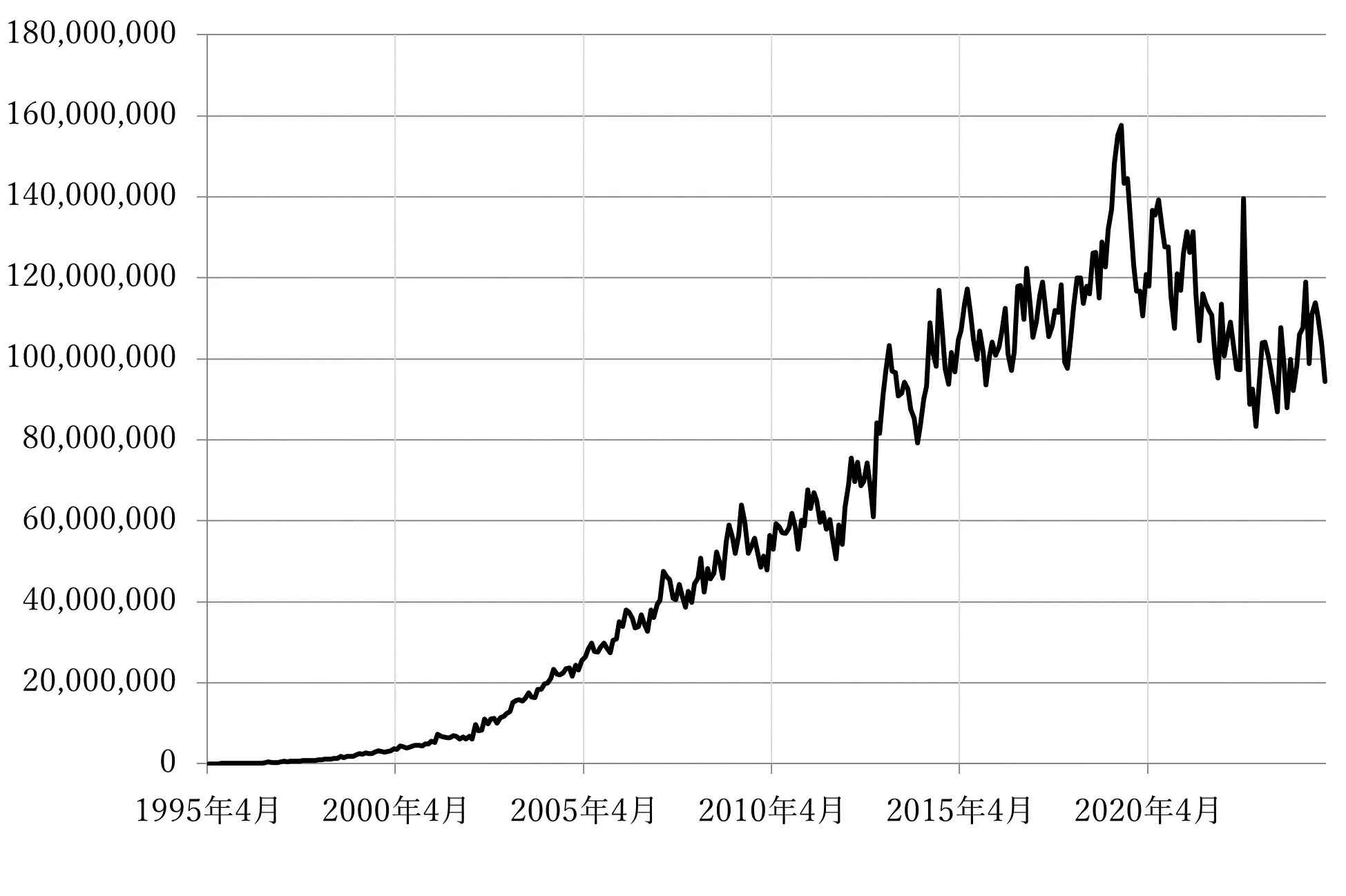

【はじめに】UMINは、1990年3月よりそのサービスを開始し、様々なサービス内容の変遷を経ながらも、全体としてそのサービスは拡大してきた。これに伴い利用登録者・Webアクセス件数は、ともに増加傾向にあり、現在では、各々60万人、月間1億ページビューに達している。本稿では、UMINの情報サービスの内容と情報通信技術の変遷と発展について報告し、その背景や理由について考察する。また今日におけるUMINの意義・役割や今後についても考察する。

【情報サービスの内容】UMINで提供される情報サービスの内容は、1)研究系、2)教育・研修系、3)診療系、4)大学病院業務系、5)汎用情報サービス系に分類することができる。初期には、各大学病院で作成したコンテンツを持ち寄る診療系や各種業務用データマスターの配信等を行う大学病院業務系のサービスが多かったが、現在では研究系、教育・研修系のサービスが主体となっている。研究系では、オンライン演題登録システム(オンライン学術集会機能を含む)と臨床・疫学・社会調査研究等のためのデータ収集システム(INDICE系)、教育・研修系では、CC-EPOC、PG-EPOC、DEBUT2等の臨床教育評価システムが非常に多くの人に使われており、広く知られたシステムとなっている。

【情報通信技術】UMIN設立当初は、N1と呼ばれる簡素な通信規約を用いた文字ベースのインターフェイスでサービスが提供され、使える端末数も非常に少なく、利用が進まなかった。インターネットでのサービスの開始後は、使いやすいWebベースのGUIに切り替えられた。ハードウエア・OSはUNIXサーバを使用していたが、非常に早い時期からPCサーバ・Linuxに切り替えを始めた。また運用管理コストの削減に有効なソフト開発を優先的に行った。一方で、ソフトウエア開発の方法論について、Perl言語とCGI(Common Gateway Interface)を長く使い続け、オブジェクト指向言語、開発フレームワークの採用が遅れる(現在は各々PythonとDjangoを採用)等、安定性、継続性重視の保守的な方針をとった。

【考察】UMINにおいて、各時代の要請に応じた情報サービス内容の変遷が可能だったのは、UMIN予算が「国立大学医療情報ネットワーク経費」、「東京大学の運営費交付金」という様々な目的で利用可能な柔軟な予算費目でついていたからであった。また情報通信技術面では、PCサーバ・Linuxの早期導入と運用管理の削減に有効なソフト開発により、運営費交付金削減に関わらず、サービスの数、利用者・利用件数の増加に対応していくことができた。UMINは当初国立大学病院のネットワーク組織として設立されたが、現在では、サーバ、ID、ソフトウエア、データ等の4種類のリソースを有する、医学・医療における公的な情報インフラストラクチャーに発展したと考えている。医学・医療関係者は、これら4つのリソースを様々に組み合わせて、無料もしくは安価に活用が可能である。UMINは、情報システムによるネットワークサービスであると同時に人のネットワークでもある。UMINの様々なサービスを提案・改良を行う運営組織と利用者、そして必要な予算配分を行う文部科学省・東大病院による尽力と相互協力がその発展のために不可欠であった。従来、UMINのサービスは、各々が別個のものとして運用されてきたが、オンライン演題登録、INDICEの症例登録、eラーニング等の記録を標準化し、UMIN以外のシステムも含めた形で、医学・医療活動の記録をEPOC・DEBUTで統合できるようにすることが望まれる。

1.はじめに

1980年代にはすべての国立大学病院に、大型汎用機を主体とした電子計算機が医事会計用に導入されており、これらを相互に接続して、様々な目的に活用することを目指して、大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)(当初の名称は、大学医療情報ネットワーク)が設立された[1]。1988年に東京大学医学部附属病院にUMINの電子計算機システムが設置され、UMINサービスの準備と8つの国立大学病院(北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、九州大学)の電子計算機との接続作業が行われ、1990年3月より、正式運用が開始された。その後、順次他の国立大学病院が接続されていき、やがてすべての国立大学病院が接続された。1993年には、インターネットによるサービスの提供が始まり、すべての医学・医療関係者がUMINを使えるようになった。2004年度の国立大学法人化は、UMINにとって大きな試練であった。この際にUMIN運営委員会は、国立大学病院長会議常置委員会のもと、大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)協議会に改組され、関係者のご理解とご支援を得て、無事に存続することができ、現在に至っている[2]。

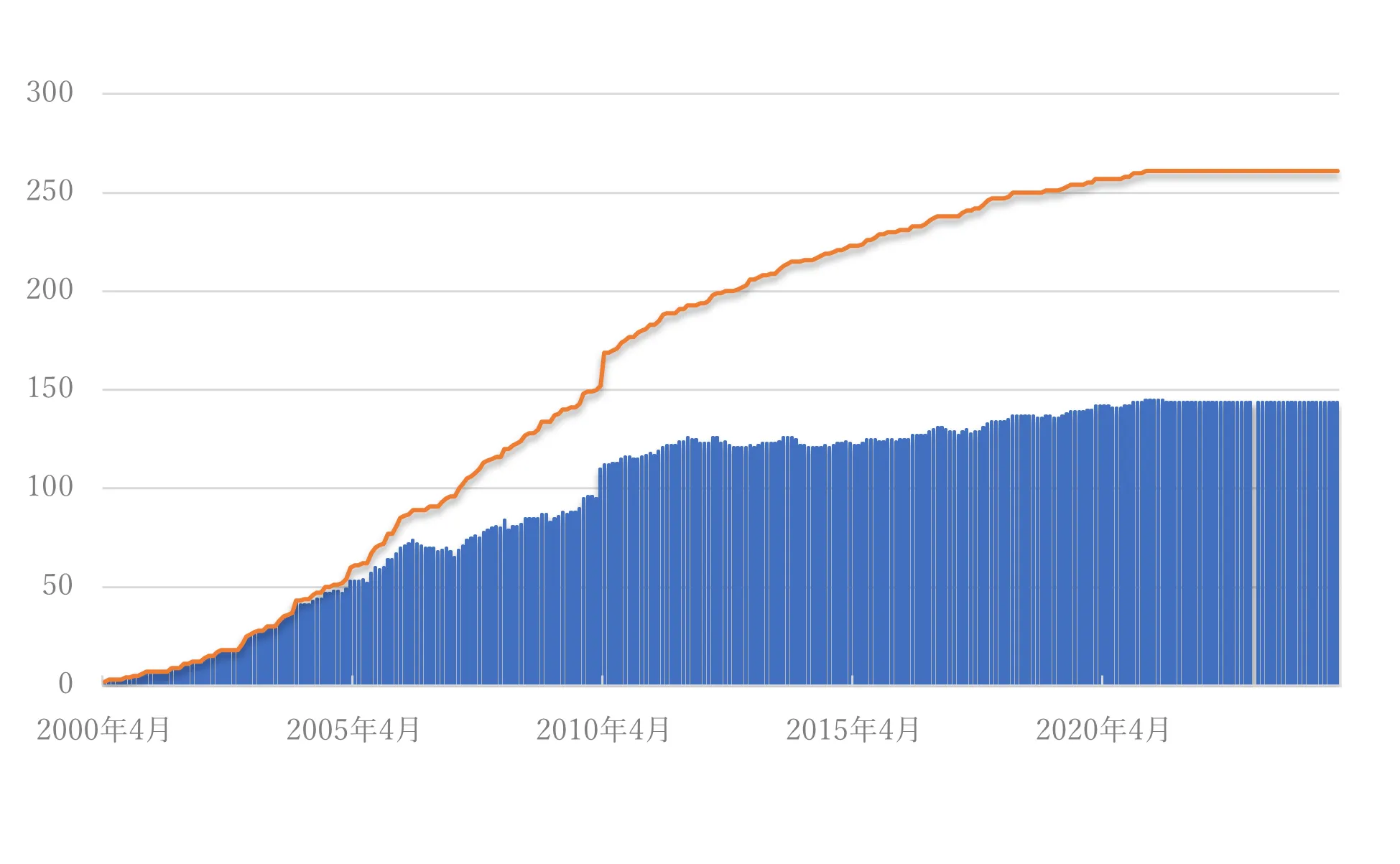

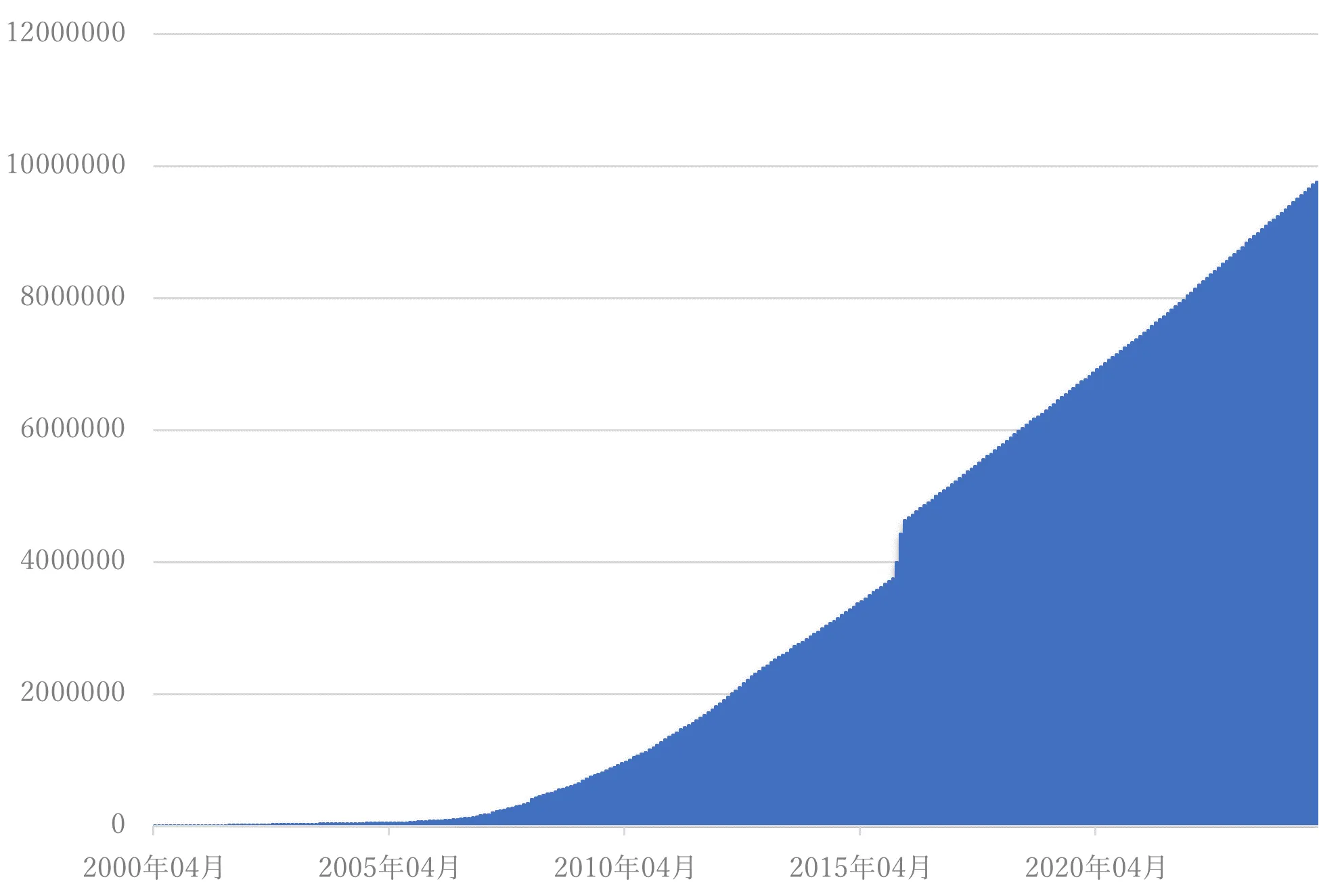

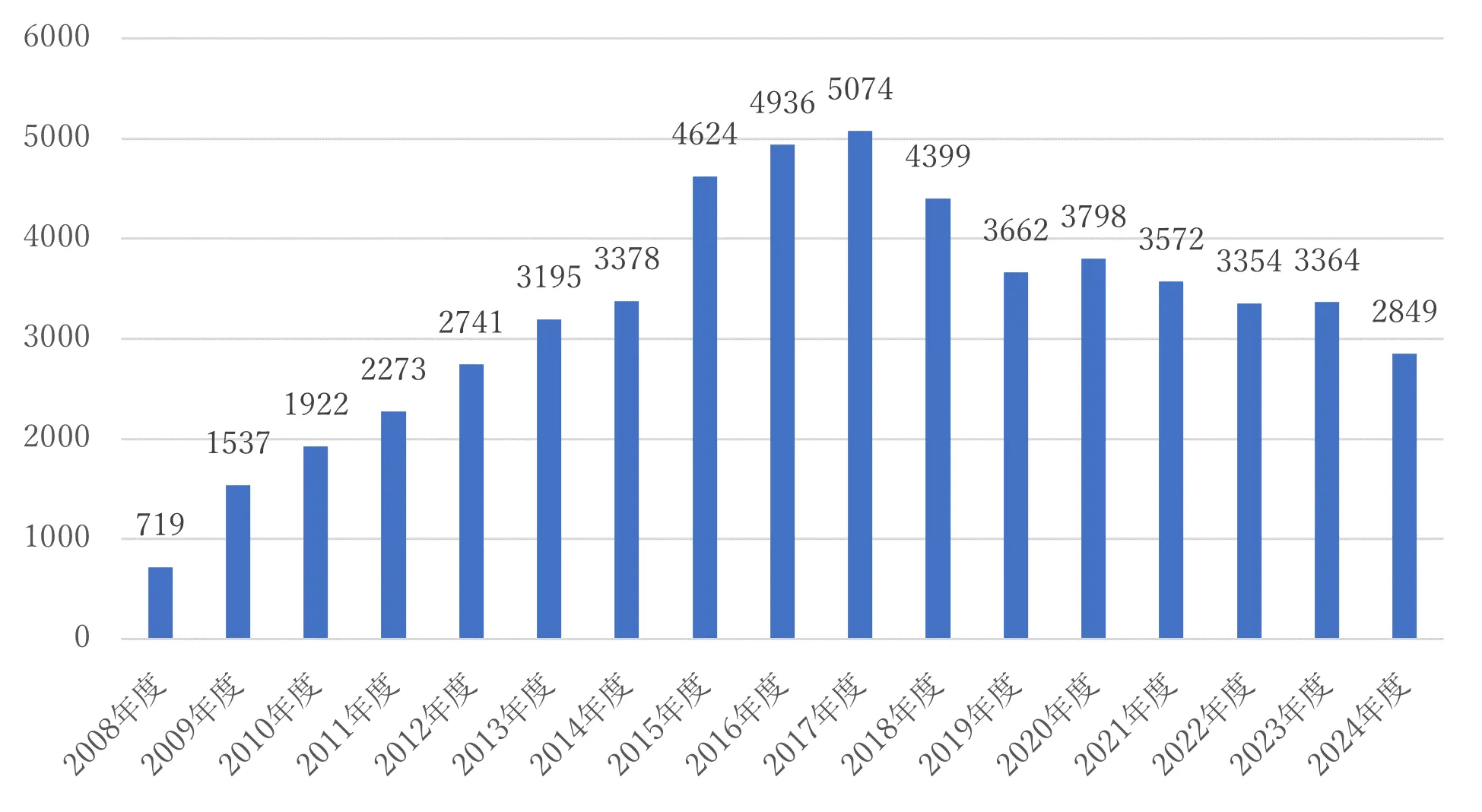

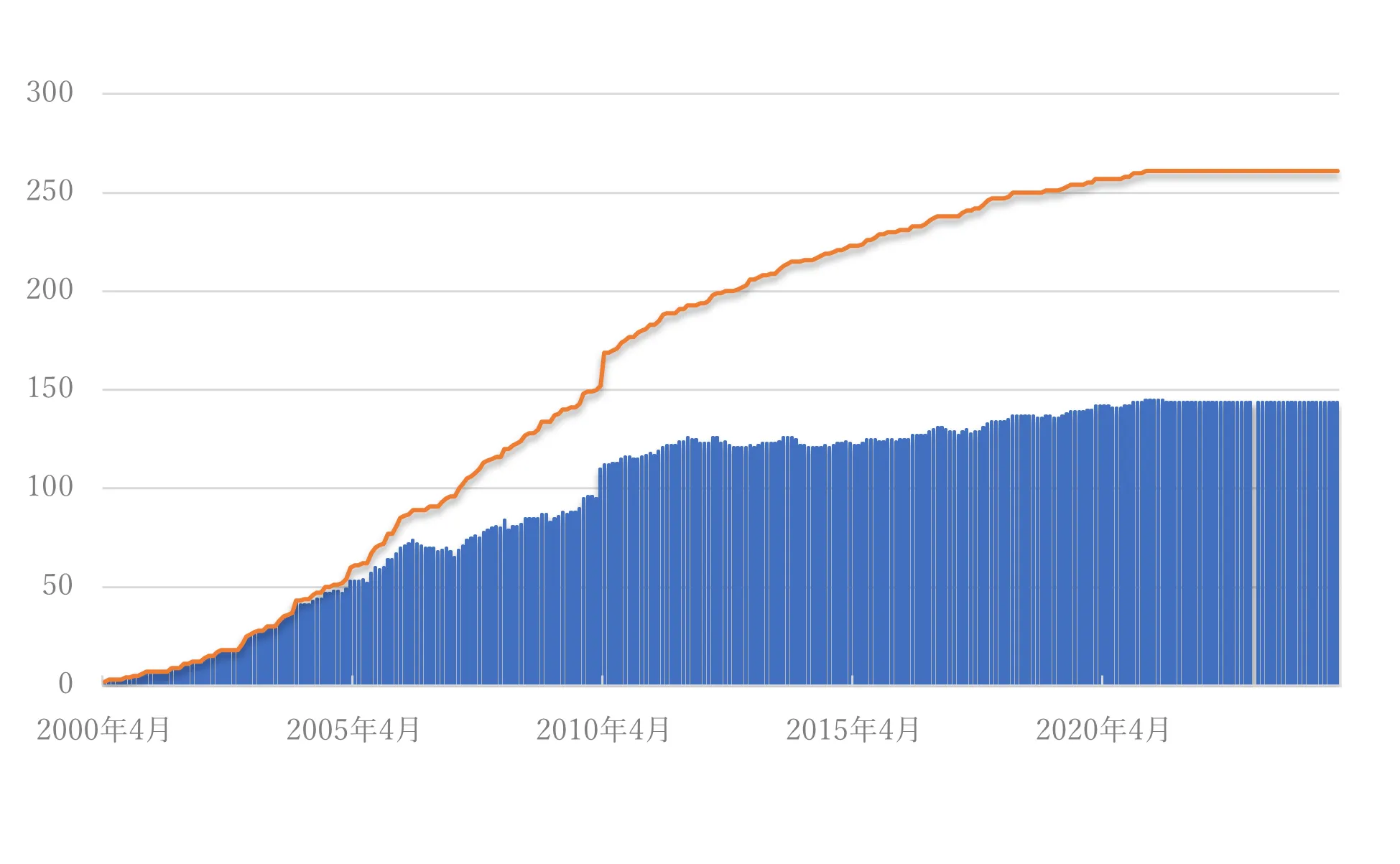

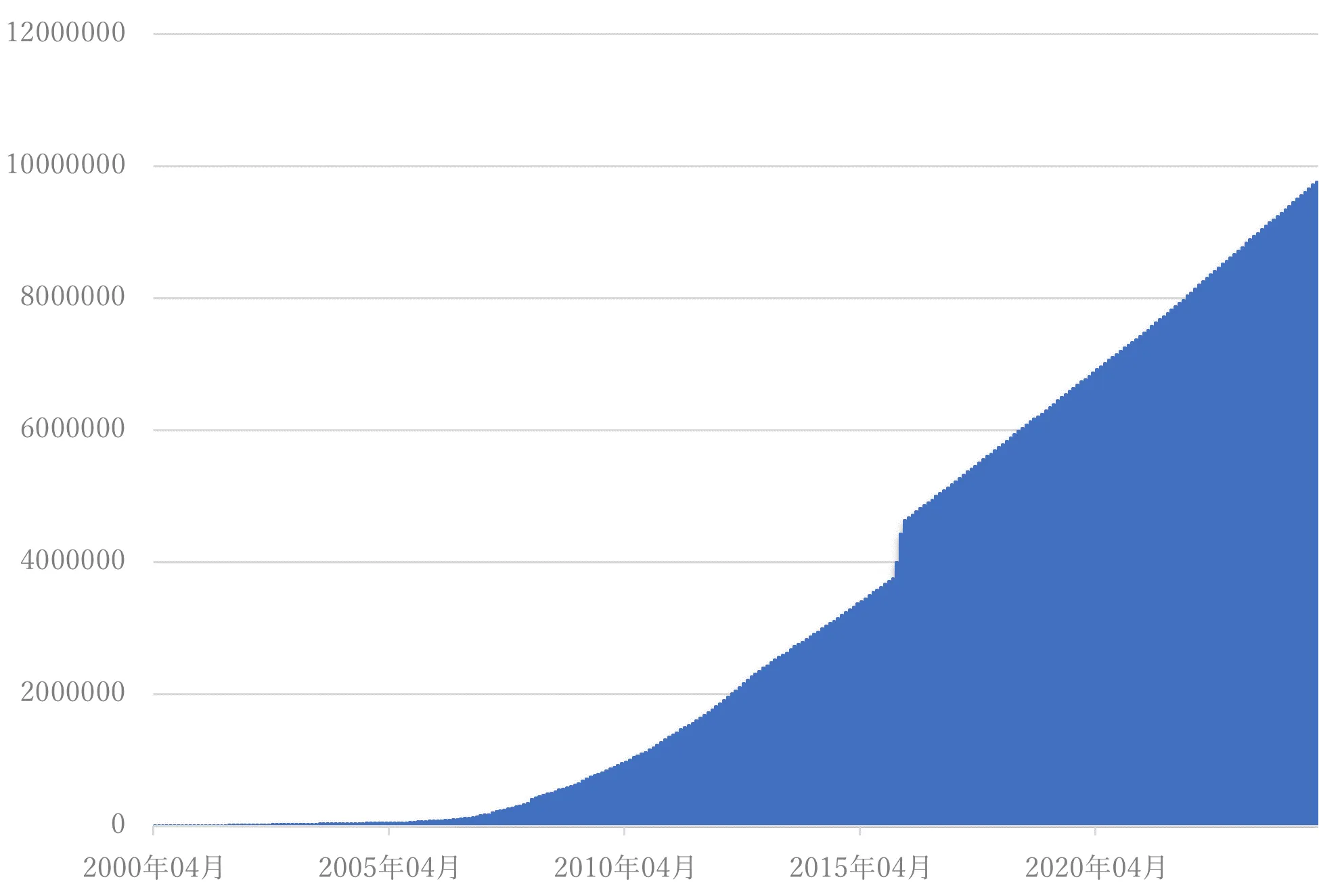

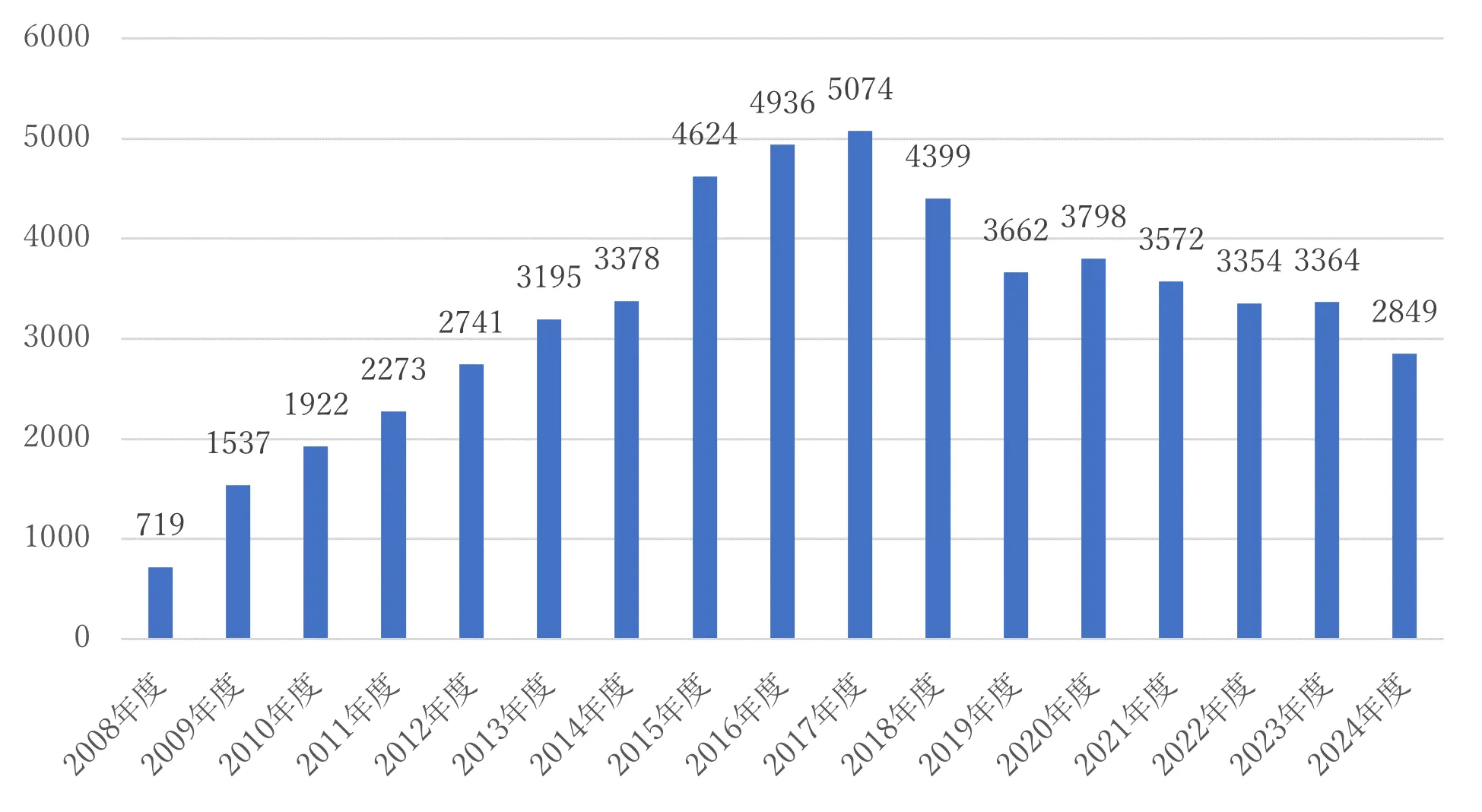

図1にUMIN利用登録者数の年次推移を示す。利用登録者数は、毎年、増加を続けている。1990年代には大きな学会の一括登録により、階段のような急激な増加が確認できる。最近では、卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC=E-POrtfolio of Clinical training for PostGraduates)は全国の臨床研修医の9割が利用しているため、大学病院を含む研修指定病院(比較的大きな病院で公的な病院が多い)の医師はほとんどが登録されていると想定される[3]。図2にUMINの月間Webアクセス件数の推移を示す。最近10年間は、ほぼ月間1億〜1億2千ページアクセスで推移している。アクセスが急激に増減している箇所は、海外からのDenial of Service (DoS)攻撃の影響がかなりあるので注意が必要である。DoSアタックとは、頻回にUMINサーバにアクセスを行うコンピュータウイルスを大量のパソコンへ感染させることによって、UMINへの莫大な量のアクセスを発生させて、そのサービスを妨げることである。このため、UMIN側に膨大なWebアクセスが発生する。

図1.UMIN利用登録者数の年次推移

図2.UMINの総Webアクセス件数の年次推移

UMINで提供される情報サービスの内容については、1)研究用、2)教育・研修用、3)診療用、4)大学病院業務用、5)汎用情報サービスに分類することができる(表1)。1)研究用、2)教育・研修用、3)診療用という分類は、大学病院の使命とされる研究、教育、診療に各々対応している。4)大学病院業務用は大学病院そのものを継続的に維持するために必要な事務部門、薬剤部門、看護部門の病院運営・管理業務に対応している。5)汎用情報サービス系は、電子メール、メーリングリスト、ホームページホスティング、シングルサインオン(SSO=Single Sign On、UMIN以外のサーバを、UMIN IDとパスワードを用いてアクセス制限して提供できるようにするサービス。独自にIDとパスワードの発行をすることなく、情報サービスの提供が可能となる。詳細は後述。)等の様々な異なった目的に活用できる汎用の情報サービスに対応している。各分類のサービスがどの程度提供され、利用されるかは、時代により変遷している。

本活動報告では、35年間にわたるUMINの情報サービスと情報通信技術の変遷と発展について報告するとともに、その背景や理由について考察を行う。また日本の医学・医療におけるUMINの意義や今後のサービスの方向性について考察する。

2.各情報サービスの沿革と現状・今後

2.1 研究

研究用の情報サービスは、更に学術文献情報系、研究関連情報系、研究データ収集系の3つに大きく区分することができる。以下、この区分毎に詳述する。

2.1.1学術文献情報系

学術文献情報系には、学会情報データベース[4]とオンライン演題登録システム(ELBIS=Electronic Library of Biomedical Sciences)[5]が含まれる。学会情報データベースは、学会の役員、事務局の連絡先、会員数、会費、機関誌等の情報、学会が開催する学術集会の名称、大会長、開催場所、開催日時等の情報を各学会等から収集して、インターネットで提供しているデータベースで、1995年度にサービスを開始した。その後、1999年度には英語版の開発を行っている。そして、2024年度には、学会側自身で学会情報、学術集会情報を自ら登録する機能を追加し、データ収集の省力化をはかっている。

オンライン演題登録システムは、1997年度にそのサービスを開始した。第62回日本循環器学会学術集会の大会長の矢崎義雄教授(東京大学)とその下で事務局を担当されていた山崎力先生(東京大学)により、UMINでオンライン演題登録システムを開発できないかいうご相談をいただいたのがきっかけであった。業者の見積もりでは、オンライン演題登録には4,000〜5,000万円かかるというお話であった。学術集会運営業者は、イベント開催には強いが、ITには弱いため、高額の見積もりとなったものと推測した。UMINとしては、日本循環器学会のためというよりも、全国の医学系学会のインフラとして提供できるのであれば有

表1.現在提供中の情報サービス一覧

1.研究用

4.大学病院業務用

1.1文献情報系

4.1コミュニケーション支援系

・学会情報データベース(AC)

・文部科学省文書広報システム

・オンライン演題抄録登録システム(ELBIS)

・各種業務系メーリングリスト

1.2研究関連情報系

・国立大学病院運営情報Q&A管理システム

・研究助成データベース(FIND)

・高度先進医療に関する情報提供

・教職員・学生公募システム(ROCOLS)

・国立大学病院諸料金規程に関する情報提供

・教員人事情報システム(PERSONAL)

4.2各種データ収集系

1.3研究データ収集系

・国立大学病院患者票等収集システム

・INDICE Standard(臨床・疫学研究用)

4.3各種業務用マスター系

・INDICE Cloud(臨床・疫学研究用)

(現在、該当サービスなし)

・INDICE LibreClinica(臨床・疫学研究用)

・UMIN Social Research(社会調査用)

5.汎用情報サービス

・UMIN User Research(UMIN利用者調査用)

・ホームページホスティングサービス(一般公開用)

・UMIN臨床試験登録システム(CTR)

PLAZA(機能重視型)

・UMIN症例データシェアリングシステム(ICDS)

SQUARE(安定性・セキュリティ重視型)

・ホームページホスティングサービス(会員専用)

2.教育・研修用

OASIS(大規模団体用)

2.1臨床教育評価系

ISLET(小規模団体用)

・CC-EPOC(卒前臨床実習用)

・電子メールサービス(団体用、業務用)

・PG-EPOC(卒後臨床研修用)

・メーリングリストサービス(MilLion)

・DEBUT2(卒後歯科臨床研修用)

・シングルサインオンサービス(SSO)

2.2 eラーニング系

・ファイル交換システム(UpLoad)

・UMIN eラーニングシステムL 全体L

・リンク集管理システム(NewLink)

・UMIN eラーニングシステムL 限定L

・国立大学病院VPN

3.診療用

3.1各大学・学会等のコンテンツの共同利用

・中毒データベース(山口大学病院薬剤部)

・先天異常データベース(日本先天異常学会)

3.2 UMIN購入・入手コンテンツの配信

(現在、該当サービスなし)

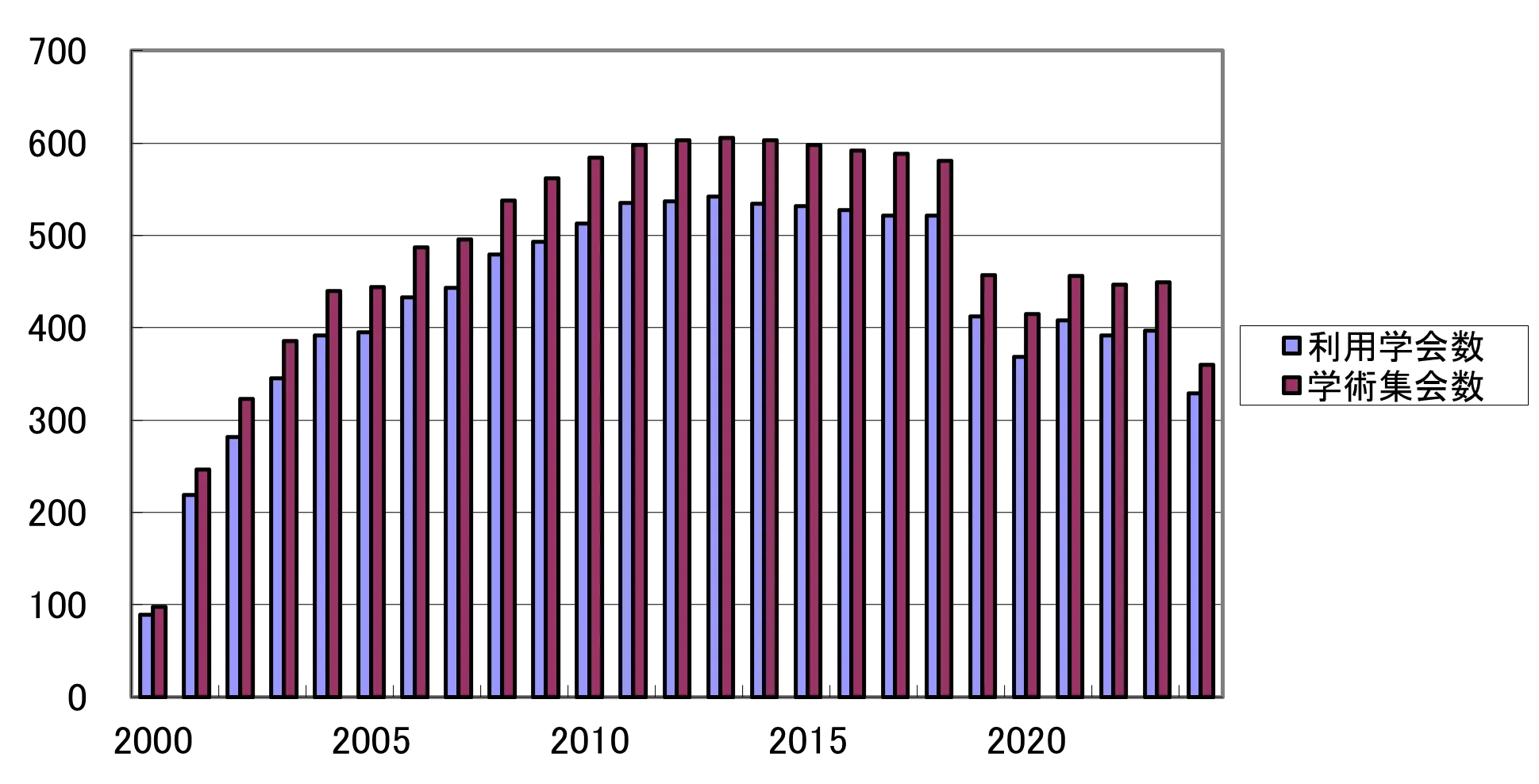

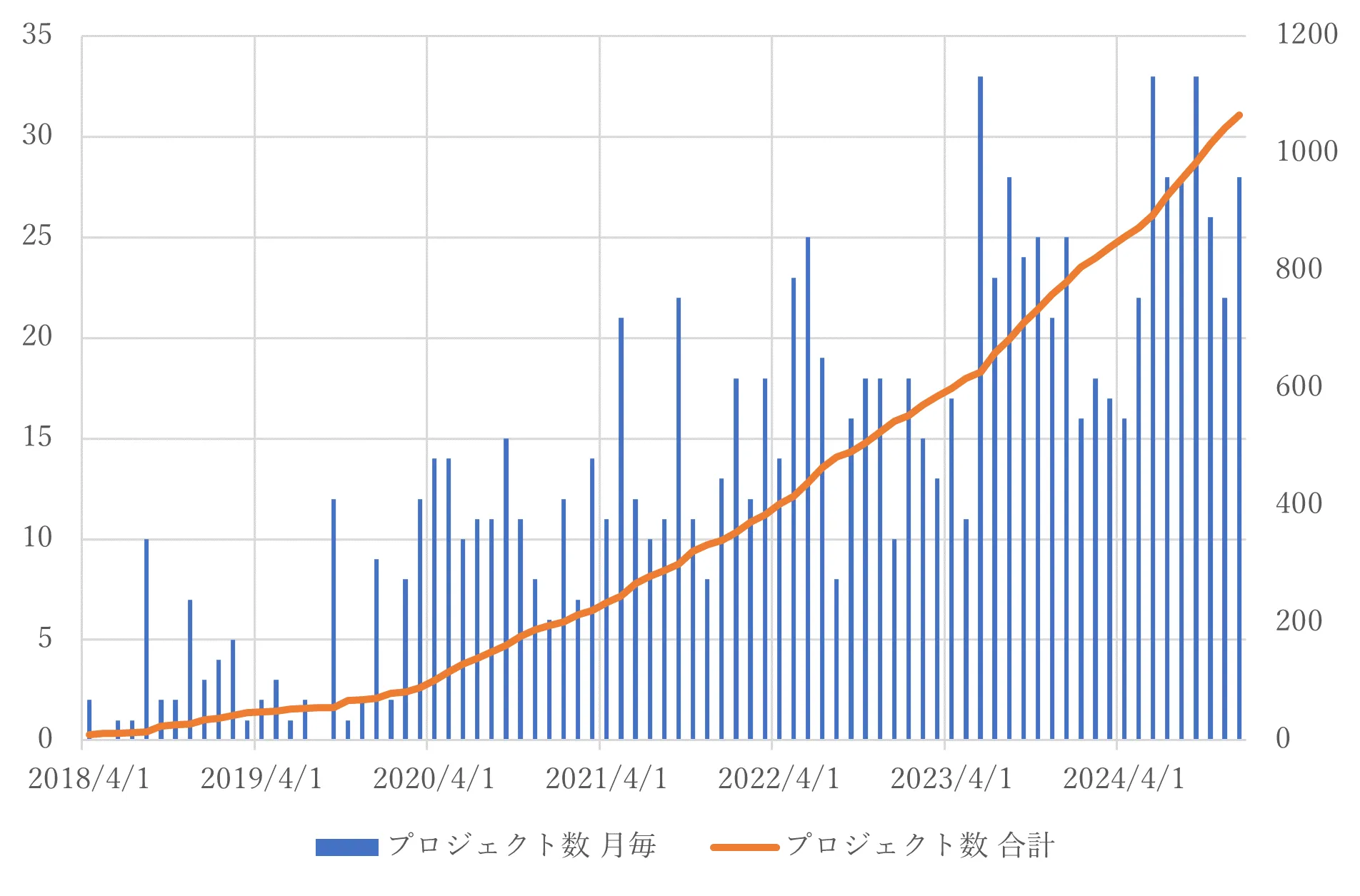

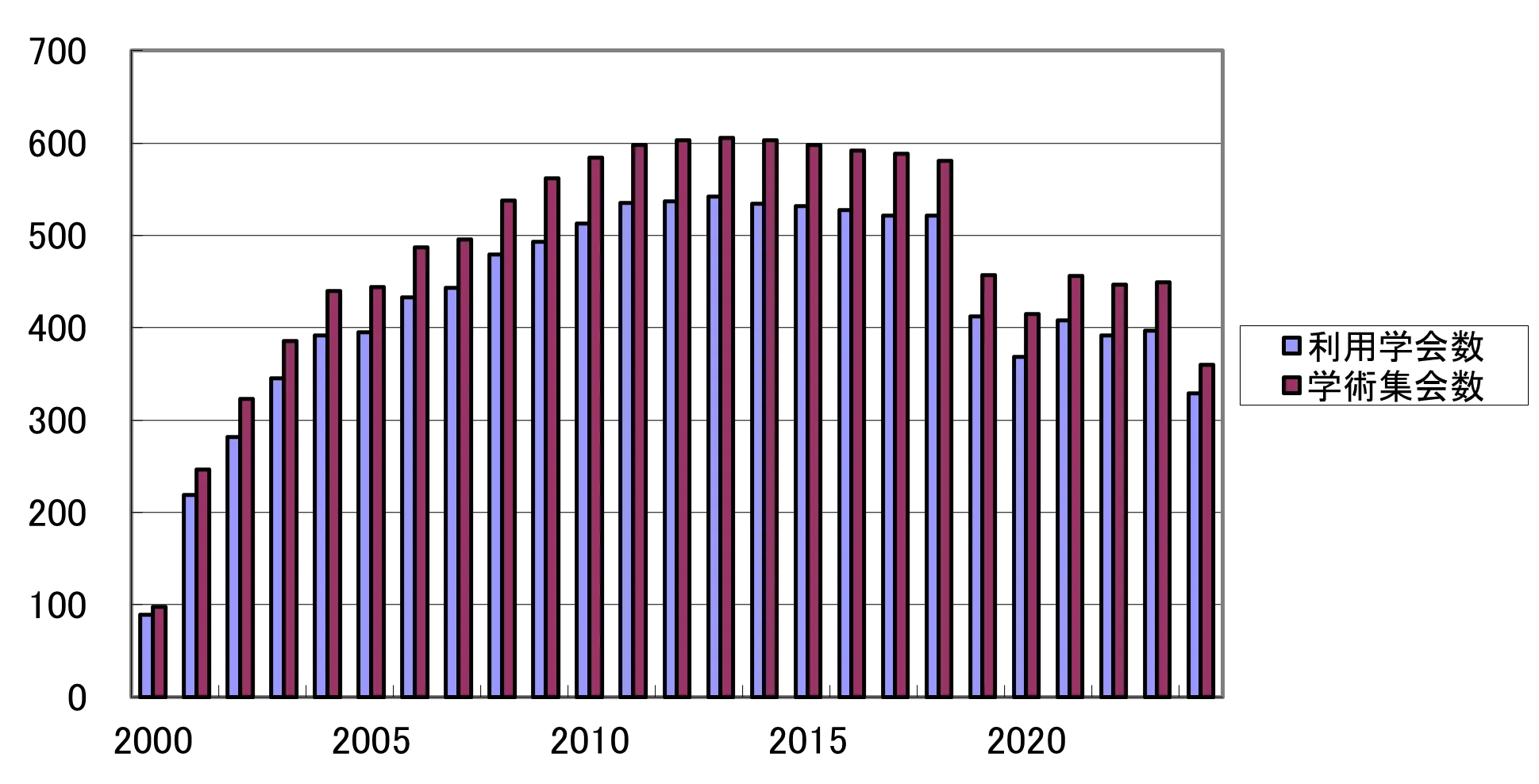

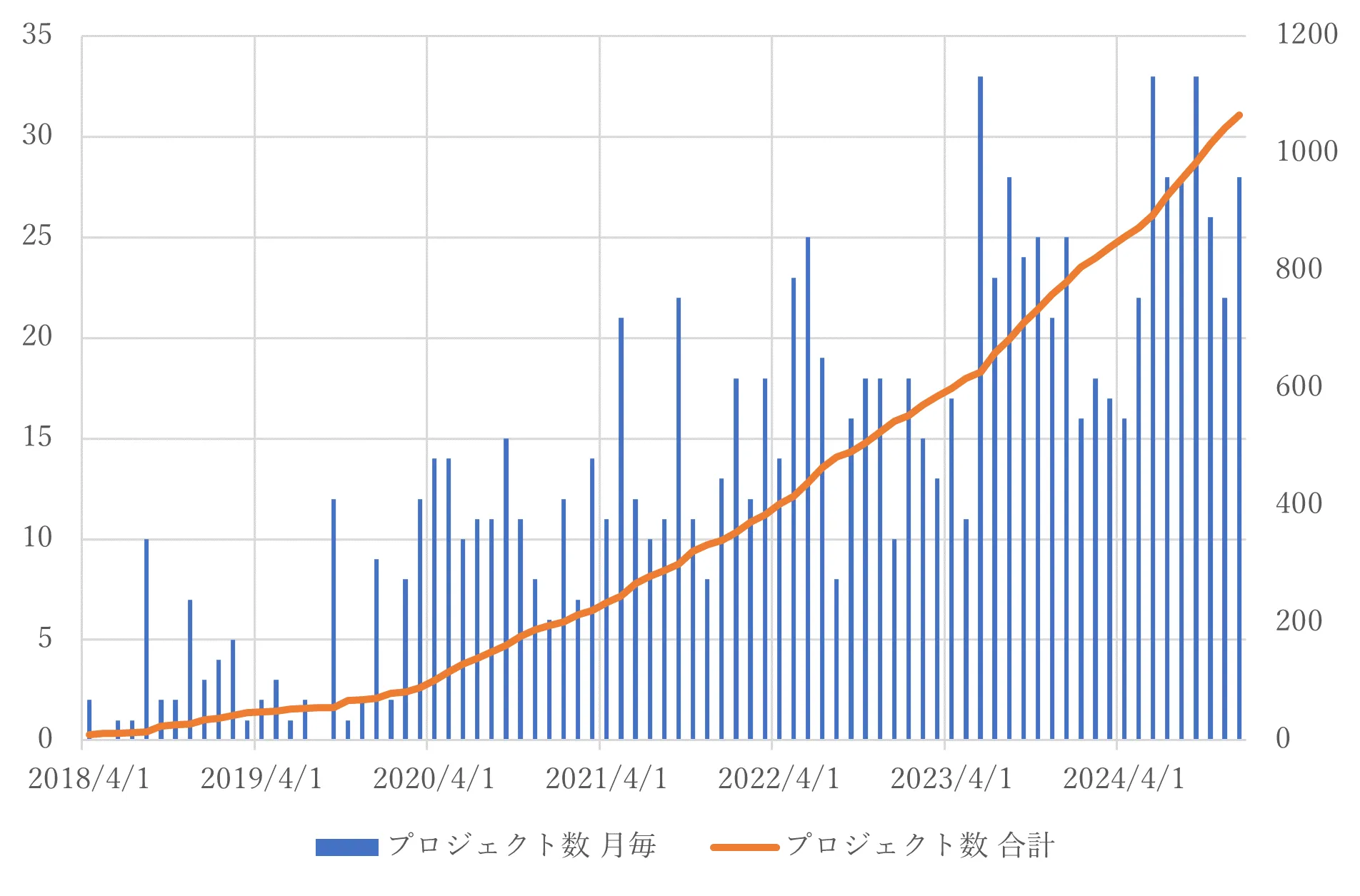

益なサービスとなると考え、一緒にやらせていただいた。インターネットを活用したオンライン演題登録は、筆者が知る限り、医学系では日本で初めてであり、国際的にもかなり早い時期に行われたと考えている。それ以来、柔軟に様々な学術集会向けにカスタマイズできる機能、学術集会演題・抄録の検索機能、オンライン査読機能等を含む、数多くの機能を充実させていき、年間500件以上の学術集会に利用されるようになった(図3)。UMIN20周年記念講演では、矢崎先生には記念講演を、山崎先生には同記念誌への寄稿をお願いした[2]。

2000年には、学術雑誌論文の投稿、検索、査読機能が追加された。2016年度に運営費交付金の削減により、学術雑誌論文査読機能の運用を中止した。また2017年度には、運営費交付金の削減に伴い、2018年度をもってオンライン演題登録システムの運用を終了することを決定し、各学会にアナウンスを行った。しかし、多くの学会より運用継続の要望をいただき、日本医師会と日本医学会からは、各々の会長の連名で運用継続の要望書をいただいた。また本件に関して国会議員等による文部科学省への照会もあったということであった。UMIN協議会において再度検討を行った結果、サービスを有償化して、継続することになった。2018年度には、利用学会数が471学会(前年度は581学会)に減少したが、想定よりも小幅な減少であり、33,625,000円の利用料金収入を得ることができた。

オンライン演題登録システムの利用料金収入を用いて、学術集会事務局自身で、学術集会演題収集システムの設定をすべて行うことができるクラウド版オンライン演題登録システムの開発を開始した。このシステムは、機能は限定されるものの、UMINの担当者の労力がいらないため、無料で提供が可能であると考えられた。ところが、新型コロナウイルス流行に伴い、オンラインで学術集会を安価に開催する機能(抄録、プレゼン資料、プレゼン動画等を掲載した参加者限定の学術集会ホームページを自動作成する機能)の必要性が高まっ

図3.オンライン演題登録システムの利用学術集会数(2025年1月15日現在)

た。このため、クラウド版オンライン演題登録システムの開発を一時中断して、オンライン学術集会開催機能の開発を開始し、2021年度より運用を開始することができた[6]。またスライド(プレゼン)資料のオンライン収集機能の開発も行い、同時期に運用を開始した。本システムの構築を一緒に行っていただいた帝京大学大学院公衆衛生学研究科の石川ひろの教授には、UMIN35周年記念講演会でご講演をいただくことになっている。2023年度には、グラフィックアブストラクトのオンライン収集とオンライン学術集会開催機能での提示機能を実現することができた[7]。最初にグラフィックアブストラクトを収集した学術集会を主宰された金城学院大学看護学部の阿部恵子教授には、石川教授とともにご講演をいただくことになっている。2024年度には、オンライン演題登録システムに学術集会側の作業だけでオンライン査読とオンライン演題評価システムの設定ができるクラウド版オンライ演題査読・評価機能を追加した。従来の演題登録システムでも、オンライン演題査読は可能だったが、UMINセンターのスタッフが手動で設定を行うため、演題数600題以上の学術集会に利用を限定していた。

2.1.2 研究関連情報系

研究関連情報系には、研究助成データベース(FIND=Fund INformation Database)[8]と教職員・学生公募システム(ROCOLS=Recruitment system for COLleges and Students)[9]、教員人事情報システム(PERSONAL)[10]の3つが含まれる。

研究助成データベースは、2000年度に運用を開始し、その後、順次、必要な機能を追加してきた。現在では、医学関連の研究助成情報がほぼ網羅的に掲載されるようになっている。2024年度には、研究助成機関が自身で、研究機関や研究助成金公募情報の入力を行えるようにした。現在では、過半数の助成機関が、自身でデータ入力を行うようになっており、UMINセンターの省力化に繋がっている。

教職員・学生公募システムは、2000年度から運用を開始した。本システムは、当初から教職員・学生公募情報を各機関の担当者が自身で入力する方式を採用した。UMIN IDを持っている場合には、UMIN IDを用いてログインすることによって、教職員・学生公募システム公募情報の登録が可能であった。UMIN IDを持っていない場合には、メールアドレスを申告してもらい、そのメールアドレスでのメール受信が可能であることを確認することによって、公募情報の登録を可能とした。

教員人事情報システム(PERSONAL)は、2002年度に運用を開始した。ROCOLSと同様の方式により、各個人が人事情報の提供ができるようにしていた。PERSONALでは、本人だけでなく、第三者の人事情報の提供も可能である。

2.1.3 研究データ収集系

研究データ収集系には、INDICE Standard(臨床・疫学研究用)[11]、INDICE Cloud(臨床・疫学研究用)[12]、INDICE LibreClinica(臨床・疫学研究用)[13]、UMIN Social Research(社会調査用)[14]、UMIN User Research(UMIN利用者調査用)[15]、UMIN臨床試験登録システム(CTR=Clinical Trial Registry)[16]、症例データシェアリングシステム(ICDS=Individual Case Data Sharing system)[17]が含まれる。前から5つまでは、インターネット医学研究データセンター(INternet Data and Information CEnter)というプロジェクトから派生したシステムであるので、INDICE関連システムとしてまとめて解説を行う。

2.1.3.1 INDICE関連システム

INDICE関連システムは、表2、表3のように整理してまとめることができる。最初に開発・運用が始まり、最も基本的なシステムは、INDICE Standardで、臨床・疫学研究の症例登録・割付/経過データ収集(通常、EDC=Electronic Data Captureと呼ばれる)をインターネットで行うためのシステムである。インターネットによるEDCでは、インターネットでの安全な通信には強力な暗号の使用が必須であった。このため、米国の暗号技術輸出規制が解除された1999年になって初めて、INDICE Standardのサービスを開始することができた。

(1)INDICE Standard

INDICE Standardは、個別プロジェクト用のEDCを開発するためのパッケージである。INDICE Standardは、ソフトウエアの実体としては、EDCを構築するための各種のソフトウエアライブラリー、ソフトウエアツールの集合体であり、これらを用いて、UMINのシステムエンジニアが個々の個別研究のためのEDCの開発作業(プログラミング)を行っていた。INDICEを、メーリングリスト管理システム、会員制ホームページホスティングサービスを組み合わせると、インターネットだけで臨床・疫学研究が完結するようになる。臨床・疫学

表2.INDICE関連の各システムの概要と運用状況

システム名称

使用目的

⇒データ入力者と入力データ

使用するIDと

パスワード

運用状況

INDICE Standard

臨床・疫学研究

⇒医師が患者等のデータを入力

UMIN IDと

症例登録用パスワード

新規運用開始:中止

既存の継続運用:可能

INDICE Cloud

臨床・疫学研究

⇒医師が患者等のデータを入力

UMIN IDと

症例登録用パスワード

新規運用開始:可能

既存の継続運用:可能

INDICE LibreClinica

臨床・疫学研究

⇒医師が患者等のデータを入力

UMIN IDと

症例登録用パスワード

新規運用開始:予定

既存の継続運用:なし

Social Research

社会調査、患者アンケート、ePRO

⇒入力者が自身のデータを入力

期限付きの使い捨ての

仮IDと仮パスワード

新規運用開始:可能

既存の継続運用:可能

User Research

UMIN登録者調査、選挙等

⇒入力者が自身のデータを入力

UMIN IDと

一般用パスワード

新規運用開始:可能

既存の継続運用:可能

表3.臨床・疫学研究用のINDICE Standard、INDICE Cloud、INDICE LibreClinicaの違い

システム名称

対象研究

開発費

開発作業

ソフトの

ライセンス

INDICE Standard

複雑なデザインの

臨床・疫学研究

有料

UMINのエンジニアが実施

UMIN

INDICE Cloud

単純なデザインの

臨床・疫学研究

⇒単群または2群比較

無料

研究プロジェクト管理者が自ら実施

UMIN

INDICE LibreClinica

複雑なデザインの

臨床・疫学研究

有料

UMINでエンジニアが実施

GPLライセンス

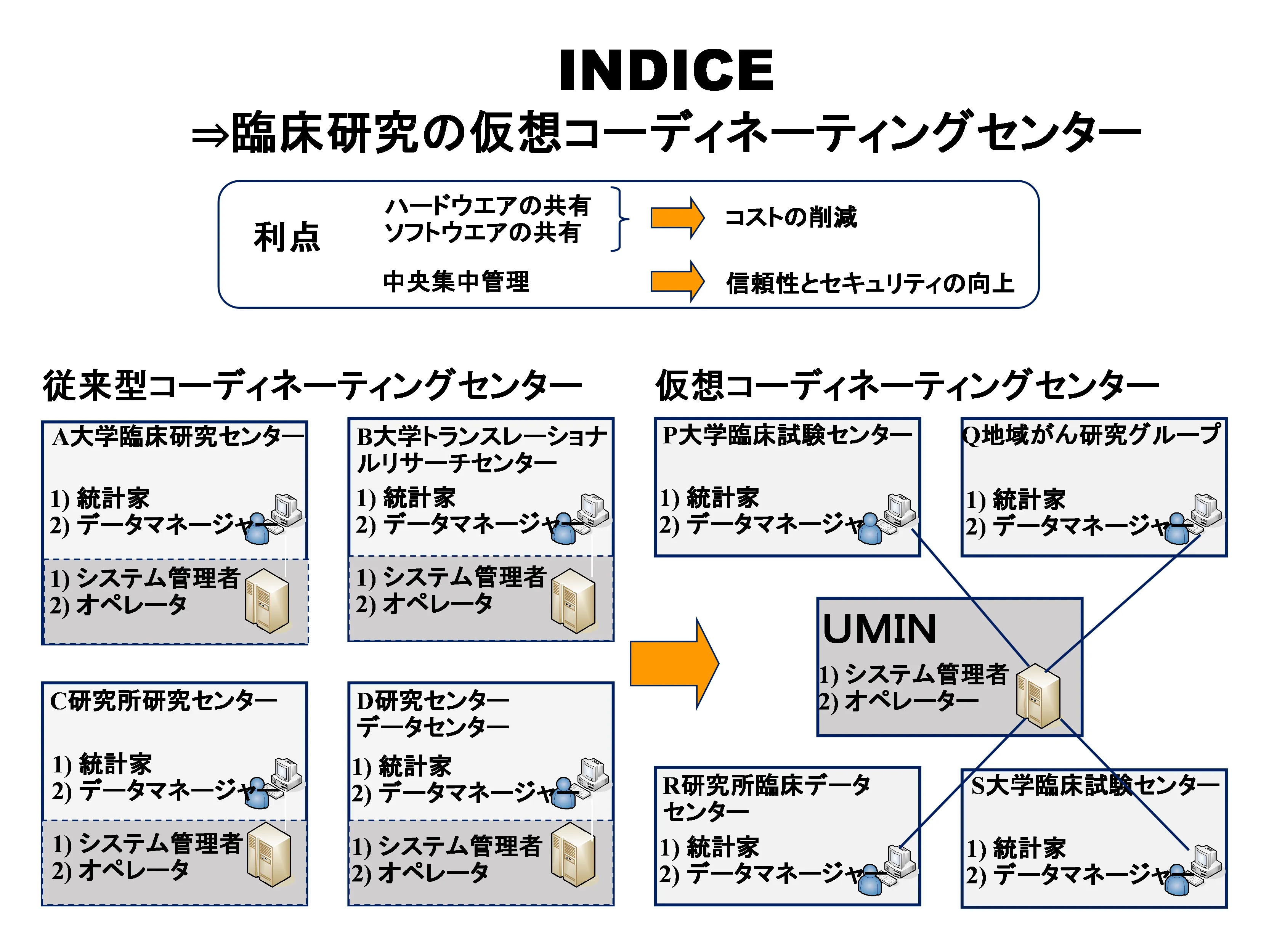

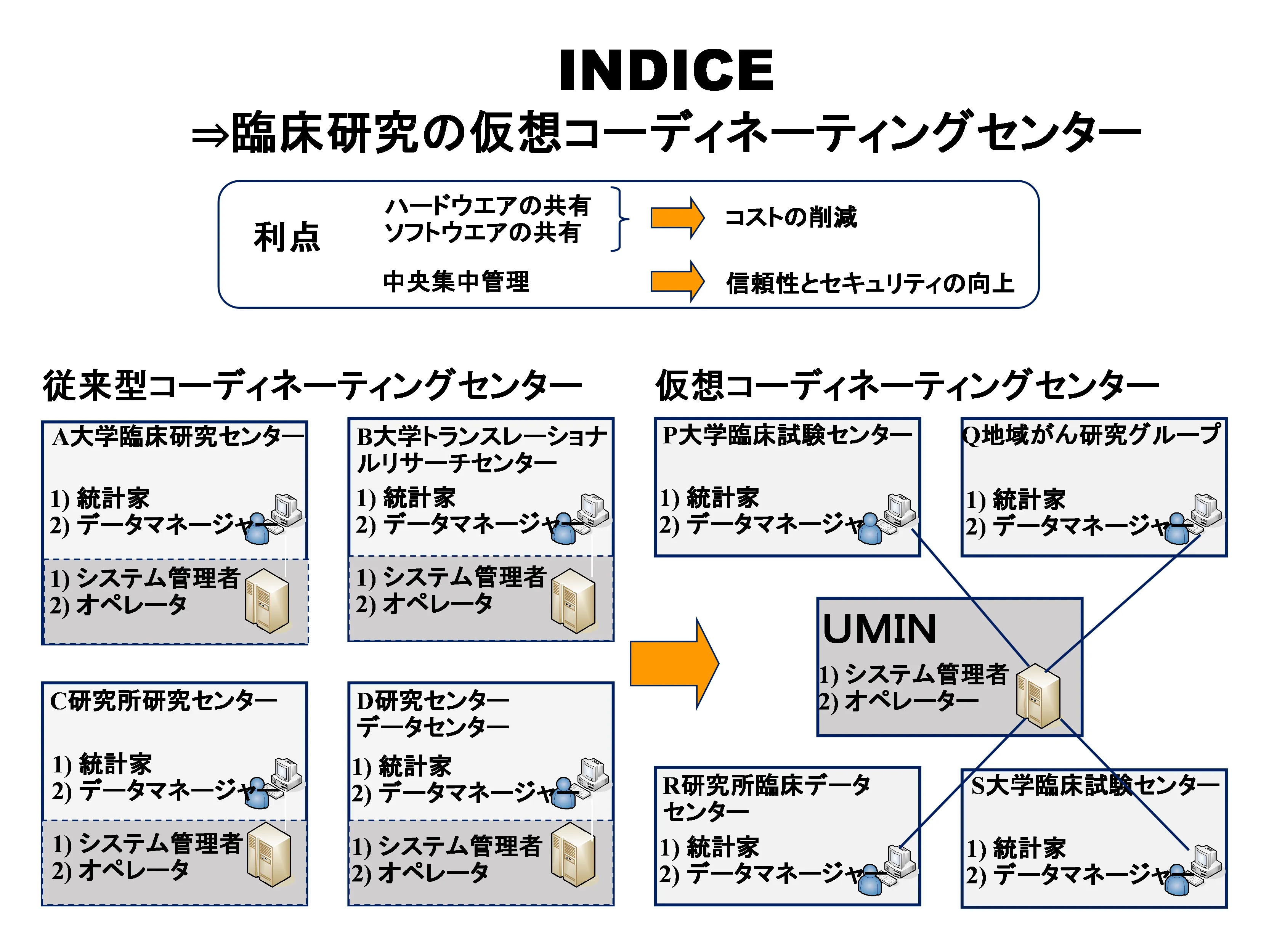

研究のコーディネーティングセンターは、データマネージャー、統計家、臨床医、情報システム運用管理やソフト開発を行うエンジニア等から成り立っている。筆者は、情報システム運用管理やソフト開発を行うエンジニアをUMINのようなセンターに集約することによって、各大学等のコーディネーティングセンターでは、エンジニアを独自に持たず、データマネージャーや統計家が集約化された情報システムを、インターネットを介して使う方式を仮想コーディネーティングセンター(Virtual Coordinating Center for Clinical Trials)という概念として提唱した[18](図4)。仮想コーディネーティングセンターでは、情報システムの集約化によって、システムの信頼性・安定性を高めながら、大幅な運用管理コストの削減が可能である。

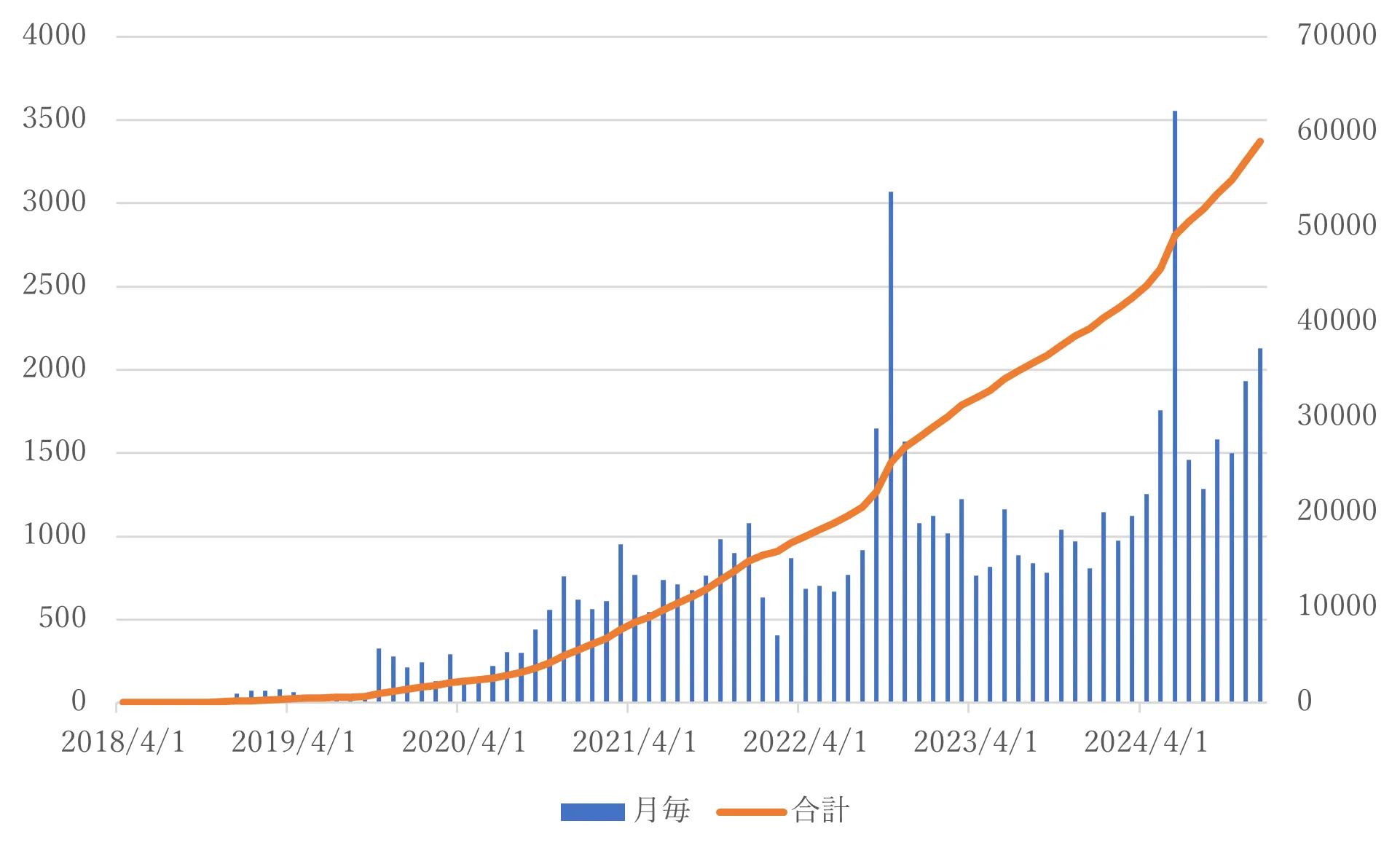

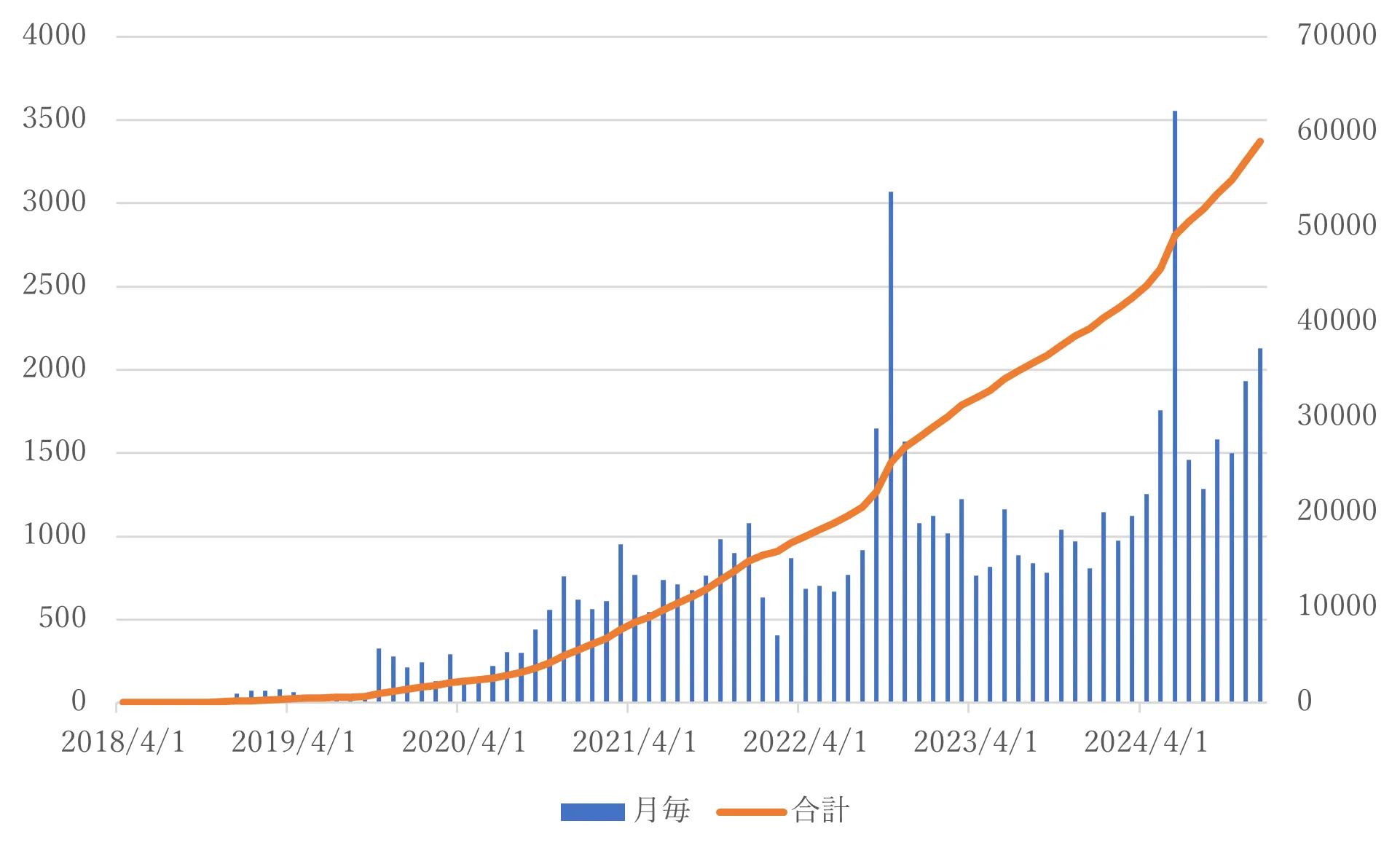

INDICE Standardの知名度の向上や症例登録数・利用研究プロジェクト数の増加は、以下に後述する、初期になされたいくつかの(当時としては)巨大に思えた研究プロジェクトの実施によるものであった(図5、図6)。現在では、数万例、数十万例の症例を収集する研究プロジェクトが当たり前のようにインターネットで実施されている。しかし、インターネット以前の時代に紙と郵便でデータをやりとりして、随時コンピュータに入力する作業を行うことを想像して欲しい。この当時は、症例数5千例程度でも巨大プロジェクトと思えたものであった。当時の東京大学脳神経外科の桐野高明教授が代表のUCAS Japan(Unruptured Cerebral Aneurysm Study of Japan)がUMINで運用する最初の大きなプロジェクトであり、東京大学循環器内科の永井良三教授が代表のJCAD(Japanese Coronary Artery Disease)、東京大学心臓外科の高本眞一教授が代表のJCVSD(Japan Adult Cardiovascular Surgery Database、後にNCDに発展)が続いた。桐野先生には、UMIN20周年記念講演会でご講演をいただいた。これらのプロジェクトでは、学会等の団体が症例データ収集プロジェクトを主催し、集まったデータを共同利用する形態をとった。具体的には、データ利用を希望する研究者が研究計画書を提出して、団体の審査を受け、承認されたものが該当のデータを用いて研究ができる仕組みであった。当時、日本の米国大使館を介して、米国NIHの研究者がUMINを訪

図4.従来型コーディネーティングセンターと仮想コーディネーティングセンター

図5.INDICE Standardの運用中のプロジェクト件数(累積件数と運用中の件数)

図6.INDICE Standard累積症例収集件数

問してきた。米国では、各大学や研究所において、自施設が中心となって、他施設に呼びかけて、症例データベースの構築を独自に行う動きが盛んであり、同じ疾患に対して複数のプロジェクトが乱立し、データを囲い込もうという動きが盛んであった(彼らの表現では、”Keep! Keep!”)。日本のように研究コミュニティーで共同プロジェクトを立ち上げ、公平な形でデータを共同利用する形態がみられないとのことで、日本での成功の理由を探るための訪問であった。近年、研究データのシェアリングの必要性が叫ばれているが、研究者コミュニティーの協調によるデータシェアリングでは日本が世界に先行していたことになる。

前述のようにINDICE Standardでは個別EDCの開発はUMINのエンジニアが行っていたため、その開発費は有償となり、開発期間もかかることから、利用申請の先着順で開発を行っていた。しかし、長い順番待ちが発生したため、運用開始時期の都合から、INDICE Standardが事実上使えないケースが多発していた。また民間企業による臨床・疫学研究データ収集システムの構築・運用の経験・ノウハウも蓄積しつつあった。こうした事情から、単純なデザインの臨床・疫学研究に対象を限定することにより、研究者自身でシステム構築が可能なINDICE Cloudの開発を行うことになった。またINDICE Standardは、2010年代には次第に仕様が技術的に古くなっていき、プログラミングに使用しているPerl言語の利用も減ってきたため、新たにオープンソースのEDC開発用ソフトウエアパッケージLibreClinica[19]を利用した開発形態(INDICE LibreClinica)に変更することにした。このため、現在、INDICE Standardは、既存のシステムの運用は継続しているが、新しいプロジェクトの新規開発・運用開始は行っていない。運用中のプロジェクト数が一定であるが、累積症例数は増加を続けているのはこのためである。

(2)INDICE Cloud

INDICE Cloudは、2010〜2012年度文部科学省科学研究費基盤A「クラウドコンピューティングによる汎用医学研究データ収集システム」(研究代表者:木内貴弘)を獲得することにより開発が始まり、2017年度より実際の運用を開始した[20]。INDICE Cloudでは、臨床・疫学研究プロジェクトのEDCを、研究者自身で作成、設定できるようになっている。対応可能な研究デザインは、単群または2群比較の研究に限定されているが、この範囲でも全体の過半数を優に超えた臨床・疫学研究の実施が可能であると想定される(表4)。またデータ項目数、データ登録画面数については、上限が非常に大きいため、実質的に無制限と考えてよい。INDICE Cloudは、UMINのエンジニアの人手がほとんど要らないため、無償でサービスを提供することができている。

臨床試験の症例登録・割付を第三者機関が行うことは、臨床研究の質を保証する上で根本的に重要な意味を持つ。しかし、人手での割付には人件費がかかり、オンラインでの割付にはシステム開発費・運用費がかさむため、研究費の乏しい研究者が質の高い臨床・疫学研究を実施することを困難にしていた。INDICE Cloudによって、小規模な臨床試験を中心に数多くの臨床・疫学研究がINDICE Cloudで実施されるようになっている(図7、図8)。

和歌山県立医科大学附属病院臨床研究センター臨床研究支援部門は、INDICE Cloud運用開始後の早期からその有用性・安価性に注目して、臨床試験の実施を希望する研究者に積極的にその利用を推奨していただき、その成果をいくつかの学術集会でも発表いただいた[21]。このため、UMIN35周年記念行事にあたり、同部門の奥田匡哉先生のご講演をいただくことになった。

(3)INDICE LibreClinica

LibreClinicaは、General Public License(GPL)と呼ばれるライセンスにもとづいて開発されたEDCパッケージのOpenClinica 3.0から派生したEDCパッケージであり、同様にGPLライセンスにもとづいて開発が進められている[22-23]。OpenClinicaは、新たに4.0が開発されているがこちらはGPLライセンスではなくなっている。GPLの特徴は、著作権(copyright)に対する考え方で、コンピュータプログラムを書いた人の著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者がコンピュータプログラムを利用・再配布・改変できなければならないというcopyleftという考え方にもとづいたライセンスである。GPLにもとづくソフトの開発者はソースコードを公開(著作権は作成者)するが、GPLのライセンスを通して誰でも利用可能であり、著作権者に利用の許可を取らなくてもよいことになっている。GPLの

表4.INDICE Cloudの制限事項

運用可能研究数

事実上、無制限(国内の臨床試験はすべて実施可能)

登録可能症例数

事実上、無制限(国内の臨床試験収集症例は全て収納可)

無作為割付群数

最大2群まで(単群もしくは2群)

無作為割付方法

単純無作為法、最小化法、層別ランダムブロック法の3種類

登録割付画面数

最大1画面(2段階割付は2プロジェクト作成により実施可能)

登録割付画面データ項目数

最大200項目(事実上、無制限)

経過記録画面数

最大98画面(事実上、無制限)

経過記録画面データ項目数

最大200項目(事実上、無制限)

図7.INDICE Cloud利用プロジェクト件数(2024年12月現在、合計1,065件)

図8.INDICE Cloud 本登録症例件数(2024年12月現在、合計56,902件)

他にも、Free/Libre and Open Source Software(FLOSS)用のライセンスとしてGPLに類似しているが細かな差異のあるいくつかのライセンス(LGPL、BSD等)が知られている。FLOSSによるEDCには、以下のメリットがある。

1)ソースコードが開示されているので機能追加・改変が可能

2)機能追加・改変された機能を誰でも使用可能

3)ソースコードの開示により、誰でもバグ等の修正が容易

EDCに関しては、個人の実用や趣味の領域で使うものではないので、なかなか積極的な貢献者は現れにくい。INDICE LibreClinicaとは、UMINが公的機関の立場で、LibreClinicaの日本国内での普及・広報と活用を目指すプロジェクトであり、具体的に下記の活動を行う予定である。

1)UMINでLibreClinicaの保守やインターネットを介した最低限のサポートを行う。

2)UMINでLibreClinicaの稼働するサーバを運用する。このサーバ上のLibreClinicaを用いて、UMINは、個別EDCの開発を有償で請け負う。

3)UMINの他に、外部委託業者等も、このサーバ上のLibreClinicaを用いて、個別EDCの開発を請け負って、EDCを運用することが可能である。

上記のUMINのサービスによって、研究グループは、表5のような4つの運用形態でLibreClinicaによるEDCの運用が可能となる。表5の完全UMIN活用型の運用は、利用者ID、サーバ、個別EDCの開発のすべてをUMINで行う。EDC自己開発型1では、個別EDCの開発のみを研究グループ側で委託した企業が行い、サーバやネットワーク環境はUMINのものを使う。EDC自己開発型2では、個別EDC開発に加えて、サーバやネットワーク環境を研究グループ側で用意する。UMIN IDは、UMINのシングルサインオンを活用することによって利用する。完全UMIN非活用型では、利用者ID、個別EDCの開発、サーバやネットワーク環境のすべてを研究者グループ側が用意する。UMINのリソースを多く活用すればコストを安くできるが、運用の柔軟性は低下する。自らのリソースを多く活用すればコストは上がるが、運用の柔軟性は高くはできるというトレード・オフの関係にあるので、各研究者グループで最も都合のよいと考えられる選択肢を選ぶことができる。

(4)UMIN Social Research

UMIN Social Researchは、INDICE Cloudの研究者自身によるデータ収集、割付などの個別EDCシステム構築機能をそのまま活用して、仮IDと仮パスワードをデータ入力者に発行することで、別の用途に用いることを可能にしたシステムである。INDICE Standard、INDICE Cloud、INDICE LibreClinicaは、いずれも臨床・疫学研究のデータ入力を想定しており、医

表5.LibreClinica利用の様々なリソース選択の組合せ

選択可能な

リソース

UMINリソースを

多く活用

自前リソースを

多く活用

完全UMIN活用型

EDC自己開発型1

EDC自己開発2

完全UMIN非活用型

利用者IDと

パスワード

UMIN IDと

症例登録用

パスワード

UMIN IDと

症例登録用

パスワード

UMIN IDと

症例登録用

パスワード

⇒Single Sign On

自前のIDと

パスワード

個別EDCの

開発・運用

UMINによる

EDC開発・運用

委託業者等による

EDC開発・運用

委託業者等による

EDC開発・運用

委託業者等による

EDC開発・運用

EDC開発用の

パッケージソフト

LibreClinica

LibreClinica

LibreClinica

LibreClinica

サーバ運用管理と

ネットワーク環境

UMINサーバ

UMINサーバ

自前のサーバ

自前のサーバ

師等が第三者である患者・市民等のデータを入力することを想定していた。このため、医師等が複数の第三者のデータを入力する方式がデフォルトになっていた。UMIN Social Researchでは、データ入力者が自身のデータを入力することを想定しているため、データ入力者は1回分しかデータ入力ができないのがデフォルトになっている。ただし、データ入力者に自身のデータを複数回報告してもらうような研究も存在するため、データ入力者が複数回データ入力できるようにすることも設定により可能である。

UMIN Social Researchでは、プロジェクト管理者が使い捨ての仮IDと仮パスワードを発行し、一般市民、患者等にこれらの仮IDと仮パスワードを配布して、一般市民、患者等が自身のデータを入力してもらう形態をとる。このため、一般市民や患者等を対象とした社会調査、患者アンケート、ePRO(electronic Patient Reported Outcome)等のために利用可能である。

UMIN Social Researchでは、データ入力が可能な仮IDを指定することによって、データ入力が可能な人を指定することができる。また実際にデータを入力した人の仮IDの一覧をプロジェクト管理者が分かるように設定すること(記名モードまたは通常匿名モード)も、分からないように設定すること(完全匿名モード)も可能である(表6)。前者の場合は、更に各人が実際にどのようなデータを入力したかをプロジェクト管理者が分かる(記名モード:各仮IDにより入力されたデータが特定できる)ように設定することも、分からないよう(通常匿名モード:各仮IDにより入力されたデータが特定できない)に設定することも可能である。

(5)UMIN User Research

UMIN User Researchは、UMIN Social Researchと同様に、INDICE Cloudの研究者自身による個別EDCの構築機能をそのまま活用して、別のIDとパスワードを使用することによっ

表6.UMIN Social Researchの匿名の程度の設定

モード

データへの仮IDの表示

データ入力を行った人の仮IDのダウンロード

記名モード

あり

可能(仮IDを入力データに記載)

⇒どの仮IDで、どのデータを入力したかがわかる。

⇒当然、データ入力に使用された仮IDの集合を特定できる。

通常匿名モード

なし

可能(仮IDをデータとは別ファイルでダウンロード

⇒どの仮IDで、どのデータを入力したかはわからない。

⇒データ入力に使用された仮IDの集合は特定できる。

完全匿名モード

なし

不可能

⇒どの仮IDで、どのデータを入力したかはわからない。

⇒データ入力に使用された仮IDの集合も特定できない。

て、別の用途に用いることを可能にしたシステムである。またデータ入力者が自身のデータを入力するため、データ入力は1回分しかデータ入力ができないのがデフォルトである。

UMIN User Researchでは、UMIN IDと一般系のパスワードを用いてデータ入力してもらう形態をとるため、UMIN利用登録者(研究者、医師、大学病院事務職員等)を対象とした各種の調査が可能である。またデータ項目を選挙向けに設定することによって、学会役員等の選挙での活用も可能である(ただし、教授選挙のような選挙結果が重大なものについては、現時点では利用を推奨しない)。

UMIN User Researchでは、データ入力者が可能なUMIN IDを指定することによって、データ入力が可能な人の範囲を指定することができる。入力者の匿名度の指定については、Social Researchとほぼ同等の指定が可能である。実際にデータを入力した人のUMIN IDの一覧をプロジェクト管理者が分かるように設定すること(記名モードまたは通常匿名モード)も、分からないように設定すること(完全匿名モード)も可能である(表7)。前者の場合は、更に各人が実際にどのようなデータを入力したかをプロジェクト管理者が分かる(記名モード:各UMIN IDにより入力されたデータが特定できる)ように設定することも、分からないよう(通常匿名モード:各UMIN IDにより入力されたデータが特定できない)に設定することも可能である。

2.1.3.2 UMIN臨床試験登録システム

臨床試験登録とは、最初の症例登録を開始する前に臨床試験計画の概要をインターネット上の臨床試験登録サイトに登録して一般公開することにより、出版バイアス、後付け解析を防止し、医師や患者に実施する臨床試験の概要を伝えることをいう。出版バイアスとは、有意差が出なかった臨床研究や症例が集まらなかったり、有害事象が多発した等の理由で

表7.UMIN User Researchの匿名の程度の設定

モード

データへの

UMIN IDの表示

データ入力を行った人のUMIN IDのダウンロード

記名モード

あり

可能(UMIN IDを入力データに記載)

⇒どのUMIN IDで、どのデータを入力したかがわかる。

⇒当然、データ入力に使用されたUMIN IDの集合は特定できる。

通常匿名モード

なし

可能(UMIN IDをデータとは別ファイルでダウンロード

⇒どのUMIN IDで、どのデータを入力したかはわからない。

⇒データ入力に使用されたUMIN IDの集合を特定できる。

完全匿名モード

なし

不可能

⇒どのUMIN IDで、どのデータを入力したかはわからない。

⇒データ入力に使用されたUMIN IDの集合も特定できない。

中断した臨床研究は、有意差の出た研究と比較して、1)論文として投稿されることが少ないこと、2)更に投稿されても学術雑誌に受理されて掲載される確率が低いこと、という2つの理由から、出版される確率が低いため、出版された研究だけ参照していると有意差の出た研究ばかりを目にすることにより生じるバイアスをいう。後付け解析とは、臨床試験が終了したのちに当初の主要評価項目(エンドポイント)を変更して、有意差の出たデータ項目を最初から主要評価項目であったかのように統計解析を行い、論文を執筆することをいう。後付け解析は、研究不正に該当する。臨床試験登録を義務化することによって、研究開始された臨床研究がすべて追跡可能となるため、出版バイアスを検知できるようになる。また主要評価項目を含めた試験情報が公開されるため、後付け解析の実施が困難になる。更に臨床試験計画の概要の公開によって、医師や患者は、現在行われている臨床研究を検索することが可能となり、臨床試験へ参加するという形での治療法の選択肢が得られる。特に難治性、致死性の疾患については、新たな治療法のリスクよりも、その効果による改善、治癒の期待の方が大きいと考えられるため、臨床試験の情報公開は有用であると思われる。

臨床試験の研究計画概要の事前登録・公開が必要であるという議論は既に1970年代頃よりなされてきた。海外ではClinicalTrials.govをはじめ、インターネットを利用した臨床試験サイトが構築・運用されてきたが、海外でも臨床試験登録は一般的とはなっていなかった[24]。その理由は、臨床試験を登録する立場にある研究者側に積極的なメリットが何もないこと、また臨床試験計画の概要の公開により、研究のアイディアを盗まれると研究者側が危惧したことにある。日本においては、臨床試験登録サイトもなく、海外のサイトに登録する例もほとんどなかった。2004年にICMJE(International Committee of Medical Journal Editors)傘下の学術雑誌11誌によって声明が出され、当該の11誌については、臨床試験登録を行っていないと、論文の投稿を受け付けないという方針が発表された[25]。この11誌には、New England Journal of Medicine、 Lancet、JAMA、Annals of Internal Medicine等の一流誌が含まれており、日本国内でも、レベルの高い臨床系学術雑誌への投稿を目指す臨床研究者から、臨床試験登録サイトの開設の要望がUMINに寄せられた。厚生労働省、日本医薬情報センター(JAPIC)とも臨床試験登録サイトを開設する意図がないことが確認できたため、UMINで臨床試験登録サイトの開発、運用を行うことにした[26-27]。ICMJEの声明から約1年後の2005年には、UMIN CTRの運用を開始することができた。UMIN CTRは、すぐにICMJE認定の登録サイトとして公式に認められた。

一方、JAPICが当初の方針を変更し、治験を対象とした臨床試験登録サイトの運用を開始することとした[26]。また日本医師会も自らの支援する医師主導の治験を対象とした臨床試験登録サイトの運用を開始した[28]。これらにより、UMIN CTRはアカデミックな臨床試験を主に扱うことになった。厚生労働省では、これらの3者を統括するポータルサイトを国立保健医療科学院に構築して、WHOとの連絡の取りまとめ等を同院が行うことになった[29]。このポータルサイトと3つの臨床試験登録サイトの体制がしばらく続いたが、2018年度から臨床研究法が施行されて、特定臨床研究の厚生労働省への届出が必須となったことで体制が変化した。特定臨床研究の厚生労働省への届出と臨床試験登録を同時に行うことができるjRCTの運用が、国立保健医療科学院により、2018年度から開始された[30](図9)。このため、UMIN CTRに登録されていたアカデミックな臨床試験のうち特定臨床研究に該当するものは、jRCTに登録されることになり、UMIN CTRへの年間登録件数は減少した。またJAPICと日本医師会は、特定臨床試験に該当する臨床試験のみを登録していたため、臨床試験登録システムの運用を停止することになった。ポータルサイトの運用は引き続き継続され、現時点では、jRCTとUMINがポータルサイトと接続されている形態となっている。

2.1.3.3 個別症例データシェアリングシステム(ICDS)

臨床試験登録によって、出版バイアスの把握と後付け解析の予防が可能となったが、臨床試験データそのものの改竄・捏造と、研究者(研究資金提供者も含む)に不利な統計解析結果(特に主要評価項目以外)の隠蔽を防ぐことはできなかった。このため、臨床研究の匿名された個別症例データをUMINサーバで保管し、UMIN が第三者(当該の研究者以外のすべての研究者)にその内容を担保する個別症例データレポジトリ(ICDR=Individual Case Data Repository)の運用を2013年に開始した[31]。このシステムは、UMIN CTRに臨床試験登録した研究を対象に、個別症例データを登録できる仕組みになっていた。症例データレポジトリへの症例のオリジナルのデータセット登録が一般的になることにより、他の研究者が必要に応じて症例データのチェックや統計解析のやり直しを行うことができるようになり、1)臨床データの捏造・改竄のチェック、2)研究者(研究資金提供者も含む)に都合の悪い統計解析結果の隠蔽の防止が可能となった。また3)匿名化された症例データをバックアッ

図9.UMIN CTRへの臨床試験の年度別登録件数

プやセキュリティ体制の整ったUMIN 症例データレポジトリに保管することによって、今後将来に向けてデータが散逸することなく、長期保存することが可能となり、様々な将来の活用法が想定された。

運用開始時点では、ICDRの主たる目的は、研究不正の防止やその検証にあった。その後、症例データシェアリングの主たる目的は、データの共有による新しい知見の発見を重視するように次第に変わっていった[32]。また日本国内では、厚生労働省により、特定臨床試験の国への登録も兼ねたjRCTの運用が開始されたことから、UMIN CTRに臨床試験登録されないアカデミックな臨床試験も増えてきた。2022年度にICDRを改造して、UMIN臨床試験登録システムを利用した研究以外の研究での利用が可能となるようにした。このときに名称を個別症例データシェアリングシステム(ICDS=Individual Case Data Sharing system)に変更した[31]。

2.2 教育・研修系の情報サービス

教育・研修用の情報サービスは、臨床教育や臨床研修の評価を行う臨床教育評価系(EPOC・DEBUT関連システム、表8)とeラーニング系の2つに区分される。

2.2.1 臨床教育評価システム

2004年度から医師の臨床研修が必修化されることになっていた。このために臨床研修関係者の間で臨床研修記録の収集・参照・保管のIT化が議論されていた。国立大学病院長会議臨床研修協議会とコンタクトをとり、UMINで運用することを承認いただいた(当時は、大学病院で初期研修を行うことが通常であった)。まず卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(愛称EPOC=E-POrtfolio of Clinical training for PostGraduates)の運用が2004年度に始まった(利用申請の受付開始は2003年度、以下同様)[33]。東京医科歯科大学医学部附属病院臨床教育研修センターの田中雄二郎教授が、EPOC運営委員長に就任して、EPOC運営委員会でシステムの仕様の検討を行い、UMINセンターで開発を行った。2004年度には、同様に歯科臨床研修を対象としたDEBUTの運用が始まった。俣木史朗教授(国立大学医学部附属病院長会議常置委員会歯科医師臨床研修問題ワーキングチーム座長、東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科臨床研修センター教授)に開発ワーキンググループの座長になっていただき、必要な仕様の検討していただいた。

2010年度からは、入力の手間がかかるという声に対応するために、データ入力や機能を最低限に絞った簡易版EPOC(Minimum EPOC)の運用を開始した。そして、従来のEPOCは、Standard EPOCと改称され、並行して運用が行われた[34]。これらの努力によって、全初期臨床研修医の約半分がEPOCを利用するようになった。2020年度からは、厚生労働省の新臨床研修ガイドラインとスマートフォン入力に対応した卒後臨床教育評価システムPG-EPOC(当初の名称はEPOC2)の正式運用を開始した。PG-EPOCの登場により、研修記録を経験したその場所で即時にその情報を入力することが可能となり、非常に利便性が高

表8.EPOC・DEBUT系システム一覧

正式名称

愛称

評価対象

運用状況

卒前臨床実習生用

オンライン臨床教育評価システム

CC-EPOC

臨床実習生

(医学部学生)

運用中

卒後臨床研修医用

オンライン臨床教育評価システム

PG-EPOC

臨床研修医

(卒後1〜2年の医師)

運用中

専攻医用

オンライン臨床教育評価システム

SP-EPOC

専攻医

(卒後3年以降の医師)

仕様策定中

オンライン歯科臨床研修評価システム

DEBUT2

臨床研修歯科医

(卒後1年の歯科医師)

運用中

くなった。新臨床研修ガイドラインでの利用推奨もあって、PG-EPOCを利用する初期臨床研修医は、全体の9割以上となった。翌々年の2022年度からは、同様に歯科臨床研修医用のDEBUT2の運用が開始された。

2022年度より、医学部学生の臨床実習の評価を行う、卒前臨床実習生用オンライン臨床教育評価システム(CC-EPOC)の運用を開始した[35]。医学教育モデル・コア・カリキュラム令和4年度(=2022年度)改訂版に対応し、PG-EPOCと同様にスマートフォンからのデータ入力を想定した。CC-EPOCは、PG-EPOCとのシームレスな連携が考慮されており、医学生の臨床実習から、初期研修医の臨床研修までをシームレスに評価することができる。

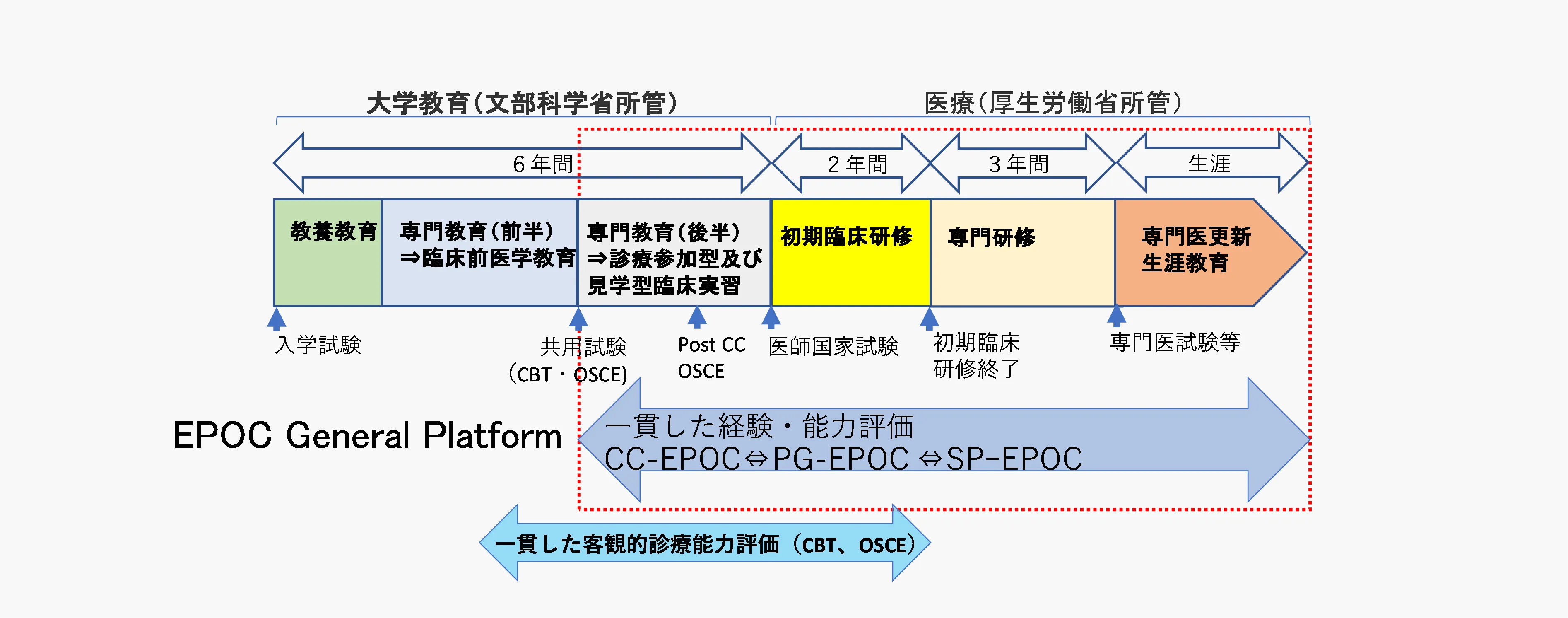

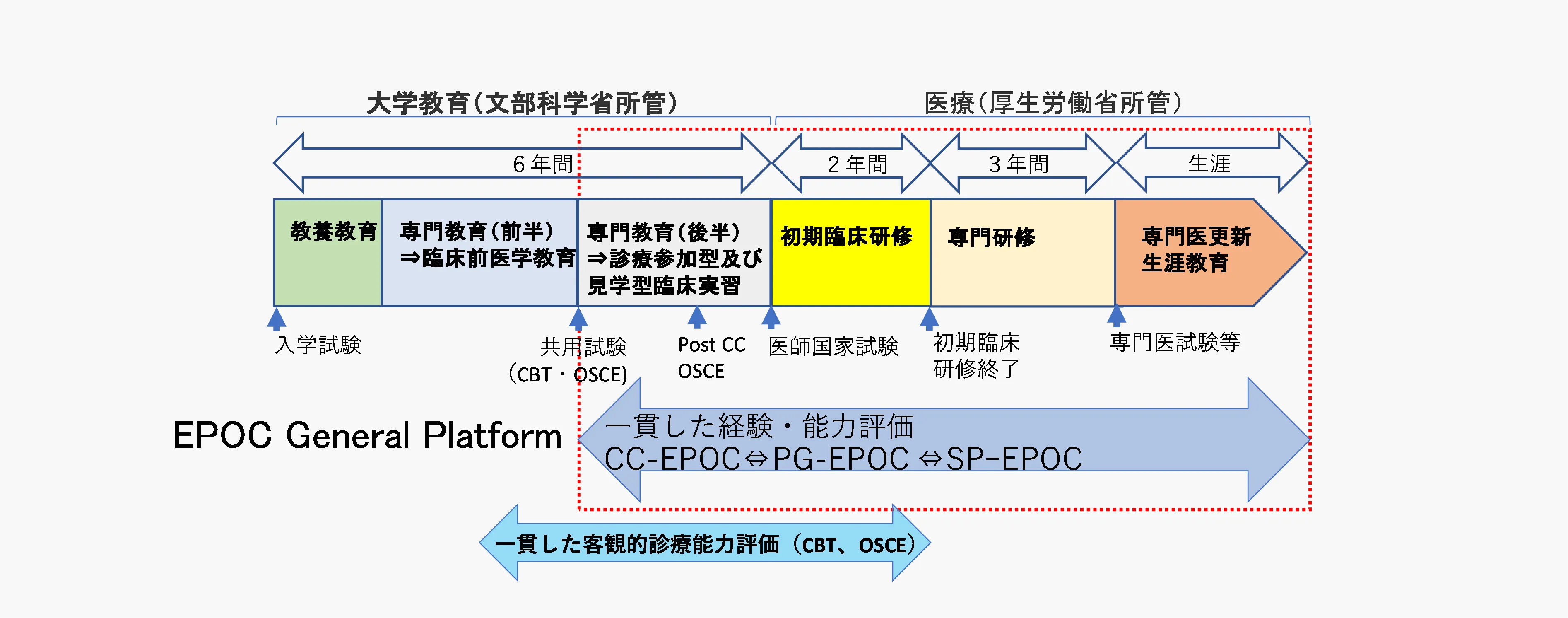

2022年度に専攻医用オンライン臨床教育評価システム(SP-EPOC)に関して、専門医制度を有する学会を対象にヒアリング調査を行った。その結果、SP-EPOCについては、臨床教育評価方法作成のためのガイドラインを作り、そのガイドラインに沿って、臨床教育評価方法を作成した場合に、SP-EPOCを活用できるような形で開発を行うことになった。またSP-EPOCでは、専門医の認定と更新を同時に稼働させる方針となった。従来から、CC-EPOC、PG-EPOC、DEBUT2は、同一のEPOC系プラットフォーム上で開発されてきた(図10)。このEPOC系プラットフォームをSP-EPOCが稼働する形に改修した上で、EPOC General Platformと改名し、CC-EPOC、PG-EPOC、DEBUT2、SP-EPOCの共通基盤とする方針である。

UMIN20周年記念講演会では、EPOCに関しては、田中雄二郎先生、DEBUTに関しては俣木史朗先生にご講演をいただいた。またUMIN35・30周年記念講演会でも、EPOCについては、岡田英理子先生(国立大学病院長会議常置委員会EPOC運営委員長、東京医科歯科大学准教授)、DEBUTについては長島正先生(同常置委員会歯科部門歯科医師臨床研修ワーキンググループ座長、大阪大学歯学部附属歯学教育開発センター教授)にご講演をいただくことになっている。

図10.EPOC General Platform上の稼働するCC-EPOC、PG-EPOC、SP-EPOC

2.2.2 UMIN eラーニングシステムL

UMINでは、2022年度より、GPL(General Public License)のフリーウエアを用いて、L(エル、アルファベットで発音を表現すると”el”となり、”e-Learning”の略称を表現する)という名称のeラーニングサービスを提供している[36]。UMIN個人利用者及び大学・学会・研究グループ等は、Lを活用して、eラーニングを提供することができる。Lには、全体Lと限定Lの2種類のサービス区分がある。全体LではUMIN利用者(UMIN IDを持つ人)全員にeラーニングの提供を行う(表9)。限定LはUMIN利用者(UMIN IDを持つ人)のうち、eラーニング提供者が許可した人のみにeラーニングを提供することができる。全体Lは運用開始当初からサービスを提供していたが、限定Lのサービス提供は、2024年度からの提供となった。eラーニング提供者は、全体Lか限定Lのどちらかを選んで、eラーニングを提供することになる。限定Lでは、非営利団体がeラーニングを提供するのであれば、受講料を徴収しても差し支えないことにした。尚、Lの詳細については、「eラーニング小委員会活動報告」の参照をお願いしたい。

表9.UMIN eラーニングシステムLのサービス区分

名称

eラーニングを受講できる人

eラーニングを提供できる人・団体

運用状況

全体L

UMIN利用者全員

UMIN個人利用者

大学・学会・研究グループ等

運用中

限定L

UMIN利用者のうち、

eラーニング提供者が許可した人

UMIN個人利用者

大学・学会・研究グループ等

運用中

2.3 診療系の情報サービス

UMIN10周年記念行事の開催時点では、数多くの診療系のコンテンツ(データベース、マニュアル等)がUMINで提供されていた。大きく分けて、各大学・学会等で開発したコンテンツを共同利用するためのUMINの利用と、UMINが購入・入手したコンテンツを各大学病院等に配信するための利用という2つの形態があった。

2.3.1 各大学・学会等のコンテンツの共同利用

UMIN10周年時には、表10のようなコンテンツが共同利用されており、いずれもUMINサーバによりインターネットで一般公開されていた。1992年以前のUMINがN1プロトコールによる閉域網で運用されていた時代には、インターネットはまだ大学にも普及しておらず、UMIN以外にオンラインでコンテンツを共同利用する方法がなかった。医療用語集検索システム、中毒データベース、先天異常データベースには、UMINから検索システムが提供されていた[37-38]。現在も継続して提供されているのは、医療用語集検索システム、中毒データベース、先天異常データベースである。

表10.各大学・学会等で作成したコンテンツの共同利用

コンテンツ

提供元

入手

提供状況

10周年

現在

HIV感染症診断・治療マニュアル

北海道大学病院HIV総合診療委員会

無償

〇

−

医療用語集検索システム

北海道大学病院

無償

〇

〇

薬剤情報提供データ

北海道大学病院薬剤部

無償

〇

−

服薬指導マニュアル

金沢大学病院薬剤部

無償

〇

−

中毒データベース

山口大学病院薬剤部

無償

〇

〇

標準看護計画

香川医科大学病院看護部

無償

〇

−

看護度分類

鹿児島大学病院看護部

無償

〇

−

実験動物先天異常データベース

日本先天異常学会

無償

〇

〇

2.3.2 UMINが購入・入手したコンテンツの配信

UMIN10周年時には、表11のようなコンテンツをUMINが購入もしくは無償で入手して配信していた。無償で入手したものは、いずれもインターネットで一般公開されていた。UMINが有償で共同購入していた医薬品添付文書と医療材料データベースには、UMINで開発した検索システムを用いて提供し、UMIN IDでアクセス制限をして提供されていた。各大学・学会等のコンテンツの共同利用と同様に、1992年以前には、UMIN以外にオンラインでコンテンツを配信する方法がなかった。現在は、表11のコンテンツは、開発元が自ら

表11.UMINが購入・入手したコンテンツの配信

コンテンツ

提供元

入手

提供状況

10周年

現在

副作用情報

厚生労働省(当時は厚生省)

無償

〇

−

*医薬品添付文書

医療情報システム開発センター[39]

購入

〇

−

ICD9CM

医療情報システム開発センター

無償

〇

−

医療材料データベース

メディエ株式会社[40]

購入

〇

−

*UMINに大型汎用機が設置されていた1997年度までは、大型汎用機用の磁気テープをUMINで全大学病院分コピーして郵送していた。以降は、UMINのWebサーバからファイルをダウンロード出来るようにした他、医薬品添付文書のWeb検索システムを開発して提供していた。国立大学法人化後、UMIN予算による一括購入から、購入希望の大学病院による共同購入に移行した。

のサーバで配信するようになっており、UMINで配信しているものはなくなった。

2.4.大学病院業務用

主として、国立大学病院の事務部門、看護部門、薬剤部門等の病院業務のための情報サービスである。大きく分けて、主として1)コミュニケーション支援系、2)各種データ収集系、3)各種マスター提供系の3種類に分類できる。

2.4.1コミュニケーション支援系

全国の国立大学病院同一部門のコミュニケーション支援のためのサービスとして、下記を行っている。

(1)文部科学省文書広報システム

文部科学省から、各国公私立大学病院等への通知等をUMINセンターでUMIN Web上に掲載し、随時検索できるようにしている。

(2)各種業務系メーリングリスト

全国立大学病院及び全国公私立大学病院の事務部長メーリングリスト、総務系課長メーリングリスト、管理系課長メーリングリスト、医事系課長メーリングリスト、看護部長メーリングリスト、UMIN協議会幹事会メーリングリスト、UMIN協議会総会メーリングリスト、UMIN各小委員会メーリングストの運用・管理をUMINセンターで行っている。

(3)国立大学病院運営情報Q&A管理システム

国立大学病院では、前述のメーリングリストで他の大学病院がどのように業務を実施しているかについての照会がしばしば行われている。例えば、差額ベッドの料金やモンスター患者への対処法等である。調査結果は、個別大学病院名がわからないようにして、依頼元の大学病院からメーリングリストで配信されている。UMINでこの集計結果をとりまとめて、国立大学病院運営情報Q&A管理システムとして提供している。

(4)高度先進医療に関する情報提供

各国立大学病院で行われている高度先進医療の内容について、UMIN事務小委員会から定期的に照会を行い、UMINセンターでUMINのサーバ上に情報の掲載作業を行っている。

(5)国立大学病院諸料金規程に関する情報提供

前述の高度先進医療に関する情報提供と同様に、各国立大学病院の諸料金規定(診断書の発行手数料等の保険診療で定められていない各種の料金の規程)について、UMIN事務小委員会から定期的に照会を行い、UMINセンターでUMINのサーバに掲載作業を行っている。

2.4.2各種データ収集系

UMIN10周年時(国立大学法人化より前)には、表12のようなデータの収集をUMINで実施していた。現在では、国立大学病院患者票等収集システムの運用のみを継続している。2006年度に国立大学病院データベースセンターが開設されたため、国立大学病院患者票等収集システムで収集していたデータを除き、同センターで代わりにデータを収集することになった。同センターへの移行時に収集するデータ項目の内容や集める単位が大きく変わっており、これらのシステムがそのままの形で移行したわけではない。

2.4.3各種マスターの提供

表13の病院業務用マスターをUMINで入手して、過去に提供していた。

表12.UMINの国立大学病院等の業務系データ収集システム

名称

データ収集者

提供状況

10周年

現在

国立大学病院患者票等収集システム

文部科学省

〇

〇

国立大学病院予算資料収集システム

文部科学省

〇

−

大学病院概況収集システム

文部科学省

〇

−

国立大学病院資料収集システム

文部科学省

〇

−

国立大学病院経営管理指標収集システム

文部科学省

〇

−

国立大学病院看護部実態調査システム

国立大学病院看護部長会議

〇

−

2.5.汎用の情報サービス

汎用の情報サービスとは、様々な目的に活用できる情報サービスのことで、具体的には表14のような情報サービスである。

(1)UMIN IDの発行と管理

一般公開している情報サービス以外は、アクセス制限のためにIDとパスワードが必要となる。一般公開してよいような情報であったとしても、情報提供者側の意図により利用者のアクセスしている情報の内容、アクセス頻度等が必要な場合もある。このような場合にもUMIN IDとパスワードの活用が有用である。

表13.UMINで配信していた大学病院業務用マスター類

コンテンツ

提供元

入手

提供状況

10周年

現在

標準病名マスター

医療情報システム開発センター

無償

〇

−

標準手術・処置マスター

医療情報システム開発センター

無償

〇

−

医薬品マスター

医療保険業務研究協会[41]

無償

〇

−

特定器材マスター

医療保険業務研究協会

無償

〇

−

診療行為マスター

医療保険業務研究協会

無償

〇

−

診療科別傷病名マスター

医療保険業務研究協会

無償

〇

−

*医療材料(物品マスター)

メディエ株式会社

有償

〇

−

*国立大学法人化後、UMIN予算による一括購入から、購入希望の大学病院による共同購入に移行。提供当初は、開発・発売元のメディエ株式会社がWebベースの検索システムを提供していなかったので、UMINで開発して提供していた。

大量の身元が確かなIDとパスワードを発行し、管理するためには膨大な手間とコストがかかる。まずIDとパスワードを発行するためには、利用者の同意が必要である。IDやパスワードを忘れた等の理由でログインできない利用者とのやりとりも発生する。情報サービスを提供する側からすると、IDを使う人の身元が確実な方が望ましい。誰でも簡単に取れてしまうIDの場合には、身元に信頼がおけず、不正な利用がおきる可能性が高くなる。直接自分でUMIN IDを申請する場合には、身分証明書の写しの提出か上司の署名が必要である。UMINは、国立大学病院の共同プロジェクトとして始まったため、各国立大学病院にはUMIN担当者がおり、その教職員・学生に対してUMIN IDを発行したり、パスワード変更を受け付ける仕組みがある(一部の公私立大学病院を含む)。またEPOC、DEBUTでは、研修指定病院はUMIN IDの新規発行が可能である(パスワード更新はできない)。身元の確認に関しては、公開鍵認証局レベルの厳密なものではないが、本人単独でIDを取得するためには、身分証明書の提出が必要であり、インターネットのフリーメールや各種SNSよりはかなり身元は確実といえる。身元が確かであるということは、UMINが個人情報を保管していることを意味する。このため、セキュリティ保護への対策には充分留意している。

表15のように事実上ほぼすべての医学・医療関係者が取得できるようになっている。医師会、歯科医師会、薬剤師会等は職種団体であるが、学会に準じた取り扱いをすることにしているので、ほとんどの医学・医療関係者が結果的に使えることになっている。その後、サ

表14.汎用情報サービス一覧

汎用情報サービス名称

提供状況

発足

10周年

20周年

現在

(1)UMIN IDの発行・管理

〇

〇

〇

〇

(2)国立大学病院閉域網(N1閉域網、またVPN)

〇

×

〇

〇

(3)各種電子メールサービス

・BITNETによる電子メールサービス

〇

×

×

×

・インターネット電子メールサービス(個人用)

×

〇

〇

×

・インターネット電子メールサービス(団体用、業務用)

×

〇

〇

〇

(4)各種電子掲示板システム

・N1版UMIN専用電子掲示板システム

〇

×

×

×

・インターネットニュースシステム

×

〇

×

×

・Web版UMIN専用電子掲示板システム

×

〇

〇

〇

(5)インターネットホームページホスティングサービス

×

〇

〇

〇

(6)インターネットメーリングリストサービス(MilLion)

×

〇

〇

〇

(7)インターネットリンク集管理システム(NewLink)

×

〇

〇

〇

(8)Visible Human Project画像データ

×

〇

〇

×

(9)遠隔会議システム

・MINCS

×

〇

×

×

・UMICS

×

×

〇

×

(10)インターネットファイル交換システム(UpLoad)

×

×

〇

〇

(11)インターネットシングルサインオンサービス(SSO)

×

×

×

〇

表15.UMINの利用資格

1)医療関連の国家資格(医師、薬剤師、看護師等)を持つ人

2)医療・生物学系の高等教育機関等に所属の教職員・学生

3)医学・医療・生物学系の学会に所属し、学術研究活動を行っている人

医師会、歯科医師会、薬剤師会等の職能団体は学会ではないが、学術活動も行っているため学会に準じた扱いとしている。

4)医学・医療・生物学系の学会事務局・公益法人・病院・NPO等で、学術・研究情報(学術雑誌編集、臨床研究支援等)を取り扱っている人

5)医療機関等で臨床実習及び臨床研修に関連する業務を行う人

6)INDICE系システムを利用する方

営利企業所属の人も研究グループ(事務局、データマネージャー等)の一員として、非営利の臨床・疫学研究に関連した業務を行っていれば利用可能としている。

ービスの拡大にあたり、利用者の要件を拡大していった。例えば、PG-EPOCのサービス開始に伴い、臨床研修の関連業務に従事する人(例えば、臨床研修指定病院で臨床研修担当の事務職員等)の利用登録を可能とした。

(2)国立大学病院閉域網(N1閉域網もしくはインターネットVPN)

UMIN設立時には、各大学病院の大型汎用機を後述のN1プロトコールによる閉域網で接続したので、UMINは外部からの侵入が不可能な安全なネットワークであった。UMINサービスのインターネットへの移行により、UMINへの接続が非常に容易になり、ユーザインターフェイスが改善し、通信速度も増したが、一方でセキュリティは低下した。インターネットサービスでの開始時には、暗号技術の利用によるセキュリティ保護は、クライアントソフト(Web、Telnet、POP等)による暗号通信対応がほとんどなかったが、次第にクライアントソフトの暗号通信対応が進み、これに合わせて、UMINも暗号通信へ対応していった。現在では、すべてのインターネット上の通信を暗号通信で行うようになっている。しかしながら、このようなクライアントソフトや通信規約単位の暗号化はあくまでも情報経路における情報の盗聴を防ぐものであり、N1閉域網のように外部からの一切の侵入そのものを防ぐような仕組みではない。VPNは、Virtual Private Networkの略であり、複数の異なった通信規約を含めて、2地点間の通信をすべて暗号化するものである。Virtual(仮想的)という言葉は、2地点間にあたかも専用回線を張ったように使えるということを意味している。VPNで構築された閉域網に侵入することはほぼ不可能である。UMINでは、1999年度に国立大学病院VPNを導入し、すべての国立大学病院を閉域網で接続した。国立大学病院VPNでは、主として国立大学病院専用のサービスの運用と国立大学病院データベースセンターによるデータ収集と配信に活用されている。

(3)各種電子メールサービス

インターネット以前のBITNETによる電子メール、インターネット電子メールサービス(個人用)、インターネット電子メールサービス(団体用、業務用)をまとめて解説する。UMIN設立時点で、インターネットの電子メールは既に存在していたが、大型汎用機を主体で運用されるBITNETと呼ばれる電子メールシステムの方が圧倒的に優勢であった。当時、国立大学病院に導入されていたのも大型汎用機であった。このため、UMINではBITNETが採用され、UMIN接続済の国立大学病院では、相互の電子メールのやり取りが可能になった他、UMINのBITNETを介して、世界とBITNETによる電子メールのやり取りが可能となった。その後、インターネットの普及が急速に進み、またたく間にBITNETを逆転してしまった。UMINでは、1994年1月より、インターネット電子メールのサービスを開始し、BITNETのサービスと併用することになった。その際にN1経由からでもインターネットの電子メールが使えるような仕組みを独自に構築した。

UMINのインターネットメールサービスは、その運用開始当時、国立大学病院関係者の間で非常によく使われていた。当時は、インターネットに接続していない大学が多く、UMINと各大学との接続がインターネットプロトコール(TCP/IP)で行われるようになったため、UMINの接続によって、初めてインターネットやインターネット電子メールが使えるようになった大学も多かった。またインターネット自体の接続は既になされていても、各大学内にはメールサーバがまだない場合も多く、こうした場合も、UMINのメールサーバが活用された。当時は、UMINをインターネット電子メールと同義語として使う人も多かった。UMIN IDには、個人に対して発行される個人用と団体や業務に対して発行される団体用、業務用があったが、個人用、団体用、業務用のいずれであっても、すべてインターネット電子メールを使うことができた。

電子メールサービスは、パソコン(後にはスマートフォンも)で稼働する電子メールクライアントソフトからも利用できたが、UMINで独自開発したTelnetベースとWebベースの電子メールクライアントソフトも提供されていた。UMIN独自の電子メールクライアントでは、各々のパソコン上で、TelnetクライアントまたはWebブラウザーが稼働していれば、ローカルにWindows用やMac用の電子メールクライアントがなくても、どこでも同じ環境で電子メールが使えるのが利点であった。これを実現するため、UMINのメールサーバ側にメールを保存する機能が必要であった。このため、UMIN独自開発の電子メールクライアントと交信を行う電子メールのPOPサーバはPOP3を独自拡張した通信規約(APOP=Advance POP)が使われていた。

UMINでは、2021年より、個人用の電子メールサービスを中止しているが、団体・大学病院業務向け電子メールサービスは従来とおり継続している[42]。個人用電子メールサービスは、電子メール全体の利用のほとんど(99%以上)を占めていた。現在では、インターネット、スマートフォンの普及により、ほとんどすべての個人は、自身の契約するインターネットプロバイダーやスマートフォン会社の提供する電子メールアドレスの利用が可能となっている。このため、UMINが個人用の電子メールサービスを提供する必要性はほぼなくなっている。一方、個人用電子メールサービスは、サーバの負荷が高く、大きなディスク容量も必要となり、システムトラブル(メール関係は比較的トラブルが多い)や利用者からの問い合わせの対応(メーラーの設定法が分からない等の問い合わせは特に手間がかかる)にも大きな手間がかかっていた。運営費交付金が削減されていく中で、UMINが個人用電子メールサービスを継続していくことは費用的も困難となっていた。UMINでは、電子メール用ウイルスチェックソフトウエアを有償で導入していたが、億単位の利用者を持つ、Google、Microsoft等の大手のメールサービスのウイルスチェック機能と比較すると、精度が低く、機能も見劣りがしていた。

(4)電子掲示板システム

N1版UMINでは、独自の電子掲示板システムを開発して利用者に提供していた。N1閉域網なので、UMIN利用者しか電子掲示板の記事を読み書きできなかった。このため、UMIN利用者である医学・医療関係者以外の目に触れることはなかった。

インターネット版UMINを開発する際には、過去に存在したインターネットニュースというシステムを活用した電子掲示板システムを採用した。このインターネットニュースでは、各施設にニュースサーバを設置し、各施設の利用者は、自施設のニュースサーバに対して、ニュースクライアントソフトを使ってニュースの投稿と読みだしを行う。このために使われるニュースサーバとクライアントの間の通信規約は、NNTP=Network News Transfer Protocolと呼ばれていた。インターネットニュースには、ニュースグループ名が付けられていて(階層構造の名称になっていて、例えば、“fj.books“は、”fj=from Japan”と”books”に分解ができ、fjは日本からのニュースを意味し、“fj.books”は「日本からの本に関するニュース」を意味する)、各利用者はどのニュースグループを読み書きするかの選択ができた。各施設のニュースサーバは、他の施設のニュースサーバから未達のニュースの転送を受け、逆に既達のニュースを先方が未達の場合には転送することになっていた(このために使われるニュースサーバ相互間の通信規約も同様にNNTPと呼ばれていた)。ニュースサーバ同士の接続経路は事前に設定しておくことになっており、ニュースサーバ同士の相互接続の連鎖によって、世界中のニュースサーバが繋がり、世界中のニュースを読むことができた。UMINでは、インターネットニュースサーバを導入して、東京大学全学用に設置されたニュースサーバを介して、全世界のニュースサーバとニュースのやりとりを行っていた。またUMINのニュースサーバ専用の(UMIN利用者以外は読み書きできない)独自のニュースグループもインターネットニュースの仕組みを利用して提供された。ニュースクライアントやニュースサーバの設定ミス等によって、UMIN利用者専用に投稿したつもりのニュースが外部に流出することもたまにあった。ニュースを読み書きするニュースクライアントは、パソコン上で稼働する通常のニュースクライアントからも利用できたが、電子メール同様にUMINで独自開発のTelnetベースとWebベースのニュースクライアントも提供された。UMINのニュースサービスによって、自施設内にニュースサーバを持たない人もインターネットニュースサービスが利用可能となった。

インターネットニュースは、直接Webを利用したインターネットの電子掲示板やSNSが普及するようになると利用が激減し、やがて消滅した。インターネットニュースの衰退が始まると、UMINでは、会員制ホームページサービスやオンライン学術集会サービス等のIDとパスワードで保護された領域で電子掲示板を提供するために、独自にWebベースの電子掲示板システムを開発して、提供を行った。一般公開の電子掲示板はほぼ確実に荒らしに合うため、会員制の電子掲示板のみとした。N1版の独自の電子掲示板から、インターネットニュースを活用した汎用的な電子掲示板システムへ移行し、再度Webベースの独自の電子掲示板に戻ったことになる。

(5)インターネットホームページホスティングサービス

UMINの提供するインターネットホームページホスティングサービスには、PLAZA、SQUARE[43]と、会員専用ホームページを提供するOASIS、ISLETの各2種類[44-46]、合計4種類がある。いずれもUMINの利用者個人、大学、学会、研究グループ等の非営利組織は無料で使うことができる。

ホームページホスティングサービスPLAZA(plaza.umin.ac.jp)、SQUARE(square.umin.ac.jp)は、別のサーバ上で運用されており、その違いは、PLAZAではホームページ開設者がSSH-telnet等でサーバにログインができて、プログラムをインストールすることができるのに対して、SQUAREではSSH-telnet等でのログインも、プログラムのインストールもできない点にある。PLAZAの方が、利便性が高い分、セキュリティと動作の安定性がやや低くなっている。ホームページ開設者の嗜好に合わせて、PLAZAかSQUAREを選択できる。両者ともバーチャルホスト機能が利用可能である。ホスト名は任意に取得したドメイン名が利用できる(この場合は、開設者がドメイン名を有償で取得することになる)。またUMINが提供する下記の3つの形式のドメイン名のどれかを使うこともできる(表16)。この場合、ドメイン名は無償で、“xxxxx”の部分は、申請者の希望する任意の英数字を使うことができる。従来から、ホームページ開設者が独自にIDとパスワードを発行し、「.htaccess」というファイルを書き換えることによって、アクセス制限が可能であった。2023年からは、PLAZAやSQUAREサーバ上から、シングルサインオン(SSO)が使えるようにした。これによって、PLAZA、SQUAREサーバ上で、UMIN IDを用いたアクセス制限ができるようになった。

会員制ホームページサービスには、OASISとISLETがある。その違いは、OASISでは、利用者に属性として利用する団体名を設定し、会員が利用者の属性から自動抽出されるのに対して、ISLETでは個別のUMIN IDを指定することで会員を特定する点にある。OASISは、法人格を持つような大きな団体、ISLETは法人格を持たない小さな団体での利用を想定している。現在、会員制ホームページサービスの全く新しい高い機能のものに入れ替えるための開発を行っている。

表16. PLAZA、SQUAREサーバで無償で使えるドメイン名一覧(”xxxxx”は、任意の文字列)

サーバ

無償で使用できるドメイン名

PLAZA

https://xxxxx.umin.jp/、https://xxxxx.umin.ne.jp/、https://plaza.umin.ac.jp/xxxxx/

SQUARE

https://xxxxx.umin.jp/、https://xxxxx.umin.ne.jp/、https://square.umin.ac.jp/xxxxx/

(6)メーリングリスト管理システム(MilLion)

メーリングリストは、複数のメールアドレスを事前に指定することにより、メーリングリストのメールアドレス宛にメールを送ると、事前に指定されたメールアドレスのすべてにメールが配信されるシステムである。UMINでは、メーリングリストのすべての管理が簡便にできるように、独自にWebのインターフェイスを構築し、メーリングリスト管理システムとして、利用者に提供を行ってきた[47]。このシステムを用いて、1万6千以上のメーリングリストが開設され、運用・管理されている。

(7)インターネットリンク集管理システム(NewLink)

UMINでは、インターネットサービスの開始以来、医学・医療関係のリンク集を作成して、提供してきた[48]。本システムは、新着ホームページ情報(サイト名、URL等)をWebベースでオンライン受付して、UMINのトップページと新着サイトのページに半自動掲載するシステムである。UMINからリンクするのに適切なホームページかどうかは、UMINセンターの担当者が判断を行う。UMIN IDを持っている人は、それを用いて、UMIN IDを持っていない人は、メールアドレスを認証することによって、ホームページ情報の提供が可能である。

(8)Visible Human Project画像データ

米国国立医学図書館(NLM=National Library of Medicine)によるVisible Human Projectにより、1995年にまるごとの男性の遺体を1mm間隔で縦断した画像データが、MRI、CTのデータとともに提供された[49]。1995年には、女性の遺体を0.33mm間隔で縦断された画像が、やはりMRIやCTのデータともに提供された。データの大きさは、男性が15Gバイト、女性が40Gバイトと当時としては法外な大きさであって、手軽にインターネットの国際回線を用いて世界で共有できるものではなかった。このため、NLMより、日本国内の配信については、UMINで行ってほしいという要請があり、UMINでVisible Human Project専用のFTPサーバを導入して、日本国内向けに配信していた。インターネットの高速化とともにデータの大きさは問題とならなくなってきたため、現在ではUMINからの配信はなくなっている。

(9)遠隔会議システム(MINCSとUMIX)

文部科学省からの予算措置を受け、衛星放送技術を応用して、遠隔会議・遠隔講義等ができる大学病院衛星医療情報ネットワーク(MINCS=Medical Information Network by Communications Satellite for University hospitals)が、1996年度から運用が開始された[50-51]。MINCSの事務局機能は、UMINが担当し、MINCSに関係するホームページや番組データベース作成もUMINで行っていた。MINCSは、当時としては、世界最先端の高精細度テレビジョン放送技術(ハイビジョン)を活用した、双方向の衛星放送システムであり、海外のいくつかの国から使節が見学に訪れた。双方向のコミュニケーションは、高品位テレビ(Hi-Vision)と通常テレビ(NTSC=National Television System Committee)の2セットの衛星放送システムを同時に利用することによって実現していた。主催大学からの講演・講義等の映像にはハイビジョンを、その他の参加大学からの質問等の映像には通常のテレビ放送を用いた。また医学・医療で重要なセキュリティの保護は高度なデジタル暗号技術を用いて、実現していた。Hi-VisionもNTSCも両方ともアナログテレビの規格・機器を用いていたが、このため、Hi-VisionとNTSCアナログ信号は、まずデジタル信号に変換した上で、暗号化を行っていた。MINCSは当初8つ国立大学病院に導入され、最終的に30の国立大学病院に導入されて、講演会、講義、説明会等の様々な目的のために活用された。しかしながら、国立大学の法人化と同時に始まった運営費交付金の削減により、衛星回線使用料や設備保守費用の支弁が困難となり、2005年度末で運用を中止することになった。

MINCSの代わりとして、国立大学病院長会議よりの予算措置によって、2008年度に国立大学病院インターネット会議システム(UMICS=University hospital Medical Internet Conference System)が導入された[52-53]。UMICSは、既成品のインターネット会議システムを入札により導入したものである。セキュリティ保護対策については、暗号技術を用いた。UMICSは、国立大学病院同士の会議だけでなく、国立大学病院の教育・研究・診療・病院業務に関係した会議・講演などであれば、一般病院、民間企業も利用可能とした点に特徴があった。各大学で活発に活用されていたが、新型コロナウイルスの流行に伴い、すべての国立大学で独自のインターネット会議システムが一斉に導入されたことにより、その運用の意義が薄れたため、2021年度のUMINリプレース時に廃止された。

(10)インターネットファイル交換システム(UpLoad)

UMIN IDを持つ人同士で安全にファイルを交換するために開発されたシステムである[54]。UMIN IDを持つ人は、Webブラウザーを用いて、UpLoadにアクセスし、自身のUMIN IDとパスワードを入力することによって、ファイルをアップロードできる。この時にこのファイルをダウンロードすることのできる人のUMIN ID(複数指定可能)を指定すると、当該のUMIN IDを持つ人だけがダウンロードできるようになると同時にメールで通知が送付される。指定されたUMIN IDの人以外は、通知メールが盗聴できても、ファイルをダウンロードすることはできないため、非常に安全である。ただし、患者の実名の医療情報をやりとりに使うレベルの安全性は想定されていない。

暗号電子メールは、現在でもほとんど使われてはいない。ファイルを安全に交換する目的でよく使われているのは、まずファイルを暗号化してから(ファイルを暗号化するが添付しないでどこかのサイトに掲載し、RLを送信しても同様)、メールに添付して送信し、次のメールで暗号化に使った文字列(暗号鍵)を送付する方法である。送信経路を時間帯や経路の負荷によって変化するが、ほぼ同じ時間に送信すれば、同じ経路をとることが多い。このため、この方法では、メールが盗聴された場合には、ファイルの内容を読まれてしまう。このような事情から、ファイル送信のセキュリティ確保のため、UpLoadの一層の活用が望まれる。

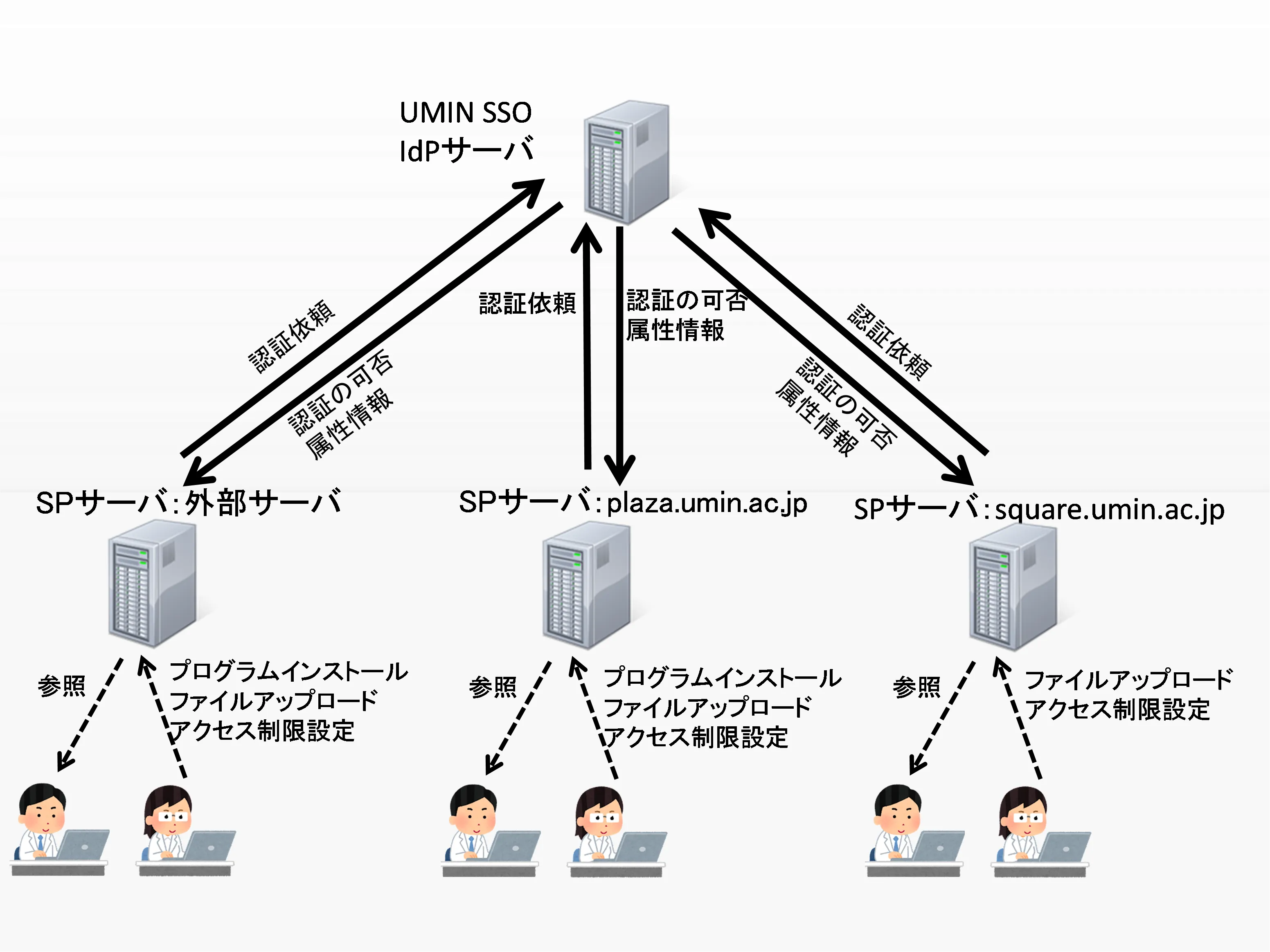

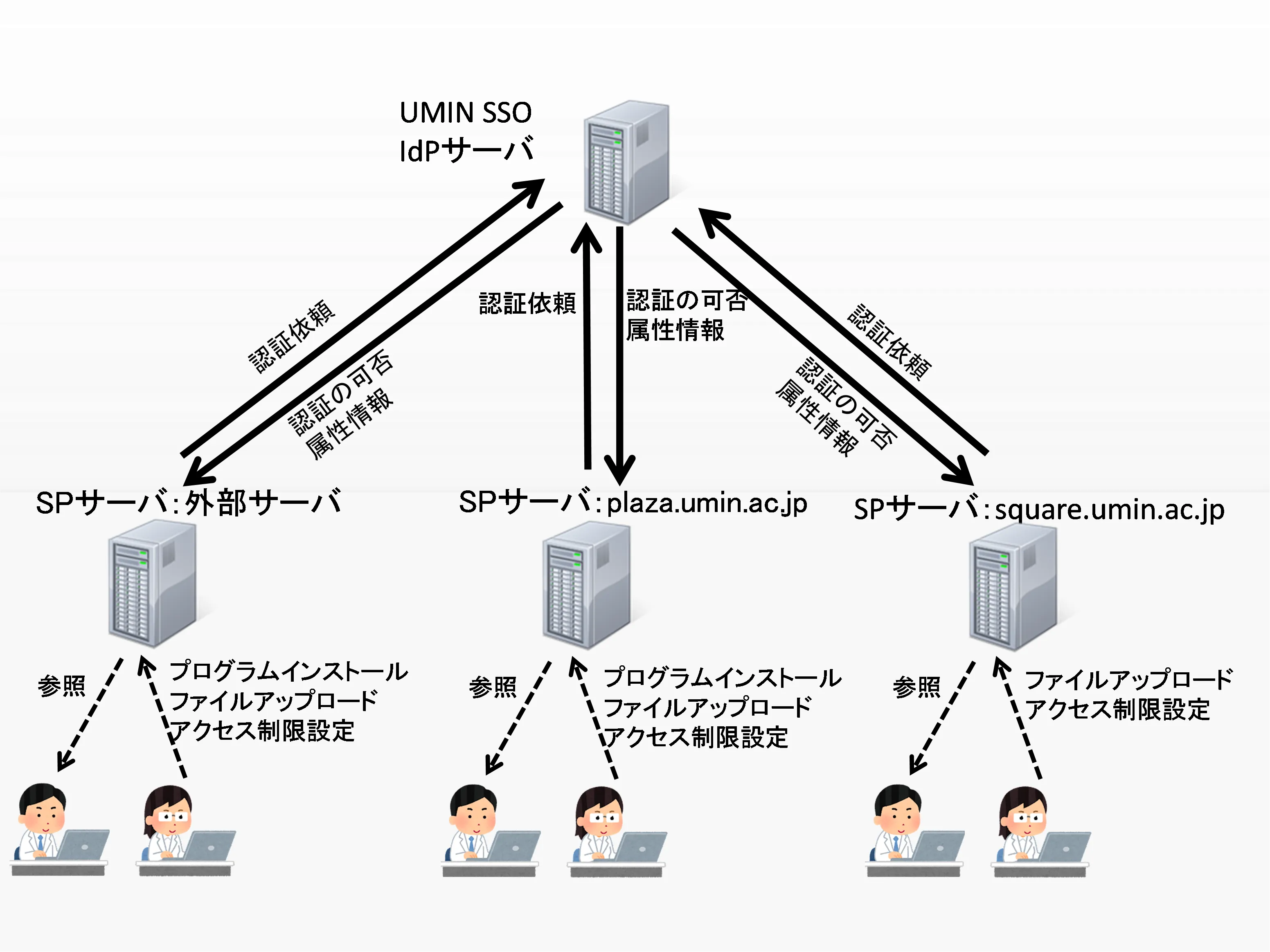

(11)UMINシングルサインオンサービス(SSO)

UMINシングルサインオン(SSO=Single Sign On)とは、UMIN外部に開設されたインターネットサイトにおいて、利用者の認証にUMINのIDとパスワードを使えるようにしたサービスである(図11)。UMINが運用するID Provider(IdP)と呼ばれるサーバによって、外部サーバにUMIN IDによる認証サービスを提供する[55]。IdPを認証のために利用する外部サーバをSP(=Service Provider)と呼ぶ。UMINでは、SSOの技術を用いて、外部サーバの他、UMIN自身のPLAZA、SQUAREサーバでもUMIN IDを用いたアクセス制限を可能としている。

図11.外部サーバ、PLAZAサーバ、SQUAREサーバによるUMIN SSOの利用

UMINでは、約55万件分のUMIN IDとパスワードを発行しており、UMIN IDの運用管理のために、本人確認、IDとパスワード発行、パスワード変更、及び関連する問合せへの対応(例えば、ログインできない等)ができるような体制を維持している。UMIN SSOでは、認証の代行の他、利用者の承認を得て、UMINで持つ属性情報(所属機関、医籍番号等)をSPに提供することも可能である。このように手間と労力をかけて発行・管理されているUMIN IDとパスワードを、医学・医療系の非営利組織は無料で利用することができる。多くの医学・医療系組織が、UMIN SSOを共同利用することにより、個別にID・パスワードを発行するのと比較して、手間と労力を大幅に削減できる。また各個別組織のID、パスワードが在任中しか使えないのに対し、UMIN IDは継続して利用できるため、利用者の利便性も高い。現在の主要な利用団体は、医療系大学間共用試験実施機構(CATO)、National Clinical Database(NCD)となっている[56-57]。

3.UMINで活用された情報・通信技術

3.1 大型汎用機とN1プロトコールによるネットワークでサービス開始

1990年のUMIN運用開始時には、当時の学術情報センター(現在の国立情報学研究所)が提供していたN1と呼ばれる通信プロトコールを用いた仮想閉域ネットワークによって、UMINと各大学病院間の相互接続が行われていた[1]。N1プロトコールは、機能が簡素な一方で、当時、国内で販売されていたすべての電子計算機を接続できるとされていた。東京大学医学部附属病院に設置されたUMINのセンターコンピュータは、大型汎用機(HITAC M640)であり、システムの開発言語としては、COBOL言語が利用されていた。電子メールには、BITNETと呼ばれるサービスを活用した。これはIBM互換の大型汎用機を階層的に専用回線で接続することよって構成された電子メールネットワークシステムであり、UMINは日本国内のBITNETの海外との接続拠点であった東京理科大学との間に専用回線を接続して、BITNETの国際ネットワークに接続することによって、UMIN内だけでなく、全世界とBITNET電子メールのやりとりが可能となった。UMIN10周年記念講演会では、UMINの設立者であり、UNIN初代運営委員長を務めた故開原成允先生(東京大学名誉教授)がUMIN設立当初の状況を含めた講演を行ったが、UMIN35・30周年記念講演では、逆に設立時にUMINの開発を請け負った民間企業の技術者の立場から、初代UMIN担当システムエンジニアで、元日立製作所執行役常務の野村泰嗣氏からお話しいただくことになっている[1, 58]。

3.2 UNIXサーバとインターネットによるサービスの開始

1993年3月には、インターネット(TCP/IPプロトコール)を介した情報サービスの運用が開始され、従来からの大型汎用機を用いたN1プロトコールによるサービスと並行してサービスが提供されることになった。インターネットサービス用のサーバとして、UNIXサーバ(SUN Microsystems社製)が導入された。システム構築には、文字ベースのユーザインターフェイスによるGopherという技術が用いられ、開発言語としては、C言語とPerl言語が用いられた。動作速度が要求される部分はC言語で、その他の大部分はPerlで開発された。可能なかぎり、オープンソースのフリーウエアの活用によって、コストの削減を図ったが、電子メールについては、POP(Post Office Protocol)を独自に拡張した拡張POP仕様を策定し、このための専用の拡張POPサーバを独自に開発して、提供した。メールクライアント(メーラー)には、各種の市販のメーラーの他、Gopherと同様のインターフェイスで使える文字ベースの専用メールクライアントが提供された。現在のインターネット電子掲示板に対応するインターネットニュースと呼ばれるサービスにより、電子掲示板サービスが提供された。パソコン用のニュースソフトでニュースサーバからニュースを読みだす仕組みであったが、このニュースリーダもメーラー同様Gopherのインターフェイスで実装された。

3.3 Webによるグラフィカルユーザインターフェイスの採用

1996年から、Gopherベースのサービスは、順次、グラフィカルユーザインターフェイスを用いたWebベースのサービスに入れ替えられていった。特にインターネット電子メール、インターネットニュースがWebベースで使えるようになったのは、当時としては非常に画期的であった。1997年度のリプレースに伴い、N1ベースのサービスが廃止され、インターネットでのサービスもWebベースのもののみとなった。

3.4 UNIXサーバからIAサーバへ

2001年度には、調達コスト削減のため、メールサーバ、データベースサーバ等を除く、ほとんどのサーバがLinuxベースのIA(Intel Architecture)サーバに変更された。IAサーバは、Intel社製のCPUを搭載した、いわゆるパソコンと同様の構成からなるコンピュータであり、通常のUNIXサーバと比較して、非常に安価に導入が可能であった。当時から、インターネットサービス専業の企業では、IAサーバとオープンソースのOS(Linux、Free BSD等)が使われていたが、一般の企業、大学等での利用はまだ非常に少なかった。インターネットサービス専業の企業では、負荷の増加に対応して、サーバは少しずつ買い足すことが一般的であったが、このときのUMINの調達では、IAサーバだけで1億円以上となり、サーバを受注した企業では珍しい大規模案件として社長案件となったということであった。2011年度には、メールサーバ、データベースサーバも含めた、すべてのサーバがIAサーバとなった。

3.5 Python言語とソフト開発フレームワークの採用

UMINでは、1993年のインターネットベースのサービスの開始以降、Perl言語とC言語を用いて、システム開発を進めてきた。過去にPerlで開発されたソフトウエアが多く蓄積していたため、その保守や改修は非常に重要であった。このため、Perlを使えるエンジニアを継続して確保する必要がある。一方で2010年代に入ると、Perlはあまりに仕様が古くなってしまい、使用される頻度が減少し、Perlを使えるエンジニアも減ってきていた。UMINで採用する新しいプログラミング言語は、Perlと共通点が多いものが望ましい。候補として、Python言語やRuby言語が候補となったが、国際的にみても今後の継続的な普及が見込まれるPythonを採用することにした。

近年では、ソフト開発において、フレームワークを活用することが一般的となってきている。フレームワークは、プログラミング言語毎に様々なものが開発され、使われているが、流行り廃りも大きい。フレームワークは、ソフト開発の効率を高めるが、その利用へのエンジニアの習熟も必要となる。またフレームワークを活用すると、ソフト開発が特定のフレームワークに依存した形になってしまうため、フレームワークの本格的な採用が躊躇された。たくさんの人から、長く、幅広く使われるフレームワークの採用が望ましいと考え、この観点から、Pythonで利用可能なDjangoというフレームワークを採用した。新規開発プログラムは、原則としてPythonとDjangoを用いることにした。

3.6 セキュリティへの取り組み

インターネットとWebを用いたサービスによって、安価かつ高速に、分かりやすいユーザインターフェイスをUMINで使えるようになった。その一方で、N1プロトコールによる仮想閉域網であったUMIN開設時に比べて、セキュリティは低下した。これに対する取り組みとして、VPN(Virtual Private Network)ネットワークの導入、情報サービスのセキュリティ区分の策定、暗号電子メールサービスの提供を行ってきた。

(1) VPNネットワークの導入

著者は、世界で始めて、VPNの概念を提唱した(当時の論文では、Virtual Closed Networkと呼んでいた)[59]。その後、VPNは、インターネット上のVPN、スマートフォン用のVPN等、用途に合わせて、いくつかの種類のVPNが考案され、標準化されて、幅広く世界に普及していった。2000年度には、インターネットのセキュリティ上のリスクを防ぐために、全国の国立大学病院を接続する国立大学病院VPNの構築を行い、これを介して、UMINの大学病院管理(業務)系のシステムを各大学に提供するようになった。

(2) 情報サービスのセキュリティ区分の策定

2001年度のUMINリプレースでは、UMINサーバはセキュリティ上の区分毎に4つの別々のLAN上に配置することにした。UMINの通常のサービスは一般系のLANに、患者や市民の臨床・疫学研究データを集めるINDICE関係のサーバでは一般系LANの中に更にファイアウォールを追加したINDICE系のLANに、大学病院業務系のサーバはVPN系の専用LANに、外からログインやファイルのアップロードが可能なホームページホスティングサーバ(PLAZA: plaza.umin.ac.jp、SQUARE: square.umin.jp)はホームページサービス系のLANに各々設置されている。

(3) 暗号化電子メールの提供

暗号電子メールを利用するためには、公開鍵認証局から公開鍵証明書を安全に取得して、自分の使用しているメールクライアントにインストールする必要がある。これには、手間とコストがかかるため、暗号電子メールは現在に至るまで世界的にもほとんど普及していない。Webメールを用いて、公開鍵認証局をWebメールに組み込むと、オンラインで公開鍵証明書を発行して、そのままWebメールに取り込むことができる。UMINでは、S/MIMEという暗号メールシステムを用いて、公開鍵認証局付きのWebメールを実装して、実験的に運用を行った[60-61]。

3.7 オープンソースソフトウエア

UMINでは、GPLやその類似ライセンスにもとづく、オープンソースのソフトウエアを積極的に活用してきた。購入してきた市販ソフトウエアは、主にリレーショナルデータベース、バックアップ用ソフトウエア、ウイルスチェック用ソフトウエアのみである。リレーショナルデータベースは、アクセス頻度の少ないサービスについては、オープンソースのPostGreSQLを既に導入済である[62]。バックアップソフトについても、オープンソースのBaculaを試験的に導入して、検証を行っている[63]。2026年度に予定されているリプレースでは、ほとんどのバックアップをBaculaで採取する予定である。

4.考察

4.1サービス区分別の情報サービスの変遷

UMIN設立後しばらくの間は、診療系、大学病院業務系、汎用の情報サービス(特に電子メール)の提供が中心であり、研究系、教育・研修系のサービスは存在しなかった。現在では、研究系、教育・研修系がむしろ主体となっており、診療系、大学病院業務系のサービスは少なくなっている。初期の頃は、各大学病院の薬剤部門、看護部門、事務部門等で独自に開発したコンテンツを持ち寄って共同利用することや、UMINで購入・取得した診療系・大学病院業務系のコンテンツを配信することがUMINの最も重要な役目であった。インターネットが十分に普及する前には、国立大学病院やその外部で作成された有償・無償の各種電子資料をオンラインで配信する方法がUMINの他にはなかったからである。またこれらのコンテンツに検索システムをつけて使いやすい形で提供することもUMINの重要な役割であった。インターネットが十分に普及した後には、各大学等のコンテンツを作成元自身でオンライン配信することが可能となってしまった。また診療系のコンテンツは、作成する主体も民間企業に次第に移行していき、民間企業から直接、有償オンライン配信されることが多くなっていった。

通常、国の予算というものは、特定の目的のために配分される。このため、その目的以外に予算を流用することは通常はできない。UMINにとって非常に好都合であったのは、UMINへの予算費目が、「国立大学医療情報ネットワーク経費」として始まったことであった。このような経費枠であるため、大学病院の使命である研究、教育・研修、診療、大学病院業務、汎用情報サービスのどのサービスにも自由に使え、柔軟性が非常に高かった。法人化後には、東京大学の運営費交付金という、更に柔軟に利用できる形態の予算枠となった。こうした事情のため、時代の変化により、必要とされるサービスが変化しても柔軟に対応することが可能であった。例えば、医療材料データベースとか、臨床試験登録システム等、もっと細分化された費目で予算がついていたとすると他のサービスへの流用は難しかったと思われる。またハードウエアの性能は飛躍的に向上し続けており、UNIXサーバをLinuxのPCサーバに変更するという形で、ハードウエアのコスト削減を積極的に行うことできた。こうしたコスト削減で浮いた予算は、様々な新しいサービスを実施するために使うことができた。

4.2 UMINで活用された情報・通信技術

UMINでは、様々な情報・通信技術がその歴史に合わせて使われてきた。新しい技術の活用については、コスト削減につながる部分では非常に積極的であったが、実験的・研究的な試みについては消極的であった。まずコスト削減につながる場合には積極的に新しい技術の採用を行った。N1サービスのインターネットへの早期移行、大型汎用機からUNIXサーバ、UNIXサーバからPC(IA)サーバへの早期移行、OSとしてのLinuxの早期採用等は、いずれも大きなコスト削減につながり、世の中の動きを先取りして非常に早い時期に行われている。性能当たりのコストは、大型汎用機、UNIXサーバ、PCサーバの順に安価になっていく。

コスト削減に関しては、オープンソースのフリーウエアの採用も積極的に行った。UMINは利用者数やサーバ数が多いので、市販のソフトウエアでは、利用者数やCPU数にもとづいてライセンス料を支払う場合には法外なライセンス料がかかるのに対し、フリーウエアは無償で利用できるというメリットがあった。また筆者は自らの東大の疫学・生物統計学教室の助手時代にインターネットサーバの構築やサービスを行った経験があり、この経験からフリーのオープンソフトに高い信頼をおいてきたこともフリーウエア採用の理由である。現在では、オープンソースのフリーウエアは幅広く使われているが、以前は、保守契約ができない等の理由で請負企業がフリーウエアを嫌がることも多かった。UMINでは、より安価なハードウエア、市販ソフトウエアとフリーウエアの切り替えによって、コストを下げて、その部分を新サービスのソフト開発や運営費用に振り替え、サービス数と利用者の増加に対応してきた。

一方で、新しい情報・通信技術を実験的に研究するような試みはほとんど行っていない。その理由は、UMINの予算は、あくまでも利用者にサービスを提供するためのものであって、研究費ではないという意識が筆者には非常に強かったからであった。プログラミング言語では、1980年代頃からオブジェクト指向技術の採用が広がっていた。オブジェクト指向技術を全面的に採用した新しい言語(Java、Python、Ruby等)が開発され、また既存の非オブジェクト指向言語もオブジェクト指向を目指した改変(C++等)やバージョンアップ(Perl等)がなされてきた。オブジェクト指向では、従来別に扱われていたデータ構造とその処理プロセスを一体化したオブジェクトを基礎的な要素として、オブジェクト間の相互作用により、稼働するコンピュータプログラムを構成して方式がとられる。コンピュータプログラムは、新たな機能の追加、改変に伴い、大規模な改修が必要になることがよくあるが、オブジェクト指向で開発されたプログラムは、プログラムの再利用が容易なため、開発コストの削減が可能とされてきた。筆者は、オブジェクト指向技術に対しては、冷静に対応していた。筆者もオブジェクト指向技術やオブジェクト指向言語について勉強してみたが、非常に難しく感じた。またプログラムの再利用とはいっても、どのような形で再利用させるのか事前に予測することは難しいため、どの程度の効率で再利用ができるのかがよくわからなかった。筆者の考えでは、優秀な研究者やエンジニアが扱えば、オブジェクト指向は効率的な方法であるが、能力の低いプログラマーが扱うとかえって効率が低下するのではないかという疑いであった。実際、オブジェクト指向技術採用の流れは継続したが、オブジェクト指向技術の改善や技術者がこの技術に慣れて、活用できるまでには非常に長い時間がかかったと考えている。

オブジェクト指向技術の他に、ソフトウエアの開発フレームワークを活用することも一般的になっていった。このフレームワークとは、必要なパラメータ等を指定することによって、プログラムを自動生成する枠組みである。開発フレームワークの採用によって、プログラムの開発期間を短縮でき、開発コストの削減が可能となる。しかしながら、プログラム開発のために特定のフレームワークの使い方に習熟する必要があり、またプログラムは使用したフレームワークに依存したものになってしまう。このため、たくさんの人が継続して使用するフレームワークを採用しないと大変なことになる。廃れたフレームワークは、フレームワーク自体を保守管理する人もいなくなり、そのフレームワークを使って開発したプログラムを別のフレームワークで再度開発しなおすには困難がある。このため、どのフレームワークを採用するかは非常に難しい。

UMINでは、開発言語として、1990年代からPerlとCGI(Common Gateway Interface)を主として採用してきた。この開発方式は、地味でシンプルではあるが、それゆえに30年前に書いたプログラムがほとんど改修の必要なく現在も動作しており、今後も最低限の改修で動作しつづけることが見込まれている。筆者は、最新の技術的に優れていると思われた言語やフレームワークが、後になって廃れていくのをたびたび経験してきた。UMINでは、2021年より新規開発プログラムには、開発言語としてオブジェクト指向言語のPython、フレームワークとしてDjangoを採用した[64]。このようなUMINでのオブジェクト指向言語とフレームワークの採用は非常に遅れた。現時点では適切な判断であると考えているが、世の中の今後のPythonとDjangoの採用状況次第で変わる可能性もあり得る。

4.3 医学・医療における公共の情報インフラストラクチャーとしてのUMIN

道路、鉄道、電気、ガス、水道、下水道等の社会を下支えする基盤となるものは、インフラストラチャーと呼ばれる。こうしたインフラストラクチャーの存在は、社会を維持していくために不可欠である。筆者は、UMINは国立大学病院の共同プロジェクトとして設立されたが、現在では日本の医学・医療関係者が共有する情報インフラストラクチャーに発展していると考えている[65-67]。UMINによる情報インフラストラクチャーとは、具体的には何を指しているのであろうか。筆者は、以下の表17に示す4つの情報リソースを考えている。

(1)UMINサーバ(ハードウエア)

サーバ自体の価格は、PCサーバの普及でかなり下がったが、ハードウエアやOSの障害時の対応、バックアップの採取と必要な場合の復旧、セキュリティ保護のためのソフトウエアの随時のバージョンアップ、アクセスログの監視と問題が生じた場合の対応には、相応の運用体制が必要であり、そのためのコストがかかる。インターネットの普及が始まったときには、インターネットができたから、UMINは不要であるという意見がUMIN運営委員会の中ですら出されていたが、ハードウエアを信頼性やセキュリティを維持しながら、安定稼働させるためには、一定のスキルを持つ一定数の技術者等による適切な運用体制が必要である。UMINがなくなって、各国立大学で予算を分配してしまうと、この集中的な管理体制はなくなる。インターネット自体は無償でも、サーバの運用管理体制の構築・維持には相応の労力やコストがかかる。逆に、近年サーバやネットワークの性能は飛躍的に向上しているため、UMINのような運用管理体制のサーバ群があれば、多数の施設で共同利用することが可能であり、各施設にサーバを管理運営するのに比べて非常に効率が高い。

表17.UMINの情報インフラストラクチャーの具体的な内容

UMINの

情報インフラストラクチャー

具体的な内容

(1)UMINサーバ(ハードウエア)

障害時対応やバックアップ等の信頼性やセキュリティ保護体制の確保されたサーバ群

(2)UMIN ID

ほとんどの医学研究者が持ち、多様な目的で活用可能な利用者IDとパスワードとその運用管理体制

(3)UMINソフトウエア

UMINで開発・提供している有用なソフトウエア

(オンライン演題登録、INDICE系、EPOC・DEBUT等)

(4)UMINデータ

UMINサーバ上に蓄積した有用なデータ

(学会データベース、EPOC・DEBUTデータ等)

(2)UMIN ID

IDとパスワードは、ネットワーク情報サービスの活用に欠かせない。UMINのIDとパスワードは、UMIN外部で情報サービスを提供する場合には、非営利機関であれば、シングルサインオンの形で無料で活用できる。また従来は会員制ホームページホスティングサービスOASIS、ISLETのみで可能であったUMIN IDによるアクセス制限が、一般公開ホームページホスティングサービスのPLAZAやSQUAREを活用する場合でも、SSO活用により可能となった。

(3)UMIN ソフトウエア

UMINのソフトウエアは、UMINサーバ上で稼働し、全国に提供されており、全国の医学・医療関係者がインターネットを介して、無償もしくは安価に活用が可能である。こうしたソフトウエアは、日本の医学・医療関係者に役立つ情報リソースと見做すことができる。

従来、UMINでは、ソフトウエア自体の配布を行っていなかったが、前述のようにGPLライセンスによるEDCソフトのLibreClinicaの配布を開始する予定である。ソフトウエアの大きな特徴は、複製するコストが非常に安いことである。これは、道具や機械等の物理的な形態をとる製品を製造するのと大きく異なる。LibreClinicaの配信により、日本の医学・医療関係者は、UMINサーバ上で稼働するLibreClinicaを活用することもできるが、LibreClinicaを自身のサーバに自由にインストールして活用することも可能となる。

(4)UMINデータ

UMINで収集し、提供しているデータも大きな情報リソースである。UMINで収集し、一般公開しているデータには、学会情報データベース(AC)、研究助成データベース(FIND)、教職員・学生公募システム(ROCOLS)、教員人事情報システム(PERSONAL)、各大学・学会等のコンテンツの共同利用による中毒データベース(山口大学病院薬剤部)、先天異常データベース(日本先天異常学会)がある。またホームページホスティングサービス(一般公開用)のPLAZA、SQUAREに開設されたホームページもリソースとして活用可能である。UMINで収集されているその他の多くのデータは、特定の組織(大学、学会、研究グループ)専用に活用されているが、オンライン演題登録システムでは、著者名、演題名、学術集会名等の著作権法の対象の書誌情報のみは検索可能な形で一般公開されている。またCC-EPOC(卒前臨床実習用)、PG-EPOC(卒後臨床研修用)、DEBUT2(卒後歯科臨床研修用)では、データ解析の集計結果が、行政や臨床研修指定病院による臨床研修制度の現状の把握や改良に役立てられている。

上述の4つの情報インフラストラクチャー共通の特徴は、まずインターネットを介して、ほとんどの医学・医療関係者が利用できる点である。これは、診療機器や実験機器との大きな違いである。診療機器や実験機器は、機器が物理的に手元にあり、患者や実験用の試料も手元にないと利用することができない。大学共同利用研究機関・共同研究拠点でも、地理的に近い場所の研究者が使いやすく、UMINの情報サービスのように真の意味で全国同一の条件で活用できる場合は少ないと思われる。そして、4つの情報インフラストラクチャーの第2の共通の特徴は、どこか一箇所で集中して運用・管理するのが最も効率的な点である。複数個所で同様の情報インフラストラクチャーを運用・管理する必要はない。そして、近年、ハードウエア性能やネットワークの速度が飛躍的に向上しているため、より多くの医学・医療関係者が活用しても、コストが変わらず提供できるようになっている。

これらの情報インフラストラクチャーは、様々な形に組み合わせて活用できる(表18)。一般公開ホームページをUMINで開設する場合には、UMINのサーバのみを使うことになる。SSOを使えば、UMINのサーバ、ソフト、データを使わずに、UMIN IDのみを使うことも可能である。UMIN IDを使って自前のサーバのアクセス制限を行うことが可能となる。このようなインフラストラクチャーは、公的な性格も持つ。UMIN IDのような医学研究者のほとんどを含むようなIDを民間企業が有償で提供するとすれば相当の高額となるであろうし、該当の民間企業の利益を最大にする金額に料金が決められるであろう。UMIN演題登録システムは、相当のシェアを持っているがUMINの利益を最大にする金額に料金が決まっているわけではない。INDICE Cloudについては、無料で提供している。研究費の乏しい研究者は、やる気があったしても、INDICE Cloudがないと臨床試験の症例登録・無作為割付を行うことは困難である。各大学や個別の研究者の予算を配分することはもちろん重要であるが、このような公共の情報インフラストラクチャーの予算を配分することも同様に重要であると考える。

表18.UMIN情報インフラストラクチャー活用の組合せの事例

事例

1.サーバ

2.ID

3.ソフト

4.データ

UMINで一般公開ホームページを開設する

〇

×

×

×

UMINで会員制ホームページを開設する

〇

〇

△注1

×

INDICE Cloudで臨床・疫学研究データを収集する

〇

〇

〇

〇

オンライン演題登録・オンライン学術集会を行う

〇

△注2

〇

〇

SSOを活用して自前のサーバで情報提供する

×

〇

×

×

UMIN臨床試験登録システムに研究を登録する

〇

〇

〇

×

UMIN臨床試験登録システムを参照する。

〇

×

〇

〇

注1.会員制ホームページでは、UMIN提供の電子掲示板、Wiki等を使うことができる。

注2.演題登録は、UMIN IDを使っても使わなくても可能である。学術集会の主催者側は、UMIN IDで管理を行う。

4.4 人のネットワーク

UMINは、現在、日本の医学・医療分野におけるもっとも有力な公的ネットワークに発展を遂げた。現在のようなサービスの規模に発展するまでには、多くの関係者の努力と多くの方々のご支援があった[68]。N1の時代は、システム構築、各大学病院との接続、UMINの広報についてのUMIN関係者の大変な努力にかかわらず、利用者がなかなか増えなかった。UMINに接続できる端末の数があまりにも少なく、ユーザインターフェイスは貧弱であったが、何よりも情報システムをネットワークを介して使うという利用形態やその意味がほとんどの人に理解されにくかったのが原因ではないかと考えている。インターネットの時代になり、接続が容易になり、パソコンやスマホはネットワークに接続されているのが当たり前となった。またユーザインターフェイスも飛躍的に向上した。これらにより、UMINの利用は飛躍的に拡大した。UMINの運営のための組織が作られ、様々なサービスやコンテンツの検討が行われたのは、N1の時代からであり、このことはUMINのインターネット時代の飛躍に大いに役立った。UMINには、全ての国立大学病院からの協議会員からなるUMIN協議会総会(法人化前は、UMIN総会)があり、UMIN協議会総会のもとにUMIN協議会幹事会(法人化前は、UMIN運営委員会)と5つの小委員会(事務小委員会、薬剤小委員会、看護小委員会、臨床研究小委員会、eラーニング小委員会)が設けられている。幹事会では、現行サービスの課題や問題点は何か、どのようなサービスが必要か等の検討が随時行われてきた。また各小委員会では、各々の専門の立場から、同様の検討が行われきた。これらの活動から、継続的に新たなサービスが生まれ、既存のサービスが改良されてきた。

UMIN関連の組織の他、多くのUMIN利用者の方からいただいたご意見やクレームも新サービス発案や既存サービスの改善に役立ってきた。例えば、オンライン演題登録システムは、第62回日本循環器学会の側からUMINに提案をいただき、その大会長の矢崎義雄先生や事務局担当者の山崎力先生とともにシステム構築を行った。INDICE系システムでも、個別研究の研究代表者や研究事務局担当者とともに、個別システムを一緒に構築してきたが、その際にも様々な貴重なご要望やご意見をいただいた。またそのサービスの拡大には、前述のようにUCAS Japan、JCAD、JCVSD等の大規模な研究プロジェクトの実施が起爆剤となった。こうした共同作業により、オンライン演題登録システムやINDICE系システムの機能が追加され、改良されていった。EPOC、DEBUT、eラーニングの開発・運用では、医学教育・研修を専門とされる先生方との密接な関わりが生まれ、一緒に仕様の検討と開発・運用を行った。

UMINの運営予算や定員の面では、文部科学省高等教育局医学教育課からは、ご理解とご支援を継続していただくことができた。UMINが現在のような巨大なネットワーク情報サービスに発展できたのも、こうしたご理解とご支援の賜物であると考えている。またUMINサービスのための運営費や教職員人件費は、国立大学東京大学の運営費交付金から支出されている。東京大学の運営費交付金を用いて、全国の医学・医療関係者のためにサービスを行うUMINの活動が継続できたのも、東京大学医学部附属病院、特に歴代の病院長、事務部長のご理解とご支援の賜物であると考える。

このような多くの方々との共同作業やご支援・ご協力を顧みると、UMINは情報システムのネットワークであるだけでなく、人のネットワークでもあると考えている。前述のようにUMIN協議会・小委員会関係者、個々の利用者や個別システム構築を一緒に行った利用者、文部科学省・東京大学の関係者のご尽力があって、現在のUMINが存在しているのだと考えている。UMINを維持・発展させてきたのも人のネットワークによるものであり、逆にUMINを活用していくのにも人のネットワークが重要な役割を果たすと考えている。

4.5 UMINサービスの今後

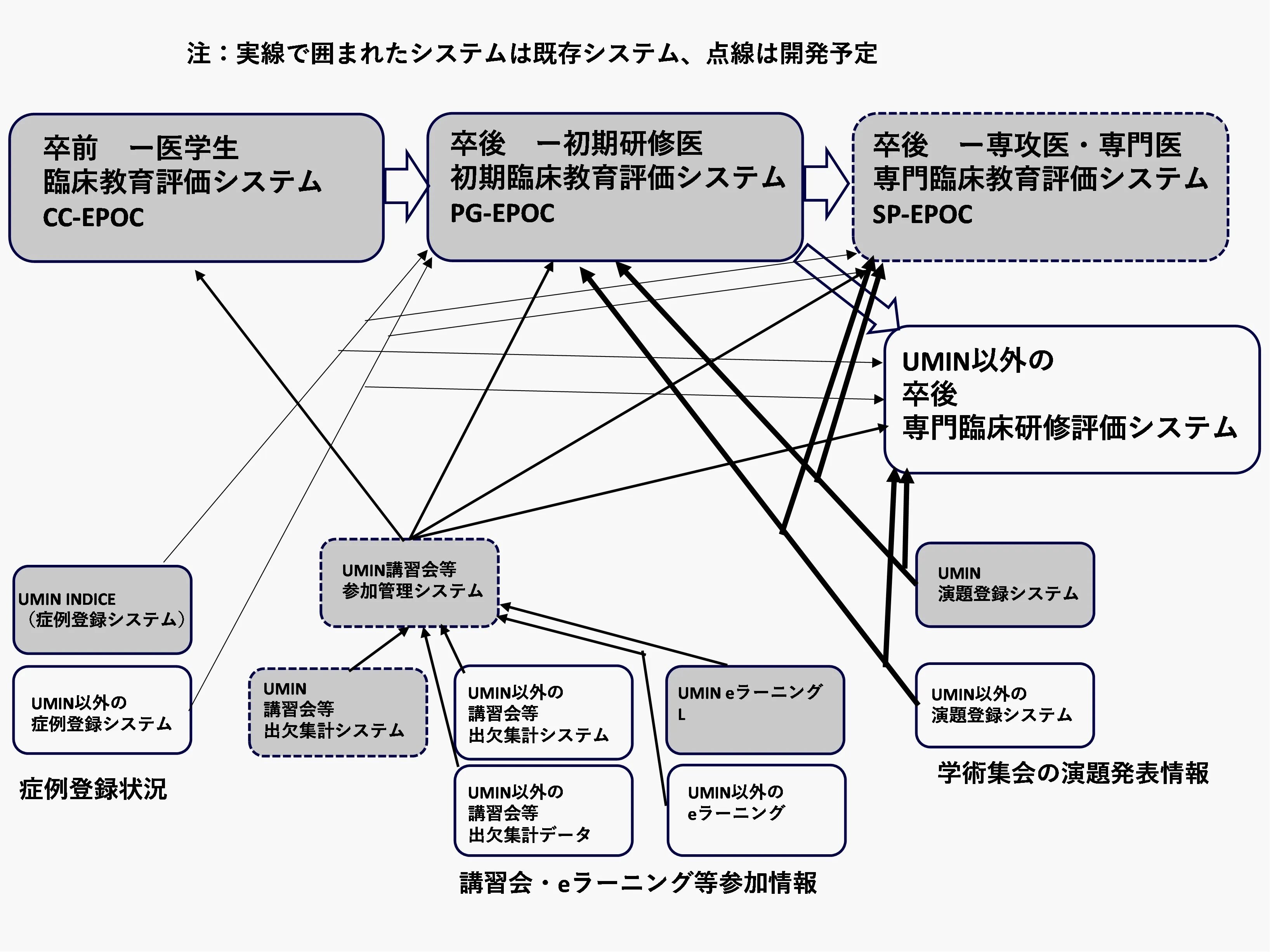

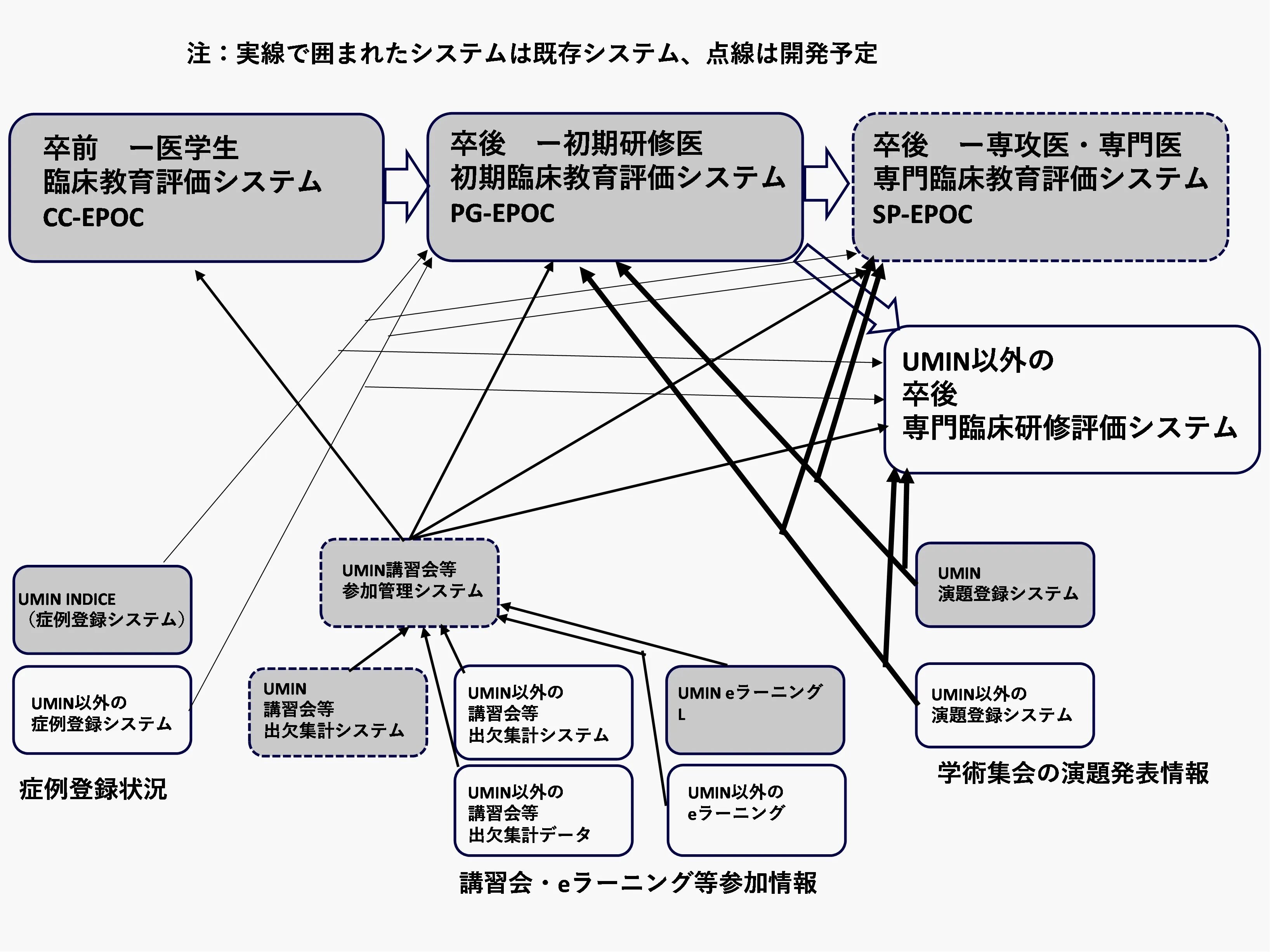

従来、UMINのサービスは、各々が別個のものとして運用されてきた。今後は、オンライン演題登録、INDICEの症例登録、eラーニング等の記録を、EPOC・DEBUT上で統合し、生涯に渡る医学・医療の活動の記録として残すことができればよいと考えている(図12)。この際に各々のサービスの記録の交換方式を標準化して、UMIN以外の同様なサービスを含めて、集積することが可能になれば素晴らしいと考えている。このためには、まずUMIN自身のオンライン演題登録、INDICEの症例登録、eラーニング等の記録を標準化して集積する仕組みを構築して、こうしたことが実際に可能であることを検証していく必要があると考えている。

図12.CC-EPOC、PG-EPOC、SP-EPOCへの医学・医療上の活動記録の集積

5.文献

[1] 大学病院医療情報ネットワーク10周年記念式典実行委員会10周年記念誌編集委員会. 大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)10年の歩み 1999. https://www.umin.ac.jp/umin10/memorial/

[2] 大学病院医療情報ネットワーク20周年記念行事実行委員会.大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)二十周年記念誌 2009. https://www.umin.ac.jp/umin20/memorial/

[3] 国立大学病院長会議EPOC運営委員会.卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC)2025 https://epoc2.umin.ac.jp/

[4] UMIN. 学会情報データベース(AC) https://www.umin.ac.jp/ac/

[5] UMIN. オンライン演題登録システム(ELBIS) https://www.umin.ac.jp/elbis/

[6] UMIN. オンライン学術集会開催機能 https://www.umin.ac.jp/elbis/endai/online_meeting/

[7] UMIN. オンライン学会演題登録サービス利用申込み(補足説明)

https://www.umin.ac.jp/endai/hosoku.htm#:~:text=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%BC%94%E9%A1%8C,%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

[8] UMIN. 研究助成データベース(FIND) https://www.umin.ac.jp/find/

[9] UMIN. 教職員・学生公募システム(ROCOLS) https://www.umin.ac.jp/rocols/

[10] UMIN. 教員人事情報システム(PERSONAL) https://www.umin.ac.jp/personal/

[11] UMIN. INDICE Standard https://www.umin.ac.jp/indice/

[12] UMIN. INDICE Cloud https://www.umin.ac.jp/indice/cloud.html

[13] UMIN. INDICE LibreClinica https://www.umin.ac.jp/indice/LibreClinica.html

[14] UMIN. Social Research https://www.umin.ac.jp/indice/SocialResearch.html

[15] UMIN. User Research https://www.umin.ac.jp/indice/UserResearch.html

[16] UMIN. UMIN臨床試験登録システム(CTR) https://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm

[17] UMIN. UMIN症例データシェアリングシステム https://www.umin.ac.jp/icds/index-j.html

[18] Kiuchi T: UMIN INDICE and virtual coordinating centers for clinical research. Proceedings of the International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Education, Science, Medicine, and Mobile Technologies on the Internet 2003 Summer(CD-ROM), Telecom Italia Learning Services, 2003

[19] LibreClinica Project. LibreClinica Homepage https://www.libreclinica.org/index.html

[20] 木内貴弘.文部科学省科学研究費基盤A「クラウドコンピューティングによる汎用医学研究データ収集システム」 https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22249014/

[21] 和歌山県立医科大学附属病院臨床研究センター臨床研究支援部門ホームページ https://waidai-csc.jp/support/

[22] OpenClinica homepage https://www.openclinica.com/solutions-old/electronic-data-capture-edc/

[23] Free Software Foucation. GNU Operating System Licneses https://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html

[24] ClinicaTrials.gov homepage https://clinicaltrials.gov/

[25] International Journal of Medical Journal Editors (ICMJE)homepage https://www.icmje.org/

[26] 一般財団法人日本医薬情報センターホームページ https://www.japic.or.jp/

[27] Matsuba H, Kiuchi T, Tsutani K, Uchida E, Ohashi Y: The Japanese perspective on registries and a review of clinical trial process in Japan. Clinical Trial Registries - Practical Guide for Sponsors and Researchers of Medicinal Products, Birkhauser Verlag, 83-106, 2006

[28] jRCT (Japan Registry of Clinical Trials)homepage https://jrct.niph.go.jp/

[29] 国立保健医療科学院 https://www.niph.go.jp/

[30] 日本医師会 https://www.med.or.jp/

[31] UMIN. ICDS(Individual Case Data Sharing system 旧ICDR(Individual Case Data Repository) https://www.umin.ac.jp/icds/index-j.html

[32] Ohmann C, et al. Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations. BMJ Open 2017;7:e018647. doi:10.1136/bmjopen-2017-018647

[33] UMIN. 卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価 システム(PC-EPOC=PostGraduate E-POrtfolio of Clinical training) https://epoc2.umin.ac.jp/epoc2.html

[34] UMIN. MinimumEPOC http://epoc.umin.ac.jp/minimum_index.html

[35] UMIN. 卒前臨床実習生用オンライン臨床教育評価システム(CC-EPOC=Clinical Clerkshiop E-Portfolio of Clinical Training)

[36] UMIN. L https://www.umin.ac.jp/l/

[37] 山口大学病院薬剤部.中毒データベース https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/hanyou/lookup/search.cgi?parm=POISON

[38] 日本先天異常学会.実験動物先天異常データベース https://center5.umin.ac.jp/cadb/

[39] 財団法人医療情報システム開発センター https://www.medis.or.jp/

[40] MEDIE 医療材料データベース https://www.medie.jp/

[41] 財団法人医療保険業務研究協会 https://amir.or.jp/

[42] UMIN. UMIN電子メールサービス https://www.umin.ac.jp/email/

[43] UMIN. UMINホームページサービス PLAZA, SQAURE https://www.umin.ac.jp/hp/

[44] UMIN. OASIS会員制ホームページサービスのご案内 https://www.umin.ac.jp/oasis/

[45] Kiuchi T: OASIS for online distribution of academic information in the Japanese medical community. Proceedings of the Asia-Pacific Association of Medical Informatics Conference 2003 (bound with Proceedings of the CJKMI-KOSMI Conference 2003), 231-235, 2003

[46] UMIN. ISLET会員制ホームページサービスのご案内 https://www.umin.ac.jp/islet/

[47] UMIN. MilLionメーリングリスト開設サービス https://www.umin.ac.jp/million/

[48] UMIN. NewLink https://center9.umin.ac.jp/newlink/list/

[49] UMIN. Visible Human Dataset Japanese (Tokyo)Mirror Site https://www.umin.ac.jp/vhp/

[50] MINCS-UH 大学病院衛星医療情報ネットワーク https://www.umin.ac.jp/mincs/

[51] Kiuchi T, Takahashi T: High speed digital circuits for medical communication; the MINCS-UH project. Methods of Information in Medicine 39:353-355, 2000

[52] UMIN. UMICS 国立大学病院インターネット会議システ https://www.umin.ac.jp/umics/

[53] 国立大学病院長会議常置委員会.国立大学病院インターネット会議システム(UMICS)の運用開始について 2008; https://www.umin.ac.jp/publications/press-release/20080625.pdf

[54] UMIN. ファイル交換システム https://www.umin.ac.jp/upload/

[55] UMIN. シングルサインオン(SSO=Single Sign On) https://www.umin.ac.jp/sso/

[56] 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構

[57] NCD National Clinical Database https://www.ncd.or.jp/

[58] 大学病院医療情報ネットワーク30・35周年記念行事実行委員会.UMIN35・30周年記念誌 2025;

[59] UMIN. 暗号メールシステム https://www.umin.ac.jp/web_mail_key/

[60] Kiuchi T, Ohe K, Kaihara S: Using a WWW-based mail user agent for secure electronic mail service for health care users. Methods of Information in Medicine 37:247-253, 1998

[61] PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database https://www.postgresql.org/

[62] Bacula.org https://bacula.org/

[63] Django The web frameworkd for perfections with deadlines https://www.djangoproject.com/

[64] Kiuchi T, Ohe K, Sakurai T: UMIN - Key information infrastructure for the Japanese medical community. MEDINFO 2001, IOS press, 1359-1363, 2001

[65] Kiuchi T: UMIN -National information infrastructure for biomedical sciences (keynote lecture). Proceedings of the Spring Conference of the Korean Society of Medical Informatics 2003, The Korean Medical Informatics Association, 3-7, 2003

[66] Kiuchi T, Igarashi T: UMIN - Current status and future perspectives. MEDINFO 2004, IOS press, 1068-1072, 2004

[67] Kiuchi T, Sakurai T, Ohe K, Ohashi Y, Kaihara S: University Medical Information Network - Past, present, and future. MEDINFO 98, IOS press, 420-424, 1998